共有持分の遺言書作成に注意!揉めないためのコツを弁護士が解説

目次

不動産の共有持分に関する問題は、相続時に発生するトラブルの大きな要因です。

この記事では、共有持分で不動産を相続する際のリスクや、それを回避するための遺言書作成のポイントについて詳しく解説します。

また、遺言書以外にできる生前対策や、もし共有持分で相続してしまった場合の対処法もご紹介します。

不動産の相続で後悔したくない方は、ぜひ参考にしてください。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

【押さえておきたい】共有持分における遺言書作成の3つの基本

共有持分の相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成が極めて有効です。

遺言書作成時に気を付けたいポイントは、以下の3点です。

- 誰に、どの持分を相続させるか指定する

- すべての不動産の相続人を指定する

- 他の相続人の「遺留分」を考慮する

基本①:誰に、どの持分を相続させるか指定する

相続人が2人以上いる場合、不動産については相続人のうち1人を指定して相続させることがおすすめです。

遺言書がなければ、法律で定められた法定相続分に基づいて遺産分割が進み、不動産が共有状態になってしまう可能性が高まります。

多くのケースでは、その場を穏便にまとめるために「とりあえず共有名義にしておこう」と安易に判断してしまいがちですが、これが将来のトラブルの火種となります。

不動産の相続が発生する場合には、相続人のうち、誰か一人に相続させると明確に指定するようにしましょう。

基本②:すべての不動産の相続人を指定する

特定の不動産について相続人を指定しても、遺言書に記載のない不動産が一つでもあれば、その不動産は相続人全員の共有状態になってしまいます。

そのため、遺言書では保有するすべての不動産について、誰に相続させるのかを漏れなく記載しておく必要があります。

基本③:他の相続人の「遺留分」を考慮する

遺言を書くときは、他の相続人が持つ「遺留分」に配慮することもトラブルを防ぐためのポイントです。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、法律上保障された最低限の遺産の取り分をいいます。

| 相続人 | 遺留分の割合(個別的遺留分) |

| 配偶者のみ | 2分の1 |

| 配偶者と子(孫) | 配偶者:4分の1 子:4分の1を等分 |

| 配偶者と父母(祖父母) | 配偶者:3分の1 父母(祖父母):6分の1を等分 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者のみ2分の1 |

| 子(孫)のみ | 2分の1を等分 |

| 父母(祖父母)のみ | 3分の1を等分 |

| 兄弟姉妹のみ | なし |

仮に遺言で不動産を特定の一人にだけ相続させても、他の相続人(例えば子)が遺留分を侵害されていれば、その相続人に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。

これを「遺留分侵害額の請求」といいます。

遺留分を巡る争いを避けるためには、遺留分を侵害しないように各相続人に財産を分配させるなどの工夫が必要です。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

【弁護士が教える】共有持分の遺言書作成における6つの注意点

弁護士が実際に相談を受ける中で特に重要だと感じる、遺言書作成時の注意点は以下の通りです。

- 無効になるリスクが低い「公正証書遺言」で作成する

- 「意思能力」があるうちに作成する

- 不動産は「登記事項証明書」のとおりに正確に特定する

- 不動産の分け方を具体的に指定する

- 受遺者が先に死亡した場合に備え「予備的遺言」も定める

- 手続きを円滑に進める「遺言執行者」を指定する

注意点①:無効になるリスクが低い「公正証書遺言」で作成する

遺言書が法的な効力を持つためには、定められた様式で記載されている必要があります。

日付や署名、押印がない自筆証書遺言は、無効になります。

ご自身で遺言書を作成する場合は、細心の注意を払いましょう。

法的な不備が不安な場合は、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がおすすめです。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため法的な不備がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配もありません。

弁護士に相談すれば、公正証書遺言の作成手続きもスムーズに進められます。

注意点②:「意思能力」があるうちに作成する

遺言書を作成する際には、遺言者に十分な意思能力(判断能力)があることが法的に求められます。

認知症などで意思能力が不十分と判断された場合、作成された遺言書が無効とされるリスクがあります。

将来のトラブルを避けるためにも、心身ともに元気なうちに遺言書を作成することが重要です。

意思能力に不安がある場合は、早めに弁護士に相談し、適切なタイミングでの遺言書作成を検討しましょう。

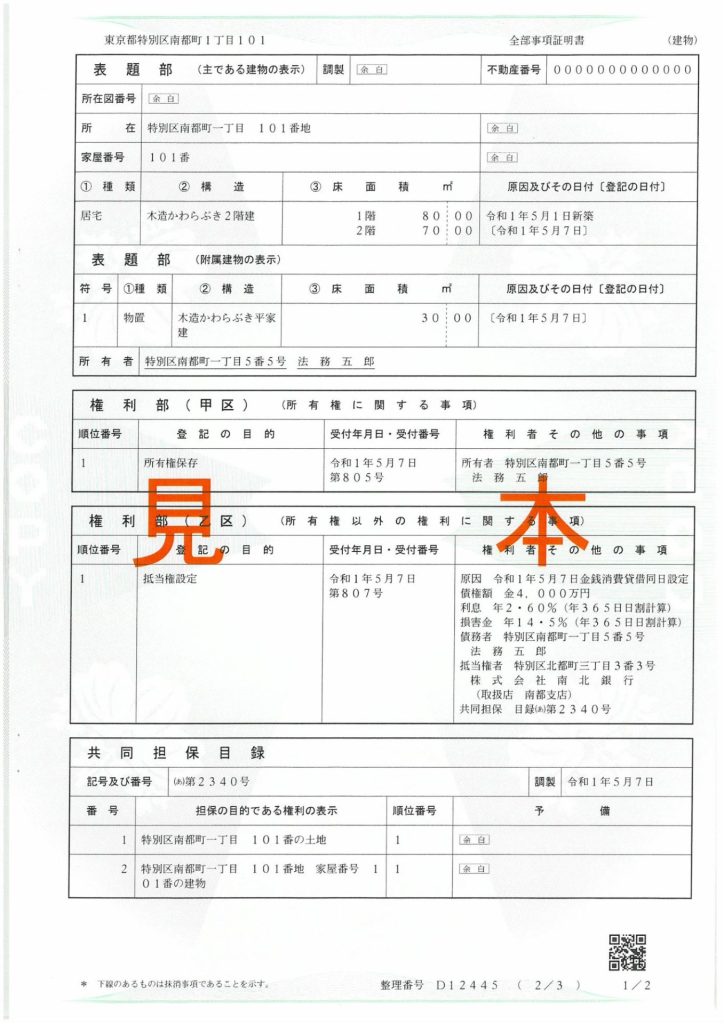

注意点③:不動産は「登記事項証明書」のとおりに正確に特定する

遺言書で不動産を指定する際には、その不動産がどれであるかを明確に特定することが極めて重要です。

所在、地番、家屋番号、地積、構造など、「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されている情報を一字一句正確に記載しましょう。

特定が不十分な場合、遺言内容が不明確になり、かえってトラブルの原因となる可能性があります。

弁護士は、正確な不動産情報の特定をサポートし、遺言書の有効性を高めます。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

注意点④:不動産の分け方を具体的に指定する

「共有」ではなく「単独」で相続させる旨を明確に記載することで、将来的なトラブルを避けることができます。

例えば、「下記不動産は、長男〇〇に相続させる」のように具体的に指定しましょう。

また、遺産分割の方法として、不動産そのものを分ける現物分割のほか、代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償として金銭などを支払う)や換価分割(不動産を売却し、売却代金を分割する)を検討し、遺言書にその旨を記載することも可能です。

ご家族の状況に合わせた最適な分割方法を弁護士が提案し、遺言書に反映させることができます。

注意点⑤:受遺者が先に死亡した場合に備え「予備的遺言」も定める

遺言書で不動産を相続させると指定した人物(受遺者)が、遺言者よりも先に亡くなってしまうと、その部分の遺言内容は原則として無効となってしまいます。

このリスクを回避するためには、「予備的遺言」を記載しておくことが有効です。

例えば、「長男〇〇が私より先に死亡した場合は、長男〇〇の子である孫△△に相続させる」といった形で、万が一の場合の次の相続人を指定しておきましょう。

弁護士は、予備的遺言の適切な記載方法についてアドバイスできます。

注意点⑥:手続きを円滑に進める「遺言執行者」を指定する

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者は、相続人の中から選ぶこともできますが、弁護士や司法書士といった専門家を指定することも可能です。

弁護士を遺言執行者とすることで、複雑な手続きも滞りなく、かつ公平に進められ、相続人同士の紛争を未然に防ぐことにも繋がります。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

遺言書がない場合、共有持分の相続で起こりうる5つのリスク

もし遺言書なしで不動産を相続し、共有持分の状態になってしまった場合、以下のような5つの問題・リスクが生じる可能性があります。

- 不動産の活用や修繕を巡って意見が対立する

- 自分の持分のみの売却も、他の共有者から反対される

- 「共有物分割請求訴訟」に発展する

- 誰も管理せず、不動産が放置される

- 相続人が増え続け、権利関係や手続きが複雑化する

リスク①:不動産の活用や修繕を巡って意見が対立する

共有不動産は、自分一人の判断で自由に活用することができません。

不動産の活用や処分に関するルールは、民法で細かく定められています。

| 共有物の管理内容 | 具体例 | 行為の制限 |

| 保存行為 | (1)共有物の修理 (2)不法占拠者への明渡請求 | 各共有者が単独で可能 |

| 管理行為 | 共有物を貸すこと | 共有者の持分価格の過半数で決定 |

| 変更行為 (軽微な変更) | (1)外壁や屋根の修繕 (2)砂利道のアスファルト塗装 | 共有者の持分価格の過半数で決定 |

| 変更行為 (軽微以外の変更) | (1)共有物の売却 (2)別荘の増改築 | 共有者全員の同意が必要 |

表のとおり、自分の意思だけでは不動産の売却や賃貸、増改築などの活用ができません。

不動産の活用や処分を巡って、共有者間で意見が割れた際に、トラブルへと発展してしまいます。

リスク②:自分の持分のみの売却も、他の共有者から反対される

不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけの売却は単独の意思で可能です。

しかし、自分の持分を面識のない第三者に売却すると、他の共有者はその見知らぬ人と不動産を共有状態になります。

持分の購入者によっては、他の共有者に持分の買い取りなどを強引に交渉するケースもあり、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

リスク③:「共有物分割請求訴訟」に発展する

共有者間での話し合いが困難な場合、裁判所に共有状態の解消を求める「共有物分割請求訴訟」に発展する可能性があります。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所の判断により共有状態を強制的に解消する手続きです。

訴訟に発展した場合、共有状態の解消までには少なくとも半年以上、長い場合は3年以上に及ぶケースもあり、費用面はもちろん、精神的な負担も大きくなります。

言うまでもなく、訴訟に発展すると共有者間の関係性も悪化してしまいます。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

リスク④:誰も管理せず、不動産が放置される

不動産を共同相続すると、責任の所在が曖昧になり、誰も不動産を管理せず放置されてしまう場合もあります。

誰も不動産を活用しない場合、空き家のまま固定資産税を負担し続けることになります。

近年では法改正により、適切な管理が行われない「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

税金の負担が大きいことはもちろん、空き家のまま放置すると火災や防犯面で近隣住民に迷惑をかける事態にもなりかねません。

放置し続けると建物の劣化も進行し、後になって売却や賃貸をしようとしたときに不利になる可能性があります。

リスク⑤:相続人が増え続け、権利関係や手続きが複雑化する

共有者の一人に次の相続が発生すると、さらに共有者が枝分かれして増えてしまい、不動産の権利関係は極めて複雑となります。

売却しようにも共有者と連絡が取れない、といったケースも少なくありません。

共有関係を放置すると、将来世代にまでさらに複雑化したトラブルの種を残してしまうため、自分たちの代で適切に対応することを強くおすすめします。

トラブルを回避するために、被相続人が生前にできる対策

不動産の相続トラブルを避けるために被相続人が生前にできる対策としては、以下のものがあります。

- 遺言書を作成する

- 「生前贈与」で持分を移転する

- 「家族信託(民事信託)」を活用する

- 共有者全員で協力して売却する

- 土地を分筆して単独名義にする

生前対策①:遺言書を作成する

最も有効な対策は、遺言書の作成です。

これまで解説した点に注意して作成しましょう。

遺言書に記された被相続人の意思は、法定相続よりも優先されます。

生前対策②:「生前贈与」で持分を移転する

相続を待たず、生前に贈与しておく方法もあります。

生前贈与した不動産は既に受け取った人(受贈者)の財産であるため、相続発生時に共有状態になることを防げます。

ただし、生前贈与は遺留分の問題や、高額な贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。

実行する際は税理士などの専門家への相談をおすすめします。

生前対策③:「家族信託(民事信託)」を活用する

近年注目されているのが家族信託で不動産の共有を防ぐ方法です。

家族信託とは、特定の目的のために信頼できる家族に財産を託し、管理・処分を任せる仕組みです。

例えば、管理を託された配偶者が亡くなった後は子に権利を引き継ぐ、といった柔軟な設定が可能です。

これにより、不動産の所有権は共有状態にならず、管理が円滑になります。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

生前対策④:共有者全員で協力して売却する

相続トラブルの懸念がある不動産は、共有状態になる前に売却するのも有効な手段です。

売却して現金化すれば、特別受益や遺留分の問題に悩まされることなく、相続人に現金を公平に分配できます。

遺言書や生前贈与、家族信託などを考慮する必要はなくなるため、不動産を誰も利用しないのであれば売却も検討してみましょう。

生前対策⑤:土地を分筆して単独名義にする

不動産が土地の場合は、土地を複数に分ける「分筆」をして、それぞれを単独名義にする方法もあります。

共有者全員の合意が必要ですが、土地を売って所有権を失うことがないため、土地をそれぞれが活用したい場合に有効な方法です。

土地の状況にもよりますが、分筆は比較的少ない費用で単独所有の状態にできる点がメリットです。

遺言書がなく不動産を共同相続してしまった場合の5つの対処法

もし遺言書がなく不動産を共同相続してしまった場合は、さまざまなリスクを負ってしまいます。

しかし、諦める必要はありません。

不動産の共有状態を解消するためにできる対処法としては、主に以下の5つがあります。

- 共有者間で持分を売買する

- 第三者に自分の持分のみ売却する

- 共有持分専門の不動産業者に売却する

- 共有者全員で不動産全体を売却する

- 土地を分筆して単独所有にする

対処法①:共有者間で持分を売買する

まず考えられる方法は、共有者間で持分を売買する方法です。

例えば、共有者の一人が他の共有者の持分をすべて買い取ることで、単独所有にできます。

ただし、共有持分をいくらで売買するかについて争いが生じることもあるので注意が必要です。

また、この方法では他の共有者の持分を買い取るためのまとまった資金が必要です。

対処法②:第三者に自分の持分のみ売却する

共有者間での売買が難しい場合は、第三者に自己の共有持分を売却することもできます。

第三者に売却するときは、他の共有者の同意は不要です。

買主と条件について合意ができれば売却でき、共有関係から離脱できます。

しかし、不動産全体ではなく共有持分だけを買ってくれる人を見つけるのは簡単ではありません。

共有持分の取り扱い実績が豊富な不動産会社に相談するのがおすすめです。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

対処法③:共有持分専門の不動産業者に売却する

自分の持分だけをスムーズかつ高値で売却したい場合、最もおすすめなのが共有持分専門の不動産業者への売却です。

専門業者は、共有持分を買い取った後の活用ノウハウや、投資家などの独自の販売網を持っています。

そのため、一般の不動産会社では断られるような複雑な案件でも、適正価格で迅速に買い取ってくれる可能性が高いのが特徴です。

当社センチュリー21中央プロパティーも共有持分を専門としており、4万件以上のトラブル解決実績がございます。

社内弁護士による法務サポートや、独自の入札システムによる高額売却が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

対処法④:共有者全員で不動産全体を売却する

もし共有者全員からの同意が得られるのであれば、不動産全体の売却が最もおすすめです。

自己の共有持分だけを売却すると、一般的に市場価格よりかなり安い金額になってしまいますが、不動産全体の売却ならそのようなデメリットがありません。

しかし、共有者全員からの同意を得ることが大前提なので、一人でも反対者がいればこの方法は実現できません。

対処法⑤:土地を分筆して単独所有にする

不動産が土地の場合は、土地を分ける分筆(現物分割)をして単独所有にする方法もあります。

こちらも共有者全員の合意が必要ですが、共有持分や土地全体を売って所有権を失うことがないため、土地の利用を継続したいときに有効な方法です。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

まとめ

不動産を共有持分で相続すると、不動産の活用や売却を巡ってトラブルになるほか、訴訟に発展したり、将来世代にまで問題を先送りにしてしまったりするリスクがあります。

最も有効な対策は、元気なうちに、法的に不備のない遺言書を作成しておくことです。

もし、すでに共有持分の問題でお困りでしたら、専門家の力を借りることが解決への近道です。

私たちセンチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく、そして少しでも高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、4万件以上のトラブル解決実績に裏打ちされた「交渉力」と、独自の入札システムによる「高額売却」を実現できる点です。

他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、円満に共有状態を解消することが可能です。

また、ご相談の初回から社内弁護士が同席し、法的な観点から最適な解決策をご提案します。

査定やご相談、他の共有者との交渉、売買契約書のチェックなど、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございませんので、ご安心ください。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。