共有不動産の持分だけ売却する方法~失敗しない売却戦略と業者選び~

共有不動産の持分だけ売却する方法~失敗しない売却戦略と業者選び~

目次

共有名義の不動産をお持ちで、他の共有者との意見の相違や管理の煩わしさから解放されたいと考えていませんか?

不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、ご自身の共有持分のみであれば、他の共有者の同意なしに売却することが可能です。

しかし、共有持分の売却は一般的な不動産売買とは異なり、その特殊性から「どうすればいいかわからない」「トラブルにならないか不安」と感じる方も少なくありません。

この記事では、そんな共有持分売却に関する疑問や不安を解消し、失敗しないための具体的な売却戦略と、信頼できる業者選びのポイントを徹底的に解説します。

共有持分売却の基本

共有名義の不動産を持つあなたにとって、その「共有持分」の売却は、特定の状況下で非常に有効な解決策となり得ます。

ここでは、まず共有持分とは何か、そしてその売却における基本的なポイントを解説します。

共有持分とは? 不動産全体との違い

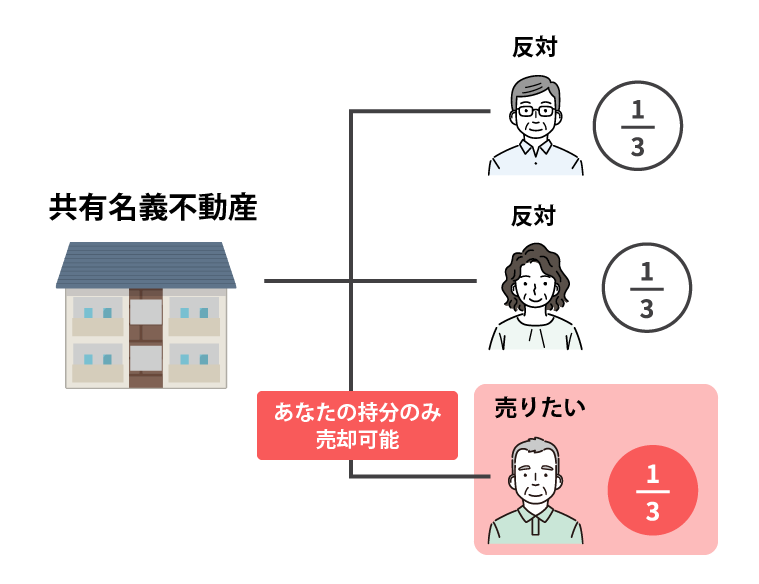

不動産が複数の人の名義で登記されている場合、その不動産は「共有名義」の状態です。このとき、各共有者が持つ不動産に対する所有権の割合を「共有持分」と呼びます。

例えば、兄弟3人で相続した一軒家を思い浮かべてみてください。

この家全体が1つの不動産ですが、それぞれがその不動産に対して平等に権利を持つ場合、各兄弟は1/3ずつの共有持分を持っていることになります。

重要なのは、不動産全体と共有持分は異なるという点です。

不動産全体は土地や建物そのものを指しますが、共有持分はあくまでその不動産に対する「権利の割合」を意味します。

そのため、もしあなたが共有持分を持っていても、その不動産の特定の部屋や区画を単独で所有しているわけではありません。

共有持分は共有者の同意なしに売却できる(民法第206条)

不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。もし一人でも反対する共有者がいれば、その不動産全体を売却することはできません。

しかし、ご自身の共有持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意は不要です。これは民法第206条で明確に定められている権利です。

例えば、前述の兄弟3人のケースで、もしあなたが共有名義の家に住み続けるのが難しい、あるいは共有者間での意見の相違がある場合、他の兄弟の同意を得なくても、あなたの1/3の共有持分だけを第三者に売却することが法的に認められているのです。

共有持分を売却するメリットとデメリット

共有持分の売却のメリットとデメリットは以下の通りです。

共有持分を売却するメリット

- 共有者間のトラブルや責任から解放される

- 不動産を現金化できる

- 固定資産税などの税金負担がなくなる

- 将来の相続トラブルを回避できる

共有持分を売却するデメリット

- 持分のみの売却価格は低くなりやすい

- 他の共有者との関係性が悪化する可能性

- 悪質な買取業者によるトラブルのリスク

共有持分の売却は、メリットがデメリットを上回るケースが非常に多いと言えます。

共有持分の売却は、上記のような一部デメリットが存在します。しかし、これらは適切な戦略と専門家のサポートによって軽減できる部分もあります。

一方で、共有持分を売却することで得られるメリットは、精神的・経済的な負担からの解放という点で非常に大きいものです。

具体的には、長年続く共有者間の意見対立やトラブルから完全に解放されること、利用価値の低い不動産に縛られず現金化できること、そして将来、子や孫の代にまで引き継がれかねない複雑な相続問題を未然に防げることは、多くの人にとって計り知れない価値があります。

現在、共有名義の不動産に関する悩みや負担を抱えているのであれば、まずは専門の不動産会社や弁護士に相談してみることが問題解決の第一歩となるでしょう。

あなたに合った持分の売却方法は?

共有持分を売却する具体的な方法は、以下の3つです。

- 共有者間での直接売買

- 専門の買取業者に売却

- 仲介業者を経由して買主を探す

1. 共有者間での直接売買

最も理想的で、できれば最初に検討したいのが、他の共有者にあなたの持分を買い取ってもらう方法です。

これは、第三者が介入せず、最もシンプルな売却方法の一つと言えるでしょう。

| メリット | ・仲介手数料など費用を抑えられる ・既存の共有者との関係を維持しやすい |

| デメリット | ・共有者の資金力に依存する ・交渉が難航する可能性 |

共有者間での持分を売買する方法は、以下のような方におすすめの方法です。

他の共有者との関係性が良好な方

もし共有者との間に日頃からコミュニケーションがあり、話し合いができる関係であれば、直接売買は非常にスムーズに進む可能性があります。

お互いの状況を理解し合えるため、感情的なもつれも避けやすいでしょう。

持分を買い取る資金力がある方

当然のことながら、共有者があなたの持分を「買いたい」と考えていなければ売買は成立しません。

また、その意思があっても、購入に必要な資金がなければ実現できない方法です。事前に共有者の意向や経済状況を確認できると、この方法が現実的かどうかが見えてきます。

売却を急いでいない方

直接交渉は、お互いの条件が合致するまでに時間がかかることがあります。

特に金額面では、納得のいく合意に至るまで何度も話し合いが必要になるケースも珍しくありません。

そのため、急いで現金化する必要がない方には、じっくりと交渉できるメリットがあります

2. 専門の買取業者に売却

「とにかく早く現金化したい」「他の共有者との交渉は避けたい」という場合に有力なのが、共有持分専門の買取業者に売却する方法です。

| メリット | ・速やかな現金化と手続きの簡素化 |

| デメリット | ・買取価格が市場価格より低い ・傾向悪質な業者によるトラブルのリスク |

自身の持分を買取業者に売却する方法は、以下のような方におすすめの方法です。

他の共有者と関係性が悪い方

共有者との間で既に意見の対立がある、あるいは関係性がこじれてしまい、直接顔を合わせたり話し合ったりすること自体がストレスになっているケースは少なくありません。

買取業者に売却すれば、あなたは他の共有者と直接交渉する必要がなくなるため、精神的な負担を大きく軽減できます。

金額は安くても早く現金化したい方

相続などで突然共有名義の不動産を持つことになったものの、管理や維持に手間や費用がかかる、あるいは急な出費で現金が必要になったなど、すぐにでも共有持分を手放したい状況の方もいるでしょう。

買取業者は買主を探すプロセスが不要なため、一般的な仲介売却に比べて非常にスピーディーに現金化が可能です。早ければ数日、長くても数週間で売買が完了することもあります。

3. 仲介業者を経由して買主を探す

より高値での売却を目指したいなら、不動産会社などの仲介業者に依頼し、一般の買主を探してもらう方法を検討しましょう。

| メリット | ・高値での売却が可能 ・幅広い買い手候補にアプローチできるため好条件の売却が見込める |

| デメリット | ・売却までに2週間程度かかる |

仲介業者を経由して持分を売却する方法は、以下のような方におすすめの方法です。

高く持分を売りたい方

仲介売却は、買取業者への売却と比べて、より市場価格に近い、あるいはそれ以上の高値で売却できる可能性を秘めています。

なぜなら、仲介業者は広く買い手を募集し、競争を生み出すことで、あなたの共有持分を高く評価してくれ

る人を見つけ出すからです。

手元に残る金額を少しでも増やしたいと考えるなら、この方法が最適でしょう。

売却までに時間がかかっても問題ない方

買取とは異なり、仲介売却では買い手が見つかるまでに時間がかかる場合があります。

共有持分は通常の不動産に比べて買い手が限定されるため、2週間程度時間を要します。

急いで現金化する必要がなく、じっくりと最適な買い手を探したいという方には向いています。

好条件での売却を実現したい方

共有持分の売却は専門的な知識が必要であり、個人の力だけで円滑に進めるのは困難です。

共有持分に特化した仲介業者であれば、市場の動向を把握し、適切な価格設定や効果的な販売戦略を立ててくれます。

また、煩雑な書類作成や交渉、トラブル対応なども任せられるため、安心して売却を進めたい方に適しています。

共有持分を高く売るための売却戦略

共有持分の売却を検討する際、誰もができるだけ高い価格で手放したいと考えるでしょう。

しかし、共有持分は一般的な不動産とは異なり、その評価や売却にはいくつかの特殊な要素が絡みます。

ここでは、共有持分の買取相場を理解し、できるだけ高値で売却するための具体的な戦略について、詳しく解説していきます。

共有持分の売却相場はいくら? 相場を左右する要因

まず気になるのは「自分の共有持分はいくらで売れるのか」という点ではないでしょうか。あくまで目安ですが、共有持分の買取価格は、不動産全体の市場価格の3割〜5割程度になることが多いです。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個別の状況によって大きく変動します。

相場を左右する主な要因は以下の通りです。

- 共有持分割合:

あなたが持つ持分割合が大きいほど、買い手にとっては魅力が増し、高値での売却につながりやすくなります。 - 不動産の種類:

土地、戸建て、マンション、アパートなど、不動産の種類によって需要や評価額が異なります。 - 不動産の所在地:

都心部や駅に近いなど、立地が良い場所にある不動産ほど、共有持分であっても評価は高くなります。 - 共有者の数:

共有者が多いほど権利関係が複雑になりやすく、売却価格が低くなる傾向があります。 - 不動産会社の査定方法:

査定を行う不動産会社によって、評価基準や算出方法が異なるため、結果に差が出ることがあります。 - 共有不動産の利用状況:

例えば、他の共有者が居住している場合や、賃貸に出されている場合など、利用状況によって買い手の利用自由度が異なるため、価格に影響します。 - 不動産の築年数や状態:

古い建物や修繕が必要な不動産は、その分評価が下がる可能性があります。

正確な買取価格を知るには、必ず複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。

高値売却のための3つのコツ

市場価格よりも安くなりがちな共有持分ですが、以下の3つのポイントを押さえることで高額売却が期待できます。

- 持分割合を増やしておく

- 買取業者よりも仲介業者を選ぶ

- 売却にかかる費用を抑える

1. 持分割合を増やしておく

共有持分を高く売るためには、ご自身の持分割合を増やしておくことが非常に有効です。

持分割合が大きいほど、その共有不動産に対するあなたの権利が強くなり、購入希望者にとって魅力的な物件となります。

例えば、将来的に単独所有権を目指す買い手にとっては、より多くの持分を取得できる方が望ましいからです。

具体的な方法としては、他の共有者から持分を買い取る、あるいは贈与を受けるといった手段が考えられます。

もし他の共有者が自身の持分を手放したいと考えているなら、この機会に買い取りを検討してみるのも良いでしょう。

2. 買取よりも仲介業者を選ぶ

持分のみでも高値売却を目指すのであれば、買取業者よりも仲介業者に依頼することをおすすめします。

買取業者は、迅速な現金化が期待できる一方で、利益を確保するため買取価格が市場価格よりも低くなる傾向があります。

一方、仲介業者は、市場動向や売却ノウハウに精通しており、広く買主を募集することで、より高値で買ってくれる買い手を探してくれます。

共有持分は特殊な不動産ですが、専門の仲介業者であれば、その独自のネットワークや販売戦略を駆使して、あなたの持分を高く評価してくれる個人投資家や不動産会社などを見つけ出す可能性が高まります。

3. 売却にかかる費用を抑える

売却価格が高くても、かかる費用が多ければ手元に残る金額は少なくなってしまいます。

そのため、売却にかかる費用をできるだけ抑えることも、結果的に高額売却につながる重要なポイントです。

共有持分売却にかかる費用には、仲介手数料、登記費用、税金などがあります。これらの費用を削減できれば、それだけ手元に残る金額が増えます。

例えば、仲介業者の中には、売主からの仲介手数料を無料にしている会社もあります。

これらの戦略を組み合わせることで、あなたの共有持分売却を成功に導き、最大限の利益を得ることが期待できます。

共有持分の売却の流れ

共有持分の売却は、一般的な不動産売買とは異なる点もありますが、基本的な流れは以下の通りです。

- 共有者に持分を売却することを伝える(任意)

- 市場価格を調べる

- 各社に査定を依頼する

- 最低売却価格を決める

- 販売活動開始

- 売買契約締結

- 決済・所有権移転登記

共有持分の売却は、他の共有者の同意なしで可能ですが、後々のトラブルを避けるために可能であれば、事前に共有者に通知しておくことがおすすめです。

また、不動産会社へ査定を依頼する前に、ご自身で不動産の市場相場を確認しておくことで、不動産会社の言いなりにならずに済みます。

ただし、共有持分の購入希望者は一般的な不動産に比べて少ないため、ご自身の希望する額での売却が難しい場合も大いにあります。

そのため、最低限いくらであれば妥協できるか、自分の中で想定しておくと、スムーズに売却活動を進められます。

共有持分売却時の必要書類

共有持分の売却には、法的な手続きを進めるために以下の書類が主に必要となります。スムーズな売却のためにも、事前に準備を進めておきましょう。

- 登記識別情報(または登記済権利証)

- (持分を売却する人の)本人確認書類

- 印鑑証明書

- 住民票

- 実印

- 固定資産税評価証明書

- 土地測量図及び境界確認書(土地の場合)

- 建築確認済証、検査済証(建物の場合)

これらの書類の他にも、個別の状況に応じて追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは、売却を依頼する不動産会社や司法書士に必ず確認しましょう。

共有持分売却に伴う費用と税金

共有持分を売却する際には、売却益の有無にかかわらず、いくつかの諸費用や税金が発生します。これらを事前に把握しておくことで、手元に残る金額を正確に予測できます。

仲介手数料

不動産会社に仲介を依頼して共有持分を売却する場合、仲介手数料が発生します。

仲介手数料は、売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬で、一般的には、売買価格の3%に消費税を加えた金額が上限となります。

例えば、売買価格が1000万円の場合、3%の30万円に消費税が加算されます。

不動産会社によっては、売主の仲介手数料が無料の会社もありますので、契約前に必ず確認しましょう。

印紙税

不動産売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。

以下に、不動産売買契約書における通常の印紙税額と、軽減措置が適用された場合の印紙税額を比較した表を示します。

| 契約金額(記載金額) | 通常の印紙税額 | 軽減措置適用後の印紙税額 |

| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |

| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |

| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |

現在の軽減措置は、令和9年(2027年)3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(不動産売買契約書など)に適用されます。契約金額が10万円を超えるものが対象となります。

登記費用

共有持分を売却した際、所有権を買主へ移転するために登記費用がかかります。

これは、法務局に名義変更を申請する際に支払う費用で、主に登録免許税と司法書士への報酬が含まれます。

登録免許税は、固定資産評価額に一定の税率を乗じて計算され、司法書士報酬は依頼する事務所によって異なります。登記費用は、売買代金や不動産の評価額によって変動します。

一般的に登記費用は買主が負担することが多いですが、契約内容によっては売主が一部または全部を負担するケースもあります。不動産会社に確認してみましょう。

譲渡所得に関する税金

共有持分を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。これは、不動産を売却して得た利益に対して課される税金です。

譲渡所得は、売却価格から取得費(購入費用や建築費用など)と譲渡費用(仲介手数料、印紙税など売却にかかった費用)を差し引いた金額です。

この譲渡所得に対し、不動産の所有期間によって税率が異なります。

- 所有期間が5年を超える場合:長期譲渡所得

税率は所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%となります。 - 所有期間が5年以下の場合:短期譲渡所得

税率は所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%となります。

譲渡所得税は、売却した翌年にご自身で確定申告によって納める必要があります。特例が適用される場合もあるため、税理士や税務署に相談することをおすすめします。

売却前に知っておきたい! 共有者とのトラブル対策

共有持分の売却は、他の共有者の同意が不要なため一見スムーズに見えます。しかし、その特性ゆえに売却後にトラブルが発生するケースも少なくありません。

特に、売却相手が他の共有者にとって「見ず知らずの第三者」となる場合、予期せぬ問題に発展する可能性があります。

ここでは、売却前に知っておくべき主なトラブルとその対策について解説します。

共有者との関係悪化のリスク

共有持分の売却は、法的には単独で行えますが、これを他の共有者に無断で進めた場合、関係性が悪化するリスクが伴います。

他の共有者からすれば、話し合いの機会もなく、知らない間に見知らぬ人物と共有状態になったことに不満や不信感を抱くことがあります。これが原因で、これまでの良好な関係が崩れてしまうケースは少なくありません。

また、新しい共有者がどのような人物か分からず、その存在に不安を感じたり、共同で管理することに抵抗を持ったりすることもあります。

新たな共有者が現れることで、不動産の利用方針や管理方法について意見の対立が生じる可能性も出てきます。

可能であれば、売却前に他の共有者にその意向を伝えることを強くお勧めします。これにより、一方的な売却という印象を避け、トラブルを未然に防ぐことができます。もし、共有者が買い取りに興味を示すようであれば、直接交渉の機会を設けることも可能です。

買主(特に買取業者)と他の共有者間のトラブル

共有持分を買い取った業者が、その後他の共有者とトラブルになるケースも少なくありません。これは、買取業者のビジネスモデルに起因することが多いです。

多くの買取業者は、買い取った共有持分を単独名義の不動産として再販することで利益を最大化しようとします。

そのため、他の共有者に対しても持分を買い取るよう交渉を持ちかけることがありますが、その交渉が強引でしつこいと感じられることがあります。

ごく稀に、悪質な業者が買い取った持分の権利を主張し、勝手に共有不動産に立ち入ったり、迷惑行為に及んだりするケースも報告されています。

買取業者が、最終的な目的(単独所有化し再販すること)を隠して交渉を進め、他の共有者を不利な状況に追い込もうとする場合もあります。

業者の実績、評判、これまでの対応などを十分に調査し、契約内容を隅々まで確認しましょう。

共有物分割請求訴訟に発展する可能性

持分を取得した新たな共有者(特に買取業者や投資家)が、他の共有者に対して「共有物分割請求訴訟」を起こす可能性があります。これは、共有状態を解消するための法的な手続きです。

共有物分割請求訴訟は、時間と費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいものです。

訴訟となると、不動産の分割方法(現物分割、換価分割、代償分割など)は裁判所の判断に委ねられます。

共有物分割請求訴訟に発展した場合、他の共有者が「持分を勝手に売却したあなたのせいだ」と怒りの矛先を向けてくるケースも考えられます。

共有持分を売却する前に、売却後のリスクについて専門家(特に不動産に詳しい弁護士や、共有持分専門の不動産会社)と十分に相談し、理解を深めておくことが大切です。

また、他の共有者との関係をできるだけ良好に保ち、売却の意向を伝えることで、不必要な訴訟リスクを低減できる場合があります。

失敗しないための業者選びと相談先のポイント

共有持分の売却を成功させるためには、信頼できる専門家を見つけることが非常に重要です。特に、その特殊性から一般的な不動産売買とは異なる知識や経験が求められます。ここでは、失敗しないための業者選びと相談先のポイントを解説します。

共有持分専門の不動産業者を選ぶ

共有持分の売買は、一般的な不動産取引とは性質が大きく異なります。

そのため、共有持分に関する専門知識と実績を持つ不動産業者を選ぶことが、売却成功の鍵を握ります。

共有持分専門の不動産業者は、共有関係の調整や法的な手続きに精通しています。彼らは、複雑な権利関係を理解し、適切な評価を行うことができます。

共有者間のトラブル回避策、高値売却のための戦略、売却後のリスク管理など、多岐にわたるアドバイスを提供してくれます。

共有持分に特化した買い手を見つけるための独自のネットワークやノウハウを持っているため、一般的な不動産会社では難しい売却も可能になります。

「大手だから安心」「自宅の近所だから便利」といった理由だけで業者を選ばず、必ず共有持分の取扱実績を重視して選びましょう。

トラブル回避のために弁護士のサポートを受ける

共有持分の売買は、法的な問題が絡むケースも少なくありません。特に以下のような状況では、弁護士のサポートを視野に入れることを強くおすすめします。

共有者間で意見が対立している場合

売却に対して他の共有者が強く反対している、話し合いに応じてもらえないなど、共有者間の対立が深刻な場合、弁護士が法的な視点から交渉を代行し、解決の糸口を探ってくれます。

複雑な権利関係がある場合

相続が繰り返され、共有者が多数に上る、行方不明の共有者がいるなど、権利関係が複雑に入り組んでいる場合、弁護士が法的な整理をサポートします。

売却後のトラブルが懸念される場合

売却後に他の共有者との間で共有物分割請求訴訟などの法廷闘争に発展するリスクが高いと判断される場合、弁護士が事前の対策や、万が一の際の対応を助言してくれます。

売買契約書の内容を正確に理解すること

売買契約書は、共有持分の売買における売主と買主の権利義務関係を明確にするための最も重要な書類です。

契約書の内容を十分に理解せずに契約を締結すると、後々トラブルに発展する可能性があります。

契約書には専門的な法律用語が多く含まれており、一般の方には理解しにくい場合があります。不明な点はそのままにせず、必ず専門家(不動産業者や弁護士)に説明を求めましょう。

特に共有持分の場合、売却後のトラブルを防ぐための特約や、将来のリスクに関する条項が含まれることがあります。これらの条項があなたの不利にならないか、注意深く確認が必要です。

一社の意見だけでなく、必要に応じて別の不動産業者や弁護士にも契約書の内容を確認してもらう「セカンドオピニオン」を検討することも有効です。

共有持分売却のよくある質問

Q. 共有持分を高く売るコツはありますか?

共有持分を高く売るには、まず共有持分専門の不動産業者に依頼することが大切です。一般的な不動産会社では難しい特殊な取引なので、専門知識と経験が豊富な業者を選びましょう。

また、不動産会社の中でも、買取業者ではなく、仲介業者へ依頼する方が、高値で売却できる可能性が高いです。買取業者は迅速な現金化が強みですが、利益確保のため買取価格が低めになる傾向があります。

さらに、不動産鑑定士の鑑定書付きであれば、買い手が見つかりやすく高額売却につながることがあります。客観的な評価があることで、買い手も安心して購入を検討できるためです。

Q. 自分の持分のみを売却することは可能でしょうか?

はい、自己の共有持分のみを売却することは可能です。民法第206条により、他の共有者の同意を得る必要はありません。

共有名義不動産全体の売却が共有者全員の反対などで難しい場合でも、ご自身の持分だけなら自由に処分できます。この権利を活用することで、共有関係の解消や現金化が実現できます。

Q. 共有持分はいくらで売れますか?

共有持分の売却価格は、不動産全体の市場価格と比べると低くなる傾向があります。これは、共有状態のままだと、買い手がその不動産を自由に利用・処分できないといった制約があるためです。

売却価格は、他の共有者が住んでいるかどうかといった利用状況や、立地条件、持分割合、不動産の種類など、様々な要因によって大きく変動します。

少しでも高値で売却したい場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。当社でも不動産鑑定士による無料査定サービスをご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

Q. 共有持分を売却した後、他の共有者はどうなりますか?

持分の売却後は、持分の購入者と、他の元の共有者が新たな共有状態になります。つまり、新しい共有者が加わる形です。

新しい購入者によっては、他の共有者に対して、残りの持分を買い取ったり、不動産全体を売却したりする交渉を持ちかけることがあります。しかし、無理な交渉や強引なアプローチは、共有者間でのトラブルに発展する可能性があります。

売却後のトラブルを防ぐためにも、売却先は慎重に選ぶことが大切です。特に買取業者に売却する場合は、その業者が他の共有者に対してどのような対応をするのか、事前に確認しておくことをおすすめします。

Q. 持分売却の手続きはどう進めるのがよいですか?

持分の売却手続きは、共有持分専門の不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。通常の不動産売却と異なり、共有持分は権利調整が複雑なケースが多いため、専門業者に依頼しないと、後々共有者との間でトラブルになりかねません。

専門の不動産会社であれば、査定から買い手探し、契約手続き、登記手続きのサポートまで、一連の流れをスムーズに進めてくれます。

Q. 他の共有者が住んでいても持分を売却できますか?

はい、可能です。他の共有者が対象の不動産に住んでいても、あなたの共有持分を売却することは法律上問題ありません。

ただし、他の共有者が居住している場合、購入者(新しい共有者)にとっては利用に制約があるため、売却価格に影響が出ることがあります。他の共有者とトラブルにならないよう、弁護士と連携しながら、慎重に売買手続きを進めることをおすすめします。

Q. 持分を売却する際に費用はいくらかかりますか?

共有持分の売却時には、一般的に仲介手数料や譲渡所得税、印紙税、登記費用などがかかります。

ただし、不動産会社によっては、売主様から仲介手数料をいただいていないケースもあります。例えば当社では、売主様からの仲介手数料は0円で持分の売却をサポートしています。売却を迷っている方も、まずはご相談いただき、詳細な費用についてご確認ください。

まとめ

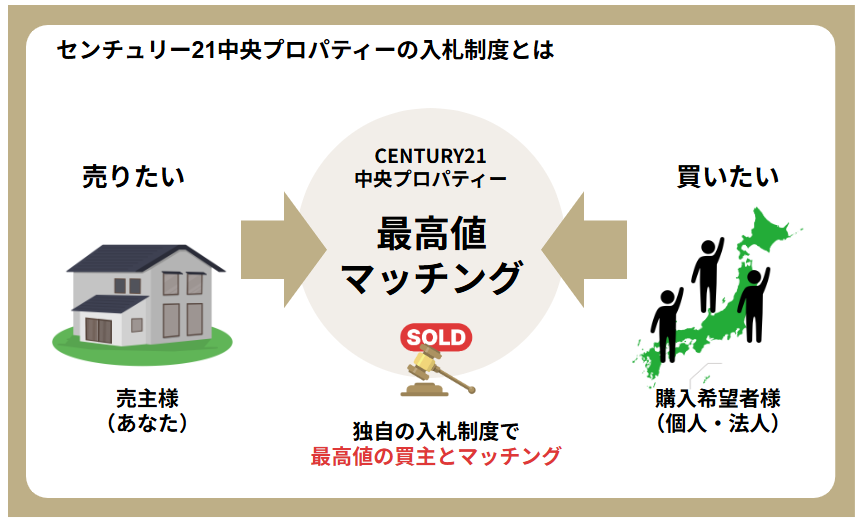

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。