兄弟で共有名義不動産を相続するのは危険?当社のトラブル解決実績も紹介

目次

「親から実家を兄弟で相続したが、売却に反対されている」

「使っていない不動産の固定資産税だけを払い続けていて、不公平だ」

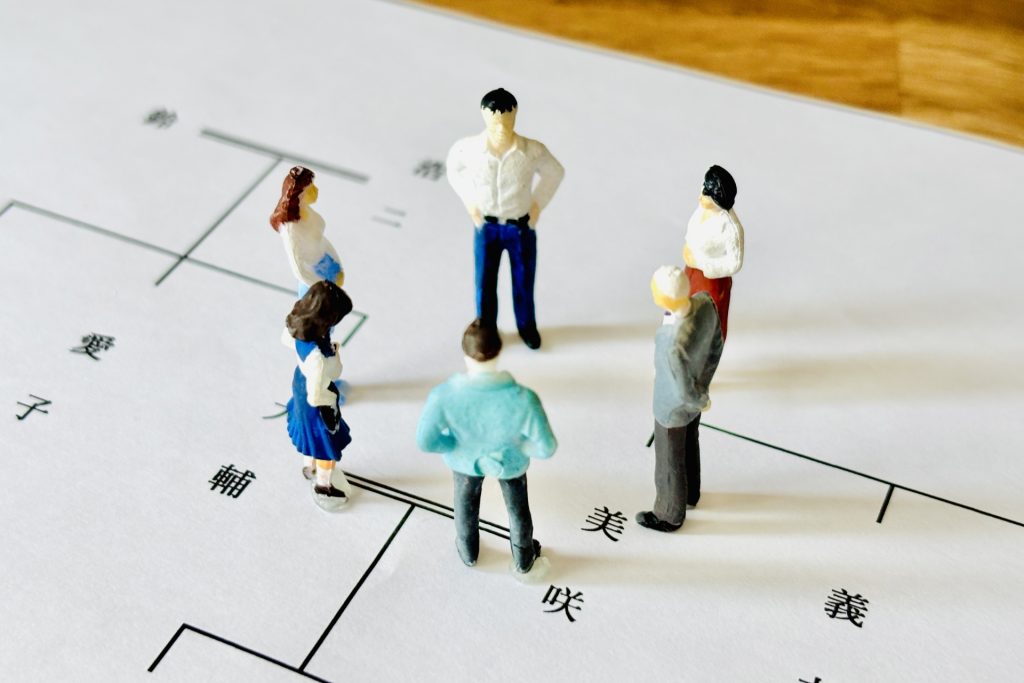

兄弟での不動産共有は、一見すると公平で円満な相続に見えますが、実は「将来のトラブル」の入り口であることが少なくありません。

本記事では、兄弟間の共有名義で起こりやすいトラブル事例を詳しく解説するとともに、相続後の共有状態を解消する具体的な方法を紹介します。

兄弟の共有名義で不動産を所有する2つのケース

兄弟間で不動産が共有名義になってしまう主な理由は、以下の2つのいずれかです。

- 遺産分割協議を経て共有名義で相続したケース

- 遺産分割協議が終わっていないケース

①遺産分割協議を経て共有名義で相続したケース

相続人全員の話し合いで「とりあえず共有にしておこう」と決めたケースです。

公平に見えるため選ばれやすいですが、将来的な対立の火種になりやすい選択肢です。

②遺産分割協議が終わっていないケース

遺産分割協議を行わないまま放置していると、不動産は自動的に法定相続分(民法で定められた各相続人の取り分)で相続人全員に相続され、共有状態になります(例:兄弟2人の場合、持分2分の1ずつ)。

また、稀なケースですが、兄弟がお金を出し合って自分たちが住む家などを現金一括で購入する、あるいは一方が住宅ローンを組み、もう一方が頭金を支払うといった方法で、共有名義の不動産を取得するケースも考えられます。

兄弟の共有名義不動産でよくあるトラブル4選

兄弟で共有名義にした不動産は、時間の経過とともに意見のズレや金銭問題が表面化しやすいものです。

兄弟の共有名義不動産のよくあるトラブルとしては、以下の4つがあります。

- 不動産の活用・処分(売却・賃貸など)で意見が対立する

- 税金や維持費の負担で揉める

- ある日突然“知らない人”と共有になる

- 自分の子どもや孫の代にまで問題が引き継がれる

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

①不動産の活用・処分(売却・賃貸など)で意見が対立する

共有名義不動産は、売却・大規模リフォーム・担保設定などに共有者全員の同意が必要です。

つまり、

- 「売りたい人」がいても

- 「住み続けたい人」が1人でもいれば

不動産全体は動かせません。

兄弟それぞれに生活環境や資金事情、将来設計があります。

- 長男:老後資金にしたい

- 次男:思い出があるから残したい

- 三男:賃貸に出したい

このように意見が分かれると、不動産は活用も売却もできない“塩漬け状態”になります。

②税金や維持費の負担で揉める

不動産を所有している限り、毎年かかる費用があります。

- 固定資産税・都市計画税

- 建物の修繕費

- 火災保険料

- 草刈りや管理費用

法律上は持分割合に応じて負担しますが、実際には

- 代表者1人がまとめて支払う

- 後から請求するが払ってもらえない

といったケースが多く見られます。

その結果、

「実家を使っている人が多く払うべきだ」

「収入が少ないから払えない」

と感情的対立に発展します。

法律上は、立て替えた費用を他の兄弟に請求でき、支払いに応じない場合は裁判も可能です。

しかし、現実問題として、お金のトラブルで兄弟を訴えるというのは、精神的なハードルが非常に高いでしょう。

③ある日突然“知らない人”と共有になる

意外と知られていませんが、自分の共有持分だけなら、他の兄弟の同意なく売却できます。

つまり、兄弟の誰かが持分を第三者へ売却すれば、

ある日突然、見知らぬ不動産会社と実家を共有する状態

になる可能性があります。

さらに、その第三者から

- 「不動産全体を売却しましょう」

- 「共有物分割請求をします」

と法的手続きを起こされることもあります。

最悪の場合、裁判所の判断で不動産全体が強制売却される可能性もあります。

④自分の子どもや孫の代にまで問題が引き継がれる

共有状態を放置すると、問題は次世代へ引き継がれます。

例:

兄弟2人で共有

↓

兄が死亡 → 妻と子どもが持分相続

↓

さらに弟が死亡 → その家族も共有者に

数十年後には、

- 共有者が10人以上

- 連絡先不明者がいる

- 話し合いが成立しない

という状態になることもあります。

共有者が増えるほど、解決は困難になります。

【相続前】にできる4つのトラブル防止対策

不動産の共有状態はトラブルの温床になりがちであり、まずはそもそも共有状態を「作らない」ことを目指すべきです。

相続が発生する前にできる、共有状態を回避するための方法としては以下のものがあります。

- 遺産分割協議で単独所有を目指す

- 「相続放棄」も一つの選択肢として検討する

- 親に遺言書の作成を依頼する

- 専門家と相談し、「家族信託」を活用する

①:遺産分割協議で単独所有を目指す

親が亡くなった後、遺言書がない場合や、あっても相続人全員が合意した場合は、「遺産分割協議」で遺産の分け方を決めます。

これは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める手続きです。

この協議で、不動産を共有にせず、以下のいずれかの方法で誰か一人が単独で相続することを目指しましょう。

| 概要 | |

| 現物分割 | 不動産をそのまま相続人1人が相続する方法。 他の相続人との間に不公平が生じないよう、他の財産(預貯金など)で調整することが多い。 |

| 代償分割 | 相続人1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して自身の財産から代償金(現金など)を支払う方法。 |

| 換価分割 | 不動産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分け合う方法。 公平に分割しやすいのがメリット。 |

遺産分割協議は、相続人全員の合意と実印、印鑑証明書がなければ成立しません。

一人でも行方不明者がいたり、話し合いがまとまらなかったりすると、協議を進めることはできなくなります。

②:「相続放棄」も一つの選択肢として検討する

もし自分が不動産を相続する意思がない、あるいは他の相続人と関わりたくないという場合は、「相続放棄」も有効な手段です。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。

不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、一度相続放棄をすると撤回はできません。

また、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、注意が必要です。

③:親に遺言書の作成を依頼する

兄弟間での話し合いが難しいことが予想される場合は、親が元気なうちに「遺言書」を作成してもらうようお願いするのが最も確実な方法です。

遺言書で「長男に不動産を相続させる」と指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要となり、スムーズに単独名義での相続が可能です。

遺言書には主に以下の2種類があります。

| 概要 | |

| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文を手書きで作成する方法。 手軽で費用もかからないが、形式に不備があると無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがある。 |

| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう方法。 費用はかかるが、専門家が関与するため無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため最も安全で確実。 |

兄弟間のトラブルを確実に避けるためには、法的に最も安全な公正証書遺言での作成をお勧めします。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

④:専門家と相談し、「家族信託」を活用する

近年、新たな財産管理の方法として「家族信託」が注目されています。

これは、親(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者、例えば長男など)に財産の管理・処分を託す契約を結ぶ制度です。

契約内容をあらかじめ設計しておくことで、親の死後、誰が不動産を継承するかを指定できるため、遺言書と同じような機能を持たせることができます。

二次相続(次の世代への相続)まで指定できるなど、遺言書よりも柔軟な設計が可能な点が魅力ですが、制度が複雑なため、司法書士などの専門家への相談が不可欠です。

家族信託について詳しく知りたい方は、共有トラブルを家族信託で回避できる理由について解説した記事をご確認ください。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

【相続後】に共有状態を解消する7つの方法

「すでに兄弟で共有名義にしてしまった」という場合でも、諦める必要はありません。

相続後に不動産の共有状態を解消する方法としては、以下のものがあります。

- 土地を分筆してそれぞれの単独名義にする

- 兄弟(共有者)全員で不動産全体を売却する

- 兄弟間で持分を売買する

- 兄弟間で持分を贈与する

- 第三者に自分の持分のみを売却する

- 共有物分割請求訴訟を申し立てる

- 自分の持分を放棄する

①:土地を分筆してそれぞれの単独名義にする

共有している土地が広い場合、土地を物理的に2つ以上に分けて(これを「分筆」といいます)、それぞれを兄弟の単独名義にすることで共有状態を解消できます。

分筆後は、それぞれの土地を自由に売却したり活用したりすることが可能です。

ただし、建物が建っている土地や、分け方によって価値が著しく下がる土地では、この方法は使えない場合があります。

②:兄弟(共有者)全員で不動産全体を売却する

兄弟全員が売却に合意できるのであれば、不動産全体を売却して、その売却代金を持分割合に応じて分け合うのが最も公平で分かりやすい方法です。

共有持分のみを売却するよりも、不動産全体として売却する方が高値で売れる傾向があります。

ただし、前述の通り、売却には共有者全員の同意と、印鑑証明書などの協力が不可欠です。

【他の共有者への交渉を代行】!持分のスムーズな売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

③:兄弟間で持分を売買する

兄弟の誰かがその不動産に住み続けたいなどの希望がある場合、他の兄弟の持分を買い取り、所有権を一人に集約させる方法があります。

例えば、兄が弟の持分を買い取れば、不動産は兄の単独名義となり、共有状態は解消されます。

この際、売買価格を市場価格から著しくかけ離れた金額に設定すると、税務署から「贈与」とみなされ、思わぬ税金(贈与税)が発生する可能性があるため注意が必要です。

適正な価格で売買するためにも、一度不動産会社に査定を依頼すると良いでしょう。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

④:兄弟間で持分を贈与する

金銭のやり取りをせず、無償で自分の持分を他の兄弟に譲る(贈与する)ことでも、所有権を一人に集約できます。

ただし、この場合も注意が必要で、贈与を受けた側には、持分の評価額に応じて高額な贈与税が課される可能性があります。

詳しくは、税理士や共有名義不動産に強みのある不動産会社に確認することをおすすめします。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

⑤:第三者に自分の持分のみを売却する

「兄弟が話し合いに応じてくれない」「とにかく早く共有関係から抜け出したい」

そんな場合に最も有効なのが、ご自身の持分のみを第三者に売却する方法です。

前述の通り、自分の持分だけの売却であれば、他の兄弟の同意は一切必要ありません。

ただ、一般の個人が「不動産の一部の権利」だけを購入することは稀なため、主な売却先は共有持分を専門に扱う不動産業者となります。

他の兄弟との関係が悪化する可能性はありますが、スピーディーに現金化でき、共有関係のストレスから解放されるという大きなメリットがあります。

センチュリー21中央プロパティーは、まさにこの「共有持分」を専門に扱う不動産会社です。

他の共有者との交渉が不安な方もご安心ください。

経験豊富な専門スタッフが、お客様の代理人として責任を持って交渉を代行いたします。

社内弁護士も常駐しておりますので、法的なトラブルにも迅速に対応可能です。

ご自身の持分がいくらになるか、まずは24時間以内に査定額がわかる無料査定サービスをお試しください。

⑥:共有物分割請求訴訟を申し立てる

話し合いでの解決がどうしても不可能な場合の最終手段が、「共有物分割請求訴訟」です。

これは、裁判所に共有状態の解消方法を決めてもらう法的な手続きです。

裁判所の決定には強制力があるため、相手が反対していても強制的に共有状態を解消できます。

ただし、時間と費用がかかる上、兄弟間の関係が決定的に悪化してしまう可能性が高いため、あくまでも最終手段として考えておくべきでしょう。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

⑦:自分の持分を放棄する

相続後であっても、自身の持分を「放棄」することで共有関係から抜けることができます。

持分の放棄は、他の兄弟の同意は不要で、単独で行うことが可能です。

放棄された持分は、他の共有者に帰属します。

ただし、他の兄弟に相談なく一方的に持分を放棄すると、残された兄弟に贈与税の負担が発生したり、固定資産税の負担割合が増えたりといったデメリットが生じる恐れがあります。

感謝されるどころか、関係悪化の原因になりかねないため、実行する際は慎重な判断が必要です。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

当社のトラブル解決事例

以下は、センチュリー21中央プロパティーが「共有持分の売却」という手段で兄弟の共有名義不動産トラブルを解決した実在の事例です。

事例①兄弟間で売却意見がまとまらず進まない実家の共有持分売却成功

Aさん(神奈川県横浜市)は、父親の実家をAさん自身・弟・妹の3人で共有していました。

Aさんは不動産を売却して現金化したいと考えていましたが、居住している弟が売却に強硬に反対し、家族間の議論は長引いていました。

このままでは共有名義のまま固定資産税や管理費だけが増え続ける状況でしたが、 中央プロパティーに相談し、Aさん自身の持分のみを売却する方法を選択しました。

専門家チームが適正な評価を行い、Aさんの持分を市場価格に近い条件で売却。

結果として、売却を進められない状況から現金化でき、兄弟関係の悪化を避けた形で共有関係を解消できました。

担当スタッフと弁護士によるサポートで、トラブル中の相談でも安心して進められたと評価されています。

事例②共有者の反対で全体売却が不可能だった持分を高値で売却

Bさん(東京都)のケースでは、共有不動産の売却を検討していたところ、兄弟の中に「売却したくない」という強い反対意見があり、共有者全員の合意が得られず不動産全体の売却が進みませんでした。

そこでBさんは中央プロパティーの持分売却相談を利用。

他社の持分買取業者が提示した査定額は400万円程度でしたが、 中央プロパティーでは不動産鑑定士による調査を実施し、1,120万円もの売却査定額で持分売却を成立させました。

この結果、Bさんは 共有者の同意が不要な持分売却で高額な現金化に成功し、共有名義の負担を解消できました。

売却価格が他社による簡易査定と比べても大きく改善し、満足のいく売却につながった点がポイントです。

【無料】共有名義不動産のトラブル相談受付中

兄弟で不動産を共有し続けることは、活用や売却の制限、金銭負担の不公平、さらには次世代への問題先送りなど、多くのリスクを抱え続けることを意味します。一度こじれてしまった親族間の話し合いを、当事者だけで解決するのは極めて困難です。

もしあなたが「もう兄弟との話し合いに疲れた」「自分の権利分だけでも早く手放してスッキリしたい」と感じているなら、「共有持分の単独売却」が最も現実的かつ強力な解決策となります。

センチュリー21中央プロパティーは、こうした複雑な共有持分トラブルの解決に特化した専門集団です。

- 他の共有者への連絡・交渉は一切不要

- 社内弁護士連携による法的トラブルの未然防止

- 最短当日回答のスピード査定

あなたの共有持分がいくらで売却できるか、まずは無料査定から一歩踏み出してみませんか?

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。