共有持分の交換とは?共有物分割請求との違い、登記手続きを解説

目次

複数の不動産を共有している場合、それぞれの共有持分を交換することで、共有状態を解消できる可能性があります。

しかし、手続きや税金など、専門的な知識が必要になるため、不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、共有持分の交換とは何か、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れや費用、税金の特例について詳しく解説します。

共有物分割請求との違いも理解し、ご自身の状況に最適な解決策を見つけましょう。

共有持分の交換とは「持ち分をお互いに移転することで共有状態を解消すること」

共有持分の交換とは、共有者同士でその所有する持分を交換し、共有状態を解消する方法をいいます。

「交換」とは、物々交換のイメージです。

例えば、下記のような形で共有持分を持っている兄弟が共有状態を解消したいと思っているとしましょう。

この場合、甲アパート、乙アパートの兄弟の持分がそれぞれ移動できれば、甲アパートも乙アパートも単独で所有することができるようになります。

それぞれの共有持分部分の評価額がほぼ同様の場合は、そのまま交換することができるでしょう。(例:甲アパートは兄の単独所有、乙アパートは弟の単独所有とする)

一方で、それぞれの持分の評価額に差がある場合であっても、差額を金銭で提供することで交換の交渉をすることができます。

例えば兄の持分の方が評価額が高い場合、弟は兄に差額分の金銭を支払うことで持分を交換することができます。逆もまた然りです。

差額が大きくあるにもかかわらず金銭の授受がない場合には、贈与税がかかってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

共有持分の交換に関する法的根拠

共有持分の交換は、民法第586条に定められた「交換契約」に基づき行われます。

(交換)

第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。引用:民法第586条

このように、法律で定められた正式な契約手続きであり、当事者間の合意によって財産権を移転させることが可能です。

共有持分を交換するメリット・デメリット

共有持分の交換には、メリットとデメリットの両方があります。

実行する前に、双方をしっかりと理解しておくことが重要です。

メリット

共有持分を交換する最大のメリットは、不動産の共有状態を解消し、単独所有にできる点です。

単独所有になることで、以下のような利点が生まれます。

- 意思決定の迅速化:リフォームや売却、賃貸に出す際など、他の共有者の同意を得る必要がなくなり、自身の判断で迅速に実行できます。

- トラブルの回避:固定資産税の支払いや管理費用の負担をめぐる共有者間のトラブルを未然に防ぐことができます。

- 活用の自由度向上:不動産を担保にしたローン契約など、資産活用の幅が広がります。

- 相続時の簡素化:将来の相続が発生した際に、権利関係が複雑化するのを防ぎます。

デメリット

共有持分の交換には、以下のようなデメリットが存在します。

- 共有者全員の合意が必須:交換は契約行為であるため、共有者の一人でも反対すれば成立しません。

- 不動産の評価が難しい:交換する持分の価値が等価であるか、正確に評価する必要があります。 評価額に差がある場合は、金銭で精算(代償金の支払い)が必要になります。

- 税金が発生する可能性がある:交換する持分の価値に差がある場合、贈与税や譲渡所得税が課税されるリスクがあります。 (詳しくは後述の「固定資産の交換特例」で解説します)。

- 手続きが煩雑:当事者間の交渉に加え、所有権移転登記など法的な手続きが必要となり、時間と手間がかかります。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

共有持分交換の具体的な事例

ここでは、共有持分交換の具体的な事例を土地と建物に分けて紹介します。

土地の共有持分交換の事例

例えば、下記のような形で複数の土地の共有持分を持っている兄弟が、共有状態を解消したいと思っているとしましょう。

- 兄:A土地(評価額2,000万円)の持分1/2、B土地(評価額1,500万円)の持分1/2を所有

- 弟:A土地(評価額2,000万円)の持分1/2、B土地(評価額1,500万円)の持分1/2を所有

この場合、弟が持つA土地の持分(1,000万円相当)と兄が持つB土地の持分(750万円相当)を交換することで、兄はA土地の大部分、弟はB土地の大部分を所有できます。

しかし、これだけでは完全な単独所有にはなりません。

そこで、弟が持つA土地の持分と、兄が持つB土地の持分すべてを交換します。 これにより、兄はA土地を、弟はB土地をそれぞれ単独で所有できるようになります。

建物の共有持分交換の事例

建物の事例も見てみましょう。

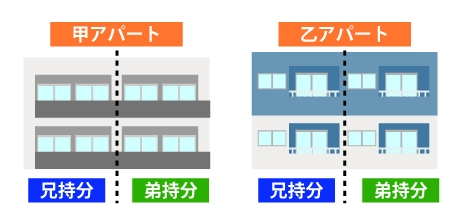

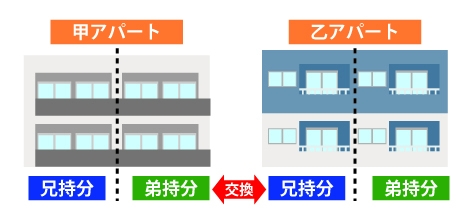

- 兄:甲アパート(評価額3,000万円)の持分1/2、乙アパート(評価額3,000万円)の持分1/2を所有

- 弟:甲アパート(評価額3,000万円)の持分1/2、乙アパート(評価額3,000万円)の持分1/2を所有

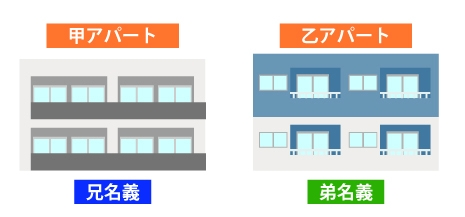

この場合、甲アパート、乙アパートの兄弟の持分がそれぞれ移動できれば、甲アパートも乙アパートも単独で所有することができるようになります。

それぞれの共有持分部分の評価額がほぼ同様の場合は、そのまま交換することができるでしょう。 (例:甲アパートは兄の単独所有、乙アパートは弟の単独所有とする)

一方で、それぞれの持分の評価額に差がある場合であっても、差額を金銭で提供することで交換の交渉をすることができます。

例えば兄の持分の方が評価額が高い場合、弟は兄に差額分の金銭を支払うことで持分を交換することができます。 逆もまた然りです。

ただし、差額が大きくあるにもかかわらず金銭の授受がない場合には、贈与税がかかってしまう可能性もあるため、注意が必要です。(譲渡所得税や交換の特例については後ほど解説します)。

共有物分割請求と交換の違い

共有状態を解消する方法として、「共有物分割請求」という手続きもあります。

「交換」とは異なる点があるため、違いを理解しておきましょう。

共有物分割請求とは「共有状態の解消を求めること」

共有物分割請求とは、各共有者が他の共有者に対して、不動産の共有状態の解消を法的に請求できる権利です。 (民法第256条)。

まずは共有者間の協議によって分割方法を決めますが、話がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判断によって分割することになります。

「共有物分割請求」と「交換」の違い

「交換」と「共有物分割請求」の最も大きな違いは、手続きの進め方と最終的な決定権の所在です。

| 交換 | 共有物分割請求 | |

| 基本性質 | 当事者間の「契約」 | 共有者に認められた「権利」 |

| 合意の要否 | 全員の合意が必須 | 必ずしも全員の合意は不要 |

| 手続き | 当事者間の協議のみ | 協議 → (不調の場合)裁判所での調停・訴訟 |

| 強制力 | なし | 裁判所の判決による強制力がある |

つまり、交換はあくまで当事者間の話し合いで円満に進める方法であるのに対し、共有物分割請求は、話し合いがまとまらない場合の最終手段として、法的な強制力をもって共有関係を解消する方法といえます。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

不動産の交換に伴う登記手続きについて

共有持分の交換について当事者同士で話がまとまると、法務局で所有権移転登記の手続きに移ります。

所有権移転登記の手続は、以下の3ステップで行います。

- 共有者同士で話し合い、交換契約書を作成する

- 必要書類を用意する

- 所有権移転登記を申請する

Step1. 共有者同士で話し合い、交換契約書を作成する

まず、どの不動産の持分をどのように交換するのか、共有者全員で話し合い、合意内容を明確にします。

評価額に差がある場合は、その差額をどのように清算するのか(代償金の支払いの有無や金額)も決定します。

合意した内容は、後のトラブルを防ぐために必ず「不動産交換契約書」として書面に残しましょう。

契約書には、対象となる不動産の情報、交換する持分の割合、代償金の額、所有権移転登記の申請時期などを正確に記載します。

この契約書の作成は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

Step2. 必要書類を用意する

登記手続きには、以下の書類が必要になります。

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 権利証または登記識別情報通知(交換によって持分を手放す側)

- 印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内・全員分)

- 実印(全員分)

- 住民票(新たに不動産を取得する側)

- 固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)

- 不動産交換契約書

早めに準備を始めましょう。

Step3. 所有権移転登記を申請する

必要書類がすべて揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記を申請します。

交換する当事者同士で、対象不動産両者について、所有権移転登記手続きをします。

申請後、法務局での審査を経て、通常10日程度で登記が完了します。

登記手続きは自身でも可能ですが、書類に不備があるとやり直しになるなど、非常に手間がかかります。

間違いがあってはいけませんので、やはり司法書士などの専門家に依頼することを推奨いたします。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

共有持分の交換にかかる費用

共有持分の交換には、主に以下の費用がかかります。

- 登録免許税

- 譲渡所得税

- 司法書士への報酬

費用①:登録免許税

登録免許税は、登記手続きの際に法務局に納める税金です。

不動産の固定資産税評価額の2%(1,000分の20)が課税されます。

交換する両方の不動産それぞれにかかります。

費用②:譲渡所得税

原則として、不動産を譲渡(交換も含む)して利益が出た場合には、譲渡所得税が課税されます。

ただし、後述する一定の要件を満たすことで、「固定資産の交換の特例」が適用され、譲渡所得税が非課税になる場合があります。

費用③:司法書士への報酬

登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬が必要になります。

司法書士報酬の価格は事務所によって異なりますが、不動産の数や評価額にもよりますが、10万円程度~が多いようです。

事前に複数の事務所から見積もりを取ると良いでしょう。

その他、必要書類の取得にかかる手数料も別途発生します。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

固定資産の交換特例について

持分を交換する際は、譲渡所得税という税金についても考慮しなければなりません。

ただし、一定の要件を満たしている場合には、「固定資産の交換の特例」が適用され、譲渡所得税の課税対象にはなりません。

特例適用の要件

「固定資産の交換の特例」を適用するためには、国税庁が定める以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 同じ種類の資産との交換であること

交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。

(※借地権は土地の種類に、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます)。 - 1年以上所有していた資産であること

交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 - 相手方が交換のために取得したものでないこと

交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。 - 交換後も同じ用途で使用すること

交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

(土地の場合は宅地、田畑、山林など、建物の場合は居住用、店舗用などに区分されます)。 - 時価の差額が20%以内であること

交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

持分交換については、双方の不動産の時価の差額が20%以内であることが必要で、それには土地の適正な時価評価が重要になります。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

共有持分交換における注意点

共有持分の交換をスムーズに進め、後のトラブルを防ぐためには、以下のような点に注意しましょう。

- 等価交換でない場合は贈与税や譲渡所得税が発生する可能性がある

- 不動産の価値を正確に把握する必要がある

- トラブルを避けるため専門家(司法書士・税理士)に相談する

注意点①:等価交換でない場合は贈与税や譲渡所得税が発生する可能性がある

交換する持分の時価が同等でない場合、以下のような税金の問題が発生する可能性があります。

- 時価の差額を金銭で精算しない場合

時価の高い方の持分を得た側が、差額分に相当する利益を「贈与」されたとみなされ、贈与税が課されることがあります。 - 時価の差額を金銭で精算する場合

時価の低い方の持分を譲渡し、差額を金銭で受け取った側は、その金銭分が「譲渡所得」とみなされ、譲渡所得税が課される可能性があります。 - 時価の差額が高い方の20%を超える場合

「固定資産の交換の特例」が適用されず、譲渡益全体に対して譲渡所得税が課税されます。

注意点②:不動産の価値を正確に把握する必要がある

税金の問題を回避し、公平な交換を行うためには、交換対象となる不動産の時価を正確に把握することが不可欠です。

当事者間の主観的な判断ではなく、不動産鑑定士に評価を依頼するなど、客観的な根拠に基づいて評価額を算定しましょう。

これにより、適正な交換比率や代償金の額を決定でき、後のトラブルを防ぐことにつながります。

注意点③:トラブルを避けるため専門家(司法書士・税理士)に相談する

共有持分の交換は、法律(民法)と税金(所得税法・贈与税法)の両方が複雑に絡み合う手続きです。

当事者間での合意形成はもちろん、契約書の作成、登記手続き、税務申告など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。

手続きの不備や税務上の問題を避けるためにも、早い段階から司法書士や税理士といった専門家に相談することを強く推奨します。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

まとめ

本記事では、共有持分の交換について、その概要からメリット・デメリット、具体的な手続き、税金までを解説しました。

共有持分の交換は、共有者全員の合意があれば、共有状態を円満に解消できる有効な手段です。

不動産を単独所有にすることで、その後の管理や活用、売却が自由に行えるようになり、将来的なトラブルの種をなくすことができます。

しかし、その手続きは煩雑で、不動産の適正な評価や税金の知識も必要となります。

ご自身での判断に不安がある場合や、共有者との話し合いが難航しそうな場合は、まずは専門家にご相談ください。

当社センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。

共有持分の専門家のみが在籍しており、他の共有者との交渉をスムーズに代行可能。

また、共有持分に強い社内弁護士が常駐しているため、トラブル解決や売却のあらゆるフェーズにおいて、法的な課題をクリアしつつ、安全・確実にお手続きを進めてまいります。

初回相談時から社内弁護士が同席し、お客様の置かれている状況やご心情を細やかにお聞かせいただきますので、どうぞご安心のうえお問合せ下さい。

なお、当社センチュリー21中央プロパティーでは、ご相談から売却に至るまで、お客様にご負担いただく諸費用は完全無料とさせていただいております。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

司法書士

司法書士ALBA総合事務所 代表

東京司法書士会新宿支部所属。平成16年に司法書士試験合格以来、一貫して司法書士業界で研鑽を積む。

相続に関する手続き・対策(遺言書作成、相続手続き、成年後見など)、不動産登記(共有持分、権利変更など)、そして債務整理(自己破産、個人再生、過払い金請求など)において、豊富な実績と深い知見を持つ。

会社設立などの商業(法人)登記や、各種裁判手続きにも精通し、多岐にわたる法的ニーズに対応可能。