共有持分の評価額を知りたい!算出方法を解説

共有持分の評価額を知りたい!算出方法を解説

目次

「共有持分の不動産を査定してもらったけど、想像以上に評価額が低かった……」

「共有持分を売却したいけど、不動産価値ってどのように計算するのだろうか?」

共有持分の売却を考えている方のなかには、このように悩んでいる方もいるでしょう。

そこで本記事では、共有持分の評価基準やなるべく高く売るためのポイントを解説します。

共有持分の評価額はどう決まる?

共有持分の評価額は、「不動産全体の評価額×持分割合」が基準となります。

例えば、共有名義の不動産全体の価値が6,000万円で、持分割合が2分の1の場合、共有持分の評価額は、3,000万円になります。

次の章では、不動産全体の評価額を算出する方法について解説します。

不動産の評価額を調べる方法

不動産の評価額を調べる方法には、以下のような方法があります。

- 固定資産税評価額

- 相続税評価額(路線価、倍率方式)

- 公示地価・基準地価

①固定資産税評価額

固定資産税評価額は、私たちが所有する土地や建物にかかる固定資産税や都市計画税の金額を計算するために、各市町村(東京23区では都)が独自に定める評価額です。これは、単に土地や建物の価値を示すだけでなく、公平な税負担を確保する上で重要な役割を担っています。

この評価額は、公示地価のおよそ70%になるように調整されているのが一般的です。

※公示地価(公示価格)とは、国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の全国の標準的な地点(標準地)について鑑定評価を行い、毎年3月下旬に公示する1平方メートルあたりの土地の価格のことです。

なぜ70%なのかというと、これは税負担を急激に増やさないための配慮や、全国的な税の公平性を保つための目安とされています。あくまで税金計算のための基準であり、実際の市場価格(実勢価格)とは異なる場合が多いのはこのためです。

固定資産税評価額は、3年に一度、「基準年度」として全国一斉に評価額が改定されます。毎年4月から6月頃に自治体から固定資産税の納税通知書が送られてきます。この通知書に同封されている課税明細書には、ご自身の所有する土地や建物の固定資産税評価額が記載されています。

もし納税通知書が見当たらない場合は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の税務課などで固定資産評価証明書を取得したり、固定資産課税台帳を閲覧したりすることで、確認することができます。

②相続税評価額(路線価、倍率方式)

相続税評価額は、個人が亡くなった際に発生する相続税や、生前に財産を譲り渡す際の贈与税を計算するために、土地の価値を測る税務上の基準です。これは、実際に市場で売買される「実勢価格」とは異なり、国税庁が定めた路線価・倍率方式を基に計算されます。

路線価や評価倍率表は、国税庁のウェブサイト「路線価図・評価倍率表」にて確認することができます。

③公示地価・基準地価

公示地価、または公示価格とは、日本の土地価格を把握するための、国が定める最も重要な指標の一つです。これは、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年、全国に選定された標準的な土地(標準地)について、その年の1月1日時点の価格を評価し、3月下旬に公表するものです。

公示地価は、実際の不動産市場の動向を敏感に反映します。例えば、経済が好調で不動産への投資意欲が高まっている都市部では、公示地価も上昇傾向を示すことが多く、土地の評価額全体が高くなる傾向にあります。

4つの価値評価基準▼

| 目的 | 実施機関 | 基準日 | 発表日 | |

| 地価公示価格 | 売買価格の算出 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬 |

| 基準地価 | 売買価格の算出 | 都道府県 | 毎年7月1日 | 毎年9月下旬 |

| 相続税路線価 | 相続税・贈与税の評価を算出する際の基礎 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |

| 固定資産税評価額 | 固定資産税都市計画税登録免許税不動産取得税を算出する際の基礎 | 市町村(東京23区は東京都) | 3年に一度の見直し見直される年の前年の1月1日 | 毎年4月上旬 |

それぞれの目的が異なり、売買を行う際は、地価公示価格と基準地価を参考にします。

共有持分の実勢価格(市場価格)を調べる方法

共有持分の実勢価格(市場価格)を調べる方法は、主に以下があります。

- 不動産会社の無料査定

- 不動産鑑定士へ依頼する

- ポータルサイト等で調べる

実勢価格(じっせいかかく)とは、一言で言えば「実際に市場で取引されている、あるいは取引されるであろう価格」のことで、実際に不動産を売買する際の目安となる価格です。

不動産会社の無料査定

共有持分の売却を専門とする不動産会社に依頼するのが最も一般的です。

共有持分の専門業者であれば、共有持分特有の事情(他の共有者との関係性、居住者の有無、法的リスクなど)を考慮し、類似事例に基づいて査定額を算出します。

複数の会社に依頼し、査定額の根拠や売却戦略を比較検討しましょう。無料で手軽に利用でき、実際の売却に進む際もスムーズです。ただし、会社によって査定額に幅があることもあります。

不動産鑑定士へ依頼する

最も客観的で詳細な評価が必要な場合、不動産鑑定士に依頼します。鑑定士は専門的な知識と経験に基づき、土地・建物の状態、権利関係、市場動向などあらゆる要素を精査し、不動産鑑定評価書を作成します。

共有持分の場合、他の共有者との関係や利用状況なども考慮されます。費用は高額ですが、裁判や複雑な財産分与など、法的根拠が必要な場合に適しています。

ポータルサイト等で調べる

一般的な不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME’Sなど)で「共有持分」に特化した売却事例や、類似物件(地域、築年数、広さなど)の売り出し価格を参考にします。

しかし、共有持分の取引は特殊であり、単独所有の物件とは流動性や価格形成が異なります。情報が限られるため、あくまで大まかな相場感を掴む程度に留め、具体的な査定は専門家へ依頼することをお勧めします

共有持分の実勢価格が低くなる理由

冒頭で、共有持分の評価額は、「不動産全体の評価額×持分割合」が基準となる旨、解説しましたが、実際には、以下の要素に応じて減価がかかるのが一般的です。

- 持分割合と共有者の人数

- 居住者の有無

- 共有者との関係性

- 住宅ローンや抵当権の有無

持分割合と共有者の人数

共有持分の不動産の場合は、不動産価値を算出する基本的な要素に加えて、持分割合や共有者の人数なども価格に影響します。

具体的には、不動産全体の評価額に持分割合を掛け合わせたものが、共有持分の評価額になるため、当然ながら持分割合に等しく持分の価格は高額になります。

2,000万円の価値がある不動産を例に考えてみましょう。この場合、共有持分が2分の1であれば1,000万円になり、4分の1であれば500万円が評価額です。

この評価額を基準として、様々な要因をもとにプラスポイントとマイナスポイントを評価し、最終的な持分の価格を算出します。

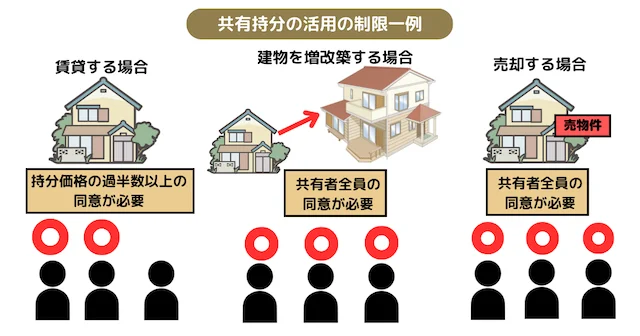

この時に、評価指標の一つになるのが、共有者の人数です。なぜなら、共有名義不動産の活用には、他の共有者の同意が必要になるケースが多いためです。

持分の購入者は、購入した不動産を活用するため、他の共有者に活用の方法を提案する可能性があります。共有者が少ないと交渉がスムーズにいきやすいため、一般的には評価額が高くなる傾向です。

居住者の有無

居住者の有無も評価額に影響します。

共有持分の購入者が、購入した不動産を何らかのかたちで活用するには、他の共有者の同意が必要になります。

購入した不動産に他の共有者が居住しているとなると、活用が大きく制限されてしまうため、共有者が居住している不動産は需要が低く、不動産評価額が低くなる傾向にあります。

共有者との関係性

共有者との関係性は、共有不動産を円滑に活用できるかに関わります。

なぜなら、共有持分の購入者は他の共有者と共有関係になり、図2のように不動産の活用にあたって、他の共有者の同意が必要になるからです。

共有者同士が不仲であれば、交渉がスムーズに進まず、土地活用に制限がかかってしまいます。

共有者同士の関係性によって、共有不動産の活用方法に支障がでるため、共有者同士のトラブルが深刻であれば、不動産評価額が低くなる可能性があります。

共有物の管理内容については、以下の表を参考にしてください。

| 内容 | 具体例 | 共有者の同意 | |

| 保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 | 掃除草むしり | 不要 |

| 管理行為 | 共有物を利用・改良する行為 | ドアの修繕長期の賃貸 | 過半数の同意 |

| 変更行為 (軽微な変更) | 形状または効用の著しい変更を伴わない行為 | 外壁や屋根の修繕砂利道のアスファルト舗装 | 過半数の同意 |

| 変更行為 (軽微な変更以外) | 共有者の形もしくは性質に変更を加える行為 | 共有物の売却大規模な増改築 | 全員の同意 |

住宅ローンや抵当権の有無

住宅ローンの残債は、評価額というよりは売却益に関係します。

例えば、住宅ローンが残っている状態で不動産売却を行うと、当然売却金額から住宅ローンの残債務を差し引いた金額が手残りになります。

そのため、住宅ローンは残っていないに越したことはありません。

相続で取得した共有名義不動産の場合には、住宅ローンが残っているケースは少ないですが、夫婦の共有名義で購入した不動産の場合、住宅ローンが残っているケースがほとんどです。また、不動産を売却できても、売却益よりも住宅ローンの残債務が大きいオーバーローンになる可能性があります。

オーバーローンになると抵当権を抹消できず不動産を売却できないため、注意が必要です。

また、抵当権付きの共有持分も売却自体は可能ですが、購入希望者が少ないことが想定されるため、それに比例して評価格も低くなります。

共有持分を高く売るためのポイント

共有持分を高く売るためのポイントは、以下の4つです。

- 自分の持分を増やす

- 共有者とのトラブルを避ける

- 共有者が少ないうちに売却する

- 複数の業者を比較する

それぞれ詳しく解説します。

自分の持分を増やす

共有不動産をなるべく高値で売却するには、共有持分の比率を高めることが重要です。

そのためにも、他の共有者に持分を譲ってもらえないか相談しましょう。共有者の中には、不動産の管理や納税義務の苦渋から解放されたいと考えている人もいます。

共有持分割合が50%以上になると、不動産活用の幅が広がるため、不動産価値が高まる可能性があります。また、持分を買い取ることで共有者の数が少なくなると、購入者は他の共有者への交渉がしやすくなるため、売却価格の上昇につながるでしょう。

共有者とのトラブルを避ける

共有者間でのトラブルを避け良好な関係を築いておくのは、不動産を高値で売却するうえで必要不可欠です。

不動産会社が買い取った場合は、他の共有者との交渉を行い、不動産の活用方法を検討します。買主が見つかった場合も、買主が他の共有者に交渉や提案をするケースは少なくありません。万が一、共有者同士の関係が悪いと交渉が難航し、更なるトラブルを招く可能性もあります。

共有者間のトラブルがある場合は、早いタイミングで専門家に相談することをおすすめします。

共有者が少ないうちに売却する

共有者の数は、持分購入者の視点で考えると、購入後に不動産を活用する際におこなう、他の共有者への交渉の難易度に影響します。

そのため、なるべく共有者が少ない状態にしておくことが高値で売却するポイントです。

共有持分は、共有者の中に相続が発生すると、芋づる式に共有者が増えていく性質があります。相続の発生前に売却する、共有者間で持分の売買をおこない、共有者を少ない状態にしておくのが理想です。

複数の業者を比較する

不動産会社に売却を相談をする場合、一社だけではなく複数の会社に依頼して比較検討しましょう。

共有持分は、不動産の中でも特殊なジャンルに該当するため、不動産会社によって共有持分の取引実績には差があり、知識や経験、対応力が大きく異なります。

そのため、共有持分の取り扱い実績が豊富な不動産会社を比較し、査定額がそもそも適切なのか、売却をお願いできるほどの知識やノウハウを有しているかどうか、判断しましょう。

共有持分を高く売却できる業者の特徴

共有持分を高く売却できる業者の特徴は、以下の5つです。

- 買取業者よりも仲介業者

- 共有持分の取り扱い実績が豊富

- 不動産鑑定士による査定を実施している

- 一級建築士による住宅診断を実施している

- 複数の弁護士と提携している業者

それぞれ詳しく解説します。

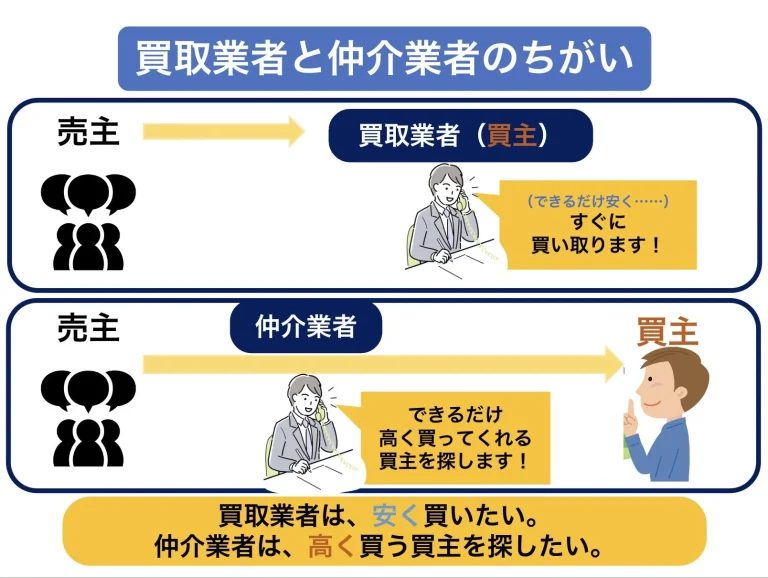

買取業者よりも仲介業者

不動産会社を選ぶ際は、買取業者よりも仲介業者を選びましょう。

買取業者と仲介業者では、以下の図3に示したようにビジネスモデルに違いがあり、買取金額が異なる場合があるためです。

買取業者は、自社で不動産を買い取るため、スピーディーな売却が可能です。しかし、買取業者は転売して利益を得るビジネスモデルです。つまり、安く買って、高く転売したいという思惑があります。そのため、買取金額は相場よりも安くなる傾向にあり、共有持分の状態によってさらに低く買い叩かれる可能性があるため、おすすめしません。

一方、仲介会社は、良い条件で購入してくれる買主を探すため、売却までに時間がかかる可能性はありますが、安く買い叩かれる可能性が低い傾向にあります。

なぜなら、仲介業者は双方または一方の仲介手数料で利益を得るビジネスモデルであり、その仲介手数料は取引金額に応じて変わるためです。より高い取引金額での成約に努めるため、買取業者とくらべて売却価格が高額になりやすいです。

このような理由から総合的に考えて、仲介業者に依頼したほうがよいでしょう。

共有持分の取り扱い実績が豊富

共有持分の不動産は、通常の不動産売買の知識に加えて、相続や共有持分の専門的な知識が必要となります。

そのため、街中の不動産会社では、相談しても断られるケースも少なくありません。依頼する不動産会社を探す際は、共有持分の取り扱い実績に注目したり、依頼する担当者がベテランで信頼できる人なのかを見極めたりするのが重要です。

また、取引実績や経験が豊富な会社かどうかを見極めるには、宅地建物取引業者の免許証番号を確認するのも一つの方法です。

ホームページで以下の赤枠で囲っている免許証番号の()内の数字を確認しましょう。

()内の数字が3以上の業者を選ぶのがポイントです。

()内の数字は、5年に一度の免許更新を行った回数です。そのため(3)であれば、三回の免許更新を行っており、最低でも15年以上の経験があるということです。

()内の数字が大きければ、信頼と実績を積み上げてきた証明になります。

不動産鑑定士による査定を実施している

不動産鑑定士とは、不動産の鑑定を専門に行う国家資格を有している者のことです。

査定価格に客観的な事実があり、市場価格との差が出にくいため、非常に信頼性が高いのが特徴です。

また、不動案鑑定士による査定では、基本的に調査報告書を作成してくれます。調査報告書には、不動産価値の根拠となる情報が記載されており、売主にとって、査定額に納得感が出ることはもちろん、持分の購入者にとっても安心材料になります。実際に、調査報告書があることで、購入希望者が増えるケースは多くあります。

そのため、調査報告書を作成してくれる鑑定士がいる不動産会社に依頼しましょう。

一級建築士による住宅診断を実施している

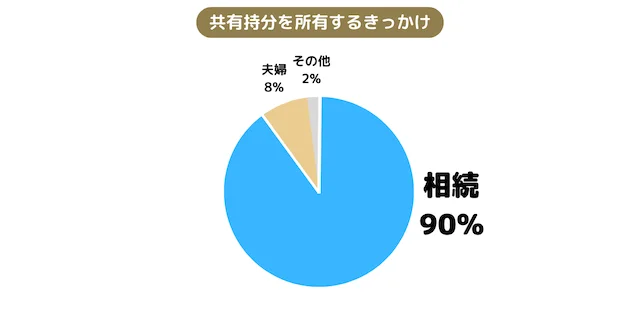

以下のグラフをご覧いただくとわかるように、共有持分を所有するきっかけの9割以上が相続です。

相続のため、建物の築年数が古いケースは少なくありません。建物の築年数が古い場合、買主・売主の双方にとってデメリットがあります。そのためそもそも買い手が見つかりづらく、見つかっても売却価格が低い場合があるのです。

買主は、購入後に修繕費用がかかることを心配し、購入をしぶるまたは金額を下げてきます。売主としても、購入後に瑕疵担保などのトラブルが発生することを恐れます。

そこで取り入れたいのが、一級建築士による住宅診断の実施です。

住宅診断があることで、以下のような買主・売主双方にとってのメリットがあります。

| 住宅診断による買主のメリット | 住宅診断による売主のメリット |

| ・事前に修繕が必要な箇所や時期を想定できる ・欠陥住宅を購入するリスクを軽減できる | ・事前に修繕が必要な箇所や時期を想定できる ・売却後の瑕疵トラブルリスクを軽減できる |

住宅診断を行うことで、買主・売主のどちらもが安心して取引が可能です。また、住宅診断でも、一級建築士による診断が信頼できます。

専任の弁護士が常駐している業者

共有持分の不動産は、権利関係が複雑で、売却後を含めてトラブルになりやすい傾向にあります。

契約書の確認なども専門家でなければ、理解や判断が難しいこともあります。そのため、契約書関係の確認や想定されるトラブルなどへの対処を含めて、専任の弁護士が初回の相談時や売買契約時に同席してくれる不動産業者を選びましょう。

契約書や覚書などは、売主視点で不利な点がないか、契約時に弁護士が立ち合い、リーガルチェックをしてくれる業者がおすすめです。

まとめ

本記事では、共有持分の不動産における評価額について解説しました。

市場価格(売却時)は、需要と供給に加え、居住者の有無、他の共有者との関係性、ローン・抵当権の有無といった特有の要因で減価が生じます。正確な査定には、共有持分に詳しい不動産会社の無料査定や、より詳細な不動産鑑定士への依頼が有効です。

当社センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産会社です。これまでに数々の不動産売却のお手伝いをしてきました。

また、相続や共有不動産に詳しい社内弁護士が常駐しているため、共有者との関係性や売却後のトラブルに不安を抱えている方も安心してご相談ください。

この記事の監修者

不動産鑑定士

不動産鑑定士。株式会社大村不動産鑑定事務所代表。不動産鑑定評価業務をはじめ、価格査定、意見書作成など不動産の価格に関するスペシャリスト。業者によって査定額に大きな差が生じやすい共有持分の不動産鑑定において市場動向を考慮した査定には定評がある。