共有不動産をスムーズに売却する方法とは?トラブル回避のコツも解説

目次

- 1 共有不動産とは?

- 2 共有不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要

- 3 共有不動産売却でよくあるトラブルと対処法

- 4 共有不動産売却にかかる費用と必要書類

- 5 共有持分を売却した後の注意点

- 6 勝手に共有持分が売却されてしまった場合の対処法

- 7 共有名義のトラブルを未然に防ぐ方法

- 8 まとめ

- 9 共有名義不動産の売却に関してよくある質問

- 9.1 Q1. 共有名義の不動産は全員の同意が必要ですか?

- 9.2 Q2. 共有者が売却に反対している場合、どうすればよいですか?

- 9.3 Q3. 共有持分の売却に他の共有者の同意は必要ですか?

- 9.4 Q4. 共有名義の不動産を売却するときの税金はどうなりますか?

- 9.5 Q5. 他の共有者が行方不明の場合でも売却できますか?

- 9.6 Q6. 他の共有者が物件に住んでいても売却できますか?

- 9.7 Q7. 他の所有者に共有持分を売却されたらどうしたら良いですか?

- 9.8 Q8. 売却代金の分配はどのように決定しますか?

- 9.9 Q9. 共有名義の不動産の売却を進める際、必要な書類は何ですか?

- 9.10 Q10. 共有名義不動産を売却する際の注意点を教えてください。

- 9.11 Q11. 離婚前に共有持分を売却することはできますか?

「共有名義の不動産は売却が難しい」「共有者との意見がまとまらない」とお悩みではありませんか?

共有不動産の売却は、確かに通常の不動産売却とは異なる特有の課題があります。特に、家族間で共有している実家や土地などでは、それぞれの立場や感情が絡み合い、話が複雑になることも少なくありません。

しかし、適切な知識と方法を知っていれば、共有不動産の売却をスムーズに進め、不要なトラブルを回避することは十分に可能です。

この記事では、なぜ共有名義になるのかという根本的な理由から、共有者全員の同意を得て売却する方法、あるいは自分の持分のみを売却する方法、さらには法的な手続きまで、具体的な売却方法を詳しく解説します。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有不動産とは?

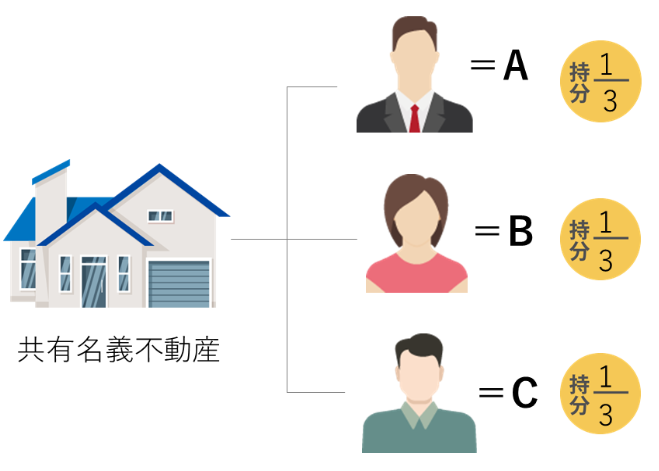

共有不動産とは、一つの不動産を複数人で所有している状態の不動産のことです。

この状態を「共有名義」と呼び、所有者一人ひとりを「共有者」、各共有者が持つ所有権の割合を「共有持分」といいます。

共有名義の不動産は、通常の不動産と異なり、売却や活用にさまざまな制約が生じるため、共有者間でのトラブルに発展しやすいという特徴があります。

共有名義となる主な原因

不動産が共有名義になるケースとしては、主に以下の3つが挙げられます。

- 共同での不動産購入

夫婦や親子が共同で住宅ローンを組んでマイホームを購入するケースです。出資した金額に応じて持分割合を設定し、共有名義で登記します。 - 共同相続

親が亡くなり、複数の子どもが不動産を相続するケースです。遺産分割協議で特定の相続人が単独で相続すると決めない限り、法定相続分に応じて共有名義となります。 - 共有者が亡くなり、さらに相続が発生

共有名義の不動産を所有していた方が亡くなると、その方の持分がさらに相続人に引き継がれます。これにより、共有者の数が増え、関係性が複雑化することがあります。

共有持分と持分割合について

共有持分とは、共有不動産に対する各共有者の権利の割合のことを指します。

そして、その割合を示すのが持分割合です。

たとえば、3,000万円の不動産をAさんとBさんが半分ずつ資金を出して購入した場合、持分割合はそれぞれ2分の1となり、それぞれの共有持分には1,500万円の価値があると計算できます。

この持分割合は、不動産を売却した際の代金の分配や、固定資産税などの費用の負担割合を決める際の基準となります。

共有名義不動産が抱える問題点

共有名義の不動産は、単独名義の不動産と比べて以下のような問題点を抱えています。

- 売却や活用に共有者全員の同意が必要

不動産全体を売却したり、大規模なリフォームをしたり、賃貸に出したりする場合、原則として共有者全員の同意がなければ実行できません。 - 管理や維持に関する意見の対立

固定資産税の支払いや修繕費の負担、物件の管理方針などを巡って、共有者間で意見が対立しやすくなります。 - 相続による権利関係の複雑化

共有者の一人が亡くなるたびに相続が発生し、ねずみ算式に共有者が増えていく可能性があります。これにより、面識のない人や遠い親戚が共有者となり、話し合いがさらに困難になるケースも少なくありません。 - 自分の持分のみの売却が困難

理論上は自分の持分だけを売却できますが、買い手を見つけるのが難しく、売却価格も市場価格より低くなる傾向があります。

これらの問題は、共有者間の関係が悪化する大きな原因となります。

問題を未然に防ぐ、あるいは解決するためにも、早めに専門家へ相談することが重要です。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

共有不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要

共有名義の不動産「全体」を売却する場合、民法上の「変更行為」にあたるため、共有者全員の同意が不可欠です。

一人でも売却に反対する共有者がいれば、不動産全体を売却することはできません。

これは、各共有者が不動産全体に対して権利を持っており、一人の共有者が他の共有者の権利を勝手に処分することはできない、という考えに基づいています。

たとえ持分割合が100分の1しかない共有者であっても、その一人が反対すれば売却は進められないのです。

自分の共有持分のみであれば単独で売却可能

一方で、自分自身が所有する「共有持分」のみを売却する場合は、他の共有者の同意は必要ありません。

これは民法第206条で認められている権利です。

ただし、前述の通り、不動産の一部分の権利である「共有持分」を欲しがる一般の買い手はほとんどいません。

そのため、多くの場合、専門の不動産買取業者などが売却先となります。

共有不動産売却でよくあるトラブルと対処法

共有不動産の売却でよくあるトラブルとしては、以下のようなものがあります。

- 売却価格や条件で意見がまとまらない

- 共有者の中に連絡が取れない・所在不明の人がいる

- 他の共有者が売却に協力してくれない

- 共有者の一人が居住中で立ち退きを拒否している

- 持分を安く売ると贈与税の対象になるケースがある

- 共有持分の買取業者とのトラブルに注意

トラブル①:売却価格や条件で意見がまとまらない

「もっと高く売りたい」「売却を急ぎたくない」など、売却価格や時期といった条件について共有者間で意見が対立するトラブルは非常に多いです。

このような状況を解決するための対処法として、まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的な市場価格を全員で共有することが重要になります。

その査定価格を基に冷静に話し合いの場を設けるべきですが、感情的な対立に発展しそうな場合は、不動産会社の担当者や弁護士といった第三者に間に入ってもらい、交渉を円滑に進めるのが有効です。

トラブル②:共有者の中に連絡が取れない・所在不明の人がいる

相続を繰り返すうちに、面識のない人や連絡先が分からない人が共有者になっているというトラブルも少なくありません。

この場合の対処法として、まずは戸籍や住民票を辿って所在を調査します。

それでも見つからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てることで、選任された管理人が本人に代わって売却の同意を含む法的手続きを進めてくれます。

また、7年以上もの長期間、生死が不明な状況であれば、「失踪宣告」の申し立てを検討することもあります。

トラブル③:他の共有者が売却に協力してくれない

明確な理由なく感情的に売却へ非協力的な共有者がいる場合、話し合いは平行線を辿りがちです。

対処法としては、まず粘り強く説得を試みることが第一ですが、どうしても合意形成が難しい場合は、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起して法的に共有関係を解消する方法があります。

ただし、この訴訟の最終的な解決策として不動産が競売にかけられると、市場価格より大幅に安い価格での売却となる可能性が高いため、あくまで最終手段と考えるべきでしょう。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

トラブル④:共有者の一人が居住中で立ち退きを拒否している

共有者の一人がその不動産に居住しており、「住み続けたい」という理由で立ち退きを拒否するトラブルも起こりがちです。

たとえ他の共有者が売却を望んでも、強制的な立ち退きは現実的ではなく、関係をさらに悪化させます。

有効な対処法としては、居住中の共有者が他の共有者の持分をすべて買い取って単独名義にするか、後述する「リースバック」を活用して、居住を続けながら他の共有者が売却益を得られる形を模索することが考えられます。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

トラブル⑤:持分を安く売ると贈与税の対象になるケースがある

親族間で共有持分を売買する際、市場価格より著しく低い金額で取引すると、差額分が「贈与」とみなされ、思わぬ贈与税が課されるトラブル(みなし贈与)があります。

この場合の対処法は、親族間であっても必ず適正な時価で取引することです。

そのためには、事前に不動産会社に査定を依頼して客観的な価格を把握し、その価格を基準に売買価格を決定しましょう。

税務に関する判断は複雑ですので、最終的には税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

トラブル⑥:共有持分の買取業者とのトラブルに注意

ご自身の持分のみを売却する際に頼りになる専門の買取業者ですが、中には悪質な業者も存在するため注意が必要です。

例えば、相場より極端に安い査定額を提示したり、強引に契約を迫ったり、売却後に他の共有者と高圧的な交渉を行ってトラブルを助長させたりするケースがあります。

このような業者とのトラブルを避けるための対処法は、必ず複数の業者に査定を依頼し、査定額や担当者の対応を比較検討することです。

そして、弁護士など専門家と連携している実績豊富な業者を選び、契約内容は十分に確認しましょう。

また、買取だけでなく、センチュリー21中央プロパティーのような、共有持分専門の仲介業者の利用も検討してみてください。

共有不動産売却にかかる費用と必要書類

共有不動産の売却にも、通常の不動産売却と同様に費用がかかり、さまざまな書類が必要になります。

売却にかかる費用

共有不動産の売却にかかる主な費用は、以下の通りです。

これらの費用は、原則として持分割合に応じて各共有者が負担します。

| 概要・注意点 | 費用の目安 | |

| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼して売却した場合に支払う成功報酬です。 | (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税 が上限 |

| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代です。 契約金額によって税額が異なります。 | 契約金額に応じて数千円~数万円 |

| 登記費用 | 所有権移転登記や抵当権抹消登記などを司法書士に依頼する費用です。 | 5万円~20万円程度 |

| 譲渡所得税・住民税 | 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金です。 | 譲渡所得 × 税率 (所有期間により異なる) |

| その他諸費用 | 測量費用、ハウスクリーニング代、解体費用(必要な場合)など。 | ケースバイケース |

売却に必要な書類

共有不動産の売却手続きには、各共有者がそれぞれ以下の書類を用意する必要があります。

| 書類名 | 概要・注意点 |

| 登記済権利証または登記識別情報 | いわゆる「権利証」。 不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。 紛失した場合は司法書士による本人確認情報作成が必要です。 |

| 実印・印鑑証明書 | 売買契約書や登記関連書類への捺印に使用します。 印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。 |

| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書です。 |

| 固定資産税評価証明書 | 登記費用の算出などに使用します。 市区町村役場(または都税事務所)で取得できます。 |

| 住民票 | 登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。 |

| 物件関連書類 | 購入時の売買契約書、パンフレット、測量図、建築確認済証など、物件に関する書類一式です。 |

共有持分を売却した後の注意点

共有持分を売却した後の注意点としては、以下のようなものがあります。

- 新しい共有者との関係性

- 突然の家賃請求や税金負担の問題

- 共有物分割請求のリスク

注意点①:新しい共有者との関係性

あなたが持分を売却したことで、元の共有者は、全く面識のない第三者(買取業者など)と不動産を共有することになります。

買取業者の目的は、多くの場合、他の共有者から残りの持分を買い取るか、共有物分割請求によって不動産全体を競売にかけ、利益を得ることです。

そのため、新しい共有者から他の共有者へ、持分の買取交渉や共有物分割請求が行われる可能性が高いです。

注意点②:突然の家賃請求や税金負担の問題

もし、他の共有者の一人が不動産全体を無償で使用(居住など)していた場合、新しい共有者(買取業者)から、持分割合に応じた家賃(賃料相当額)を請求される可能性があります。

また、これまで代表者がまとめて支払っていた固定資産税についても、持分割合に応じた負担を求められるなど、金銭的な問題が発生することがあります。

注意点③:共有物分割請求のリスク

前述の通り、新しい共有者は、共有状態の解消と利益の確定を目指して「共有物分割請求訴訟」を提起することがあります。

この訴訟が起こされると、最終的には裁判所の判断で不動産が競売にかけられ、相場より安い価格で強制的に売却されてしまうリスクがあります。

こうした事態を避けるためにも、持分を売却する際は、他の共有者への影響も考慮し、信頼できる専門家に相談することが望ましいでしょう。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

勝手に共有持分が売却されてしまった場合の対処法

ある日突然、見知らぬ業者から「この不動産の持分を取得しました」という通知が届くケースがあります。

これは、他の共有者があなたに相談なく自身の持分を売却したということです。

前述の通り、共有持分の売却に他の共有者の同意は不要なため、法的には何の問題もありません。

このような状況に陥った場合の対処法は、主に以下の3つです。

- 新しい共有者(業者)に自分の持分を売却する

これを機に共有関係から抜けたい場合に有効です。ただし、買取価格の交渉は慎重に行う必要があります。 - 新しい共有者(業者)から持分を買い取る

不動産を手放したくない場合に有効です。相手はプロの業者なので、弁護士など専門家を介して交渉することをおすすめします。 - 現状維持(共有状態を継続する)

ただし、前述のような家賃請求や共有物分割請求訴訟のリスクを常に抱えることになります。

いずれにせよ、一人で対応するのは困難です。

すぐに共有不動産に詳しい専門家へ相談しましょう。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義のトラブルを未然に防ぐ方法

共有名義不動産のトラブルを未然に防ぐ方法としては、主に以下のようなものがあります。

- 遺産分割時に共有名義を避ける

- 共有物分割で共有状態を解消する

- 専門家への相談を検討する

予防方法①:遺産分割時に共有名義を避ける

相続が原因で共有名義になるケースが最も多いため、遺産分割の段階で共有を避ける工夫が重要です。

遺産分割の具体的な方法としては、以下のものがあります。

- 代償分割:相続人の一人が不動産を単独で相続し、他の相続人には代償金(現金)を支払う。

- 換価分割:不動産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分割する。

- 現物分割:土地の場合、分筆してそれぞれの土地を単独名義で相続する。 といった方法があります。

安易に法定相続分で共有登記をすることは、将来のトラブルの火種を残すことになりかねないため、注意が必要です。

関連記事:相続した不動産が共有名義だと危険?よくあるトラブルと解決策を徹底解説

予防方法②:共有物分割で共有状態を解消する

すでに共有状態にある不動産は、共有者全員で話し合い、「共有物分割」を行うことで解消できます。

共有物分割の方法は、遺産分割と同様に「代償分割」「換価分割」「現物分割」があります。

話し合いで合意できない場合は、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起することになります。

予防方法③:専門家への相談を検討する

共有不動産の問題は、法律や税金、不動産取引の知識が複雑に絡み合います。

当事者間での話し合いがこじれてしまう前に、共有不動産を専門に扱う不動産会社や弁護士に相談することが、スムーズな解決への一番の近道です。

専門家は、客観的な視点から最善の解決策を提案し、複雑な手続きや共有者間の交渉をサポートしてくれます。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

まとめ

共有不動産の売却は、共有者間の複雑な関係性や、法的な手続きが伴うため、単独での解決は困難な場合がほとんどです。

特に、以下の点に留意する必要があります。

- 全体売却には共有者全員の同意が必須

- 自分の持分のみであれば、他の共有者の同意を得ることなく売却が可能共有者が増えることで、将来的なトラブルのリスクが高まる

- 共有持分を売却した後には、新たな共有者との関係性や、家賃・税金の負担、共有物分割請求といったリスクが潜んでい

- トラブルを避けるためにも、売却前のタイミングで専門家に相談する

不仲で話し合いができない、一人の共有者が勝手に住み続けている、売却に断固反対する共有者がいる、家賃収入の分配が不透明で納得できない、自分は住んでいないのに税金を払わされている、何年も相続手続きが進まないなど、共有不動産に関するトラブルは多岐にわたります。

このようなお悩みを抱えている場合は、自己の持分のみを売却し、共有関係から離脱することも有効な解決策の一つです。

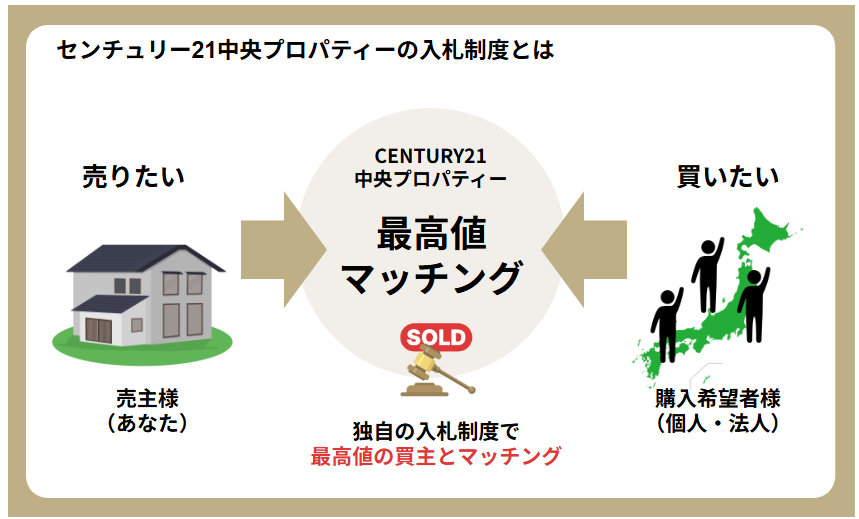

センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。

他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範な”買い手ネットワーク”により、約900名の購入希望者(投資家)から、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主をマッチングします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い社内弁護士が社内に在籍。初回の面談から社内弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、契約時の立ち会い、さらに売却後まで、専門家が安心・安全な取引をを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

共有名義不動産の売却に関してよくある質問

共有名義不動産の売却に関してよくある質問と、その回答をご紹介します。

Q1. 共有名義の不動産は全員の同意が必要ですか?

A. はい、不動産「全体」を売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。

民法上、不動産全体の売却は共有物の「変更行為」にあたるため、共有者の一人でも反対すれば売却手続きを進めることはできません。

これは、たとえ持分割合がごくわずかな共有者であっても同様です。

Q2. 共有者が売却に反対している場合、どうすればよいですか?

A. ご自身の「共有持分」のみを売却するか、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を起こすかの2つの方法があります。

前者は、他の共有者の同意なくご自身の権利(持分)だけを専門の買取業者などに売却する方法です。

後者は、裁判所の判断を通じて共有関係そのものを法的に解消する方法で、最終的に競売によって不動産を現金化することもあります。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

Q3. 共有持分の売却に他の共有者の同意は必要ですか?

A. いいえ、ご自身の「共有持分」のみの売却に、他の共有者の同意は必要ありません。

共有持分は個人の財産権であるため、所有者が単独の意思で自由に売却できます。ただし、これはあくまでご自身の権利部分のみを売却する手続きであり、不動産全体を売却するわけではない点に注意が必要です。

Q4. 共有名義の不動産を売却するときの税金はどうなりますか?

A. 売却で利益が出た場合、各共有者が持分割合に応じて税金を申告・納税する必要があります。

この利益は「譲渡所得」と呼ばれ、譲渡所得税と住民税が課税されます。

税額は不動産の所有期間などによって異なり、各種特例の適用も含めて計算が複雑なため、税理士のような専門家へ相談することをおすすめします。

Q5. 他の共有者が行方不明の場合でも売却できますか?

A. はい、家庭裁判所の手続きを経ることで売却可能です。

具体的には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。

裁判所から選任された管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議への参加や売却への同意を行うことで、不動産全体の売却を進めることができます。

Q6. 他の共有者が物件に住んでいても売却できますか?

A. はい、売却自体は可能ですが、居住者の立ち退きが大きな課題となります。

強制的な立ち退きは難しく、感情的な対立からトラブルに発展しやすいため、慎重な交渉が求められます。

解決策として、居住者が売却後も家賃を払って住み続けられる「リースバック」という方法を検討したり、弁護士などの中立的な専門家を交えて話し合ったりすることが有効です。

Q7. 他の所有者に共有持分を売却されたらどうしたら良いですか?

A. まずは新しい共有者と今後の不動産の取り扱いについて話し合う必要があります。

新しい共有者(多くは専門の買取業者)から、あなたの持分の買取や、逆に相手の持分を買い取る提案をされることがあります。

交渉は専門的な知識を要するため、一人で対応せず、弁護士など専門家を介して進めるのが安全です。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

Q8. 売却代金の分配はどのように決定しますか?

A. 原則として、各自の「持分割合」に応じて分配します。

不動産全体を売却して得られた代金から、仲介手数料などの諸費用を差し引いた金額が分配の対象となります。

例えば、持分割合がAさん2分の1、Bさん2分の1であれば、残った金額を半分ずつ受け取ることになります。

Q9. 共有名義の不動産の売却を進める際、必要な書類は何ですか?

A. 各共有者がそれぞれ、権利証や実印、印鑑証明書などを用意する必要があります。

具体的には、登記済権利証(または登記識別情報)、実印、印鑑証明書(発行3ヶ月以内)、本人確認書類(運転免許証など)、住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合)などが、共有者全員分必要になります。

Q10. 共有名義不動産を売却する際の注意点を教えてください。

A. 最も重要なのは「共有者全員の合意形成」を丁寧に行うことです。

売却価格や時期、依頼する不動産会社など、決めるべきことは多岐にわたります。

これらを事前にしっかりと話し合い、全員が納得した上で進めることが、後のトラブルを防ぐ最大の鍵です。

また、ご自身の持分のみを売却する場合でも、他の共有者への影響を考慮し、可能であれば事前に伝えておくとよいでしょう。

Q11. 離婚前に共有持分を売却することはできますか?

A. はい、法律上は可能ですが、後の財産分与で大きなトラブルになる可能性があるため推奨されません。

夫婦で築いた財産(共有財産)である不動産の持分を、相手の同意なく一方の判断で売却してしまうと、財産分与の際に著しく不公平な状況を生み出す可能性があります。

離婚時の財産問題は非常にデリケートなため、必ず弁護士に相談し、適切な手続きを踏むべきです。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。