相続した不動産が共有名義だと危険?よくあるトラブルと解決策を徹底解説

不動産の相続において、相続人同士で意見がまとまらず「とりあえず共有名義」にしてしまうケースは珍しくありません。

しかし、共有名義不動産は後々トラブルになりやすい側面があります。

本記事では、相続がきっかけで共有名義不動産を所有している方に向けて、トラブル解決の方法を詳しく解説します。

共有名義での不動産相続が「危険」だといわれる3つの理由

そもそも「共有名義」とは、一つの不動産を複数人で所有している状態のことです。

各所有者は、その不動産に対して「共有持分」という権利の割合を持っています。

たとえば、3人兄弟で均等に不動産を相続した場合、各自の共有持分は3分の1となります。

一見、公平に見えるこの状態ですが、なぜ「危険」なのでしょうか。

共有名義での不動産相続が「危険」だといわれる理由は、以下の通りです。

- 共有者一人の反対でも売却・活用ができない

- 持分割合に応じた納税義務が発生する

- 相続発生のたびに権利関係が複雑化する

理由①:共有者一人の反対でも売却・活用ができない

共有名義の不動産に関する行為は、民法で定められた持分割合の条件を満たさなければ行えません。

- 保存行為(軽微な修繕など):各共有者が単独で可能

- 管理行為(賃貸契約など):各共有者の持分割合の価格の過半数の同意が必要

- 変更・処分行為(売却、増改築など):共有者全員の同意が必要

特に問題となるのが、不動産全体を売却したり、建て替えたりする「変更・処分行為」です。

たとえば、兄弟のうち一人でも「売りたくない」「思い出の家だから壊したくない」と反対すれば、他の全員が賛成していても売却等はできません。

このように、共有者の中に非協力的な人が一人でもいると、不動産が塩漬け状態になってしまうのです。

理由②:持分割合に応じた納税義務が発生する

不動産を所有している限り、固定資産税・都市計画税の支払い義務が生じます。

共有名義の場合、原則として共有者全員が、それぞれの持分割合に応じて納税義務を負う「連帯納税義務者」となります。

しかし、納税通知書は代表者の一人にしか送付されないことが一般的です。

そのため、代表者が立て替えて支払った後、他の共有者からお金を回収できないトラブルが頻発します。

税金を滞納し続ければ、最悪の場合、不動産が差し押さえられてしまうリスクもあるのです。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

理由③:相続発生のたびに権利関係が複雑化する

共有名義の問題を放置している間に、共有者の一人が亡くなると、新たな相続が発生します。

その人の持分は、さらにその配偶者や子へと引き継がれていきます。

初めは3兄弟の共有だった不動産が、次の世代では甥や姪も加わり、5人、10人とネズミ算式に共有者が増えていくのです。

中には、会ったこともない親戚や、連絡先すら分からない人が共有者に加わるケースも珍しくありません。

共有者が増えれば増えるほど、全員の合意形成は絶望的に困難になり、問題解決のハードルはどんどん上がってしまいます。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

共有名義不動産のよくあるトラブル

共有名義不動産は、以下のようなトラブルを引き起こす可能性があります。

- 共有者と意見が合わず売却や活用が進まない

- 維持費や税金の負担割合で揉める

- 1人の共有者が占拠している

- 長期間放置されることによる問題

よくあるトラブル①:共有者と意見が合わず売却や活用が進まない

共有名義の不動産は、売却や長期間の賃貸といった重要な決定に共有者全員の同意が必要です。

このため、共有者間で意見が分かれると合意形成が難しく、行動が進まないケースがよくあります。

例えば「売りたい派」と「持ち続けたい派」が対立した場合、売却が数年単位で進まないことも珍しくありません。

この状況が続くと、結果的に不動産の資産価値が下がるリスクもあります。

よくあるトラブル②:維持費や税金の負担割合で揉める

共有名義の不動産では、固定資産税や修繕費などの維持費用を、持分割合に応じて共有者全員で負担するのが原則です。

しかし、一部の共有者が支払いを拒否する場合もあるでしょう。

また、「自分は使っていない」と主張されることもあり、代表者が全額負担を余儀なくされることも珍しくありません。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

よくあるトラブル③:1人の共有者が占拠している

共有不動産では、1人の共有者が勝手に占拠し、家賃を払わないケースもあり得ます。

この場合、他の共有者の権利が侵害されることになり、法的措置が必要になる場合もあります。

占拠者との対立が激化すれば、訴訟に発展してしまう場合があります。

よくあるトラブル④:長期間放置されることによる問題

遠方の不動産を相続した場合や空き家の場合、長期間活用されずに放置されてしまう可能性があります。

空き家をそのまま放置すると、防犯上の危険や近隣からの苦情など、大きなトラブルになりかねません。

また、共有名義の不動産では、共有者に相続が発生すると、共有者の数が増え、権利関係が更に複雑化します。

合意形成がますます困難になり、不動産が「活用も処分もできない状態」に陥ることもあり得るでしょう。

【相続フェーズ別】共有名義トラブルの対策と解決策

共有名義のトラブルは、相続が発生する「前」、発生した「直後」、そして時間が経ってしまった「後」で、とるべき対策が異なります。

ここでは、3つのフェーズに分けて、具体的な対策と解決策を解説します。

【相続前】トラブルを未然に防ぐための3つの準備

最も理想的なのは、そもそも共有名義での相続を発生させないことです。

将来のトラブルを未然に防ぐために、相続発生前から準備できることとしては、以下のものがあります。

- 遺言書の作成

- 生前贈与

- 家族会議の実施

準備1. 遺言書の作成

不動産を特定の相続人に単独で相続させる旨の遺言書を、親に作成してもらう方法です。

「長男に家を相続させる」といった内容の遺言書があれば、原則としてその通りに相続されるため、共有名義を回避できます。

法的に有効な遺言書(特に公正証書遺言が望ましい)を作成するためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

準備2. 生前贈与

親が元気なうちに、不動産を特定の子に贈与し、名義変更しておく方法です。

これにより、相続財産からその不動産を外すことができます。

ただし、高額な贈与税がかかる可能性があるため、相続時精算課税制度などの特例をうまく活用する必要があります。

税金の問題が絡むため、税理士への相談が不可欠です。

準備3. 家族会議の実施

将来相続人となる可能性のある家族や親族で集まり、不動産をどうしたいか、誰が引き継ぐのが良いかなどを事前に話し合っておくことが極めて重要です。

親の想いを聞き、子たちの意向を伝えることで、いざという時の争いを防ぐことができます。

すぐに結論が出なくても、コミュニケーションをとっておくこと自体が、円満な相続への第一歩となります。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

【相続直後】共有名義になった場合の対応策

すでに不動産が共有名義になってしまった場合でも、以下の対策を行うことで、問題の深刻化を防げます。

- 相続登記の義務化と放置する危険性

- 遺産分割協議による共有状態の解消

- 共有持分の売却(他の共有者へ)

対応策1. 相続登記の義務化と放置する危険性

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

それだけでなく、登記をしないままでは不動産の売却や活用ができません。

また、未登記の間に新たな相続が発生すると権利関係がさらに複雑化するため、何よりもまず相続登記を済ませることが重要です。

手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

対応策2. 遺産分割協議による共有状態の解消

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、共有状態を解消する方法です。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

- 代償分割:共有者の一人が不動産を単独で相続する代わりに、他の共有者に代償金を支払う。

- 換価分割:不動産全体を売却して現金化し、そのお金を持分割合に応じて分配する。

- 現物分割:土地の場合、分筆してそれぞれの土地を単独で所有する(ただし、価値を均等に分けるのが難しい場合もある)。

話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印して保管しましょう。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

対応策3. 他の共有者に共有持分を売却する

「自分はもうこの不動産に関わりたくない」という場合は、自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらう方法もあります。

他の共有者にとっても、第三者に持分が渡るリスクを避けられるメリットがあります。

ただし、個人間の売買は後々のトラブルを避けるためにも、専門の不動産会社に仲介を依頼するのが安心です。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

【相続から3年以上経過】放置された共有名義不動産の解決策

共有名義の不動産を長期間放置すると、当事者同士の話し合いだけで解決するのは極めて困難になります。

法的な手段や専門家の力を借りて、問題を根本から解決する必要があります。

相続から3年以上経過した共有名義不動産の解決策としては、以下のものがあります。

- 共有物分割請求訴訟

- 共有持分を専門業者に売却する

解決策1. 共有物分割請求訴訟

共有者間の協議で話がまとまらない場合の最終手段が、裁判所に判断を仰ぐ「共有物分割請求訴訟」です。

この訴訟は、共有者の一人から単独で提起することができ、他の共有者は拒否できません。

裁判所は、当事者の主張などを考慮し、現物分割、代償分割、換価分割(競売)などの方法で分割するよう命じる判決を下します。

手続きには弁護士費用や時間がかかりますが、膠着状態を打破する強力な手段です。

解決策2. 共有持分を専門業者に売却する

他の共有者との話し合いがまとまらない場合でも、ご自身の「共有持分」のみを売却して共有関係から抜け出す、という強力な選択肢があります。

この方法は他の共有者の同意が一切不要で、ご自身の意思だけで進められます。

ただし、この方法で後悔しないためには、売却を依頼する不動産業者の選択が極めて重要です。

業者には、あなたの持分を直接買い取る「買取業者」と、買主との間を取り持つ「仲介業者」の2種類があり、その違いを理解しておく必要があります。

「買取業者」と「仲介業者」の決定的な違いは、そのビジネスの“目的”です。

- 買取業者: 目的は「できるだけ安く仕入れて、高く転売すること」。あなたの持分を直接買い取るため、高く売りたい売主とは利益が相反する関係になります。

- 専門仲介業者: 目的は「できるだけ高く売却し、その成功報酬として仲介手数料を得ること」。高く売りたい売主と目的が一致しているため、高値売却を目指す心強いパートナーとなります。

| 買取業者 | 専門仲介業者 | |

| ビジネスモデル | 直接買取・転売 | 売主と買主の仲介 |

| 売主との関係 | 利益が相反する | 利益が一致する |

| 目的 | 安く仕入れる | 高く売る |

つまり、市場価格に近い、より有利な条件で売却できる可能性が高いのは「専門仲介業者」です。

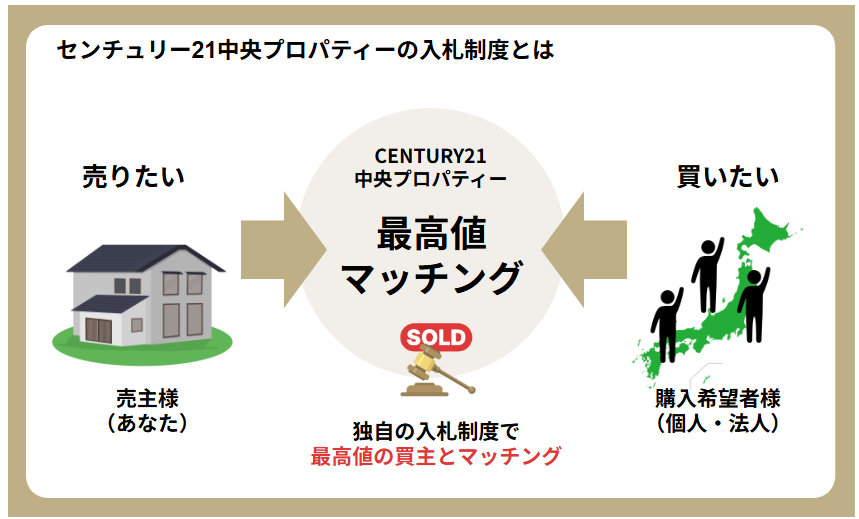

私たちセンチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門に扱う仲介業者です。

独自の入札制度により、お客様の持分を最高値で購入する買主様とのマッチングを実現。

安心かつ有利な条件での売却を徹底的にサポートします。

【仲介手数料0円】共有持分の高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義の泥沼相続トラブル事例

ここでは、共有名義不動産をめぐる典型的なトラブル事例を3つご紹介します。

事例①:兄弟間の感情的な対立で実家が塩漬け状態になったケース

実家を相続した兄弟でしたが、「思い出として残したい兄」と「税負担から早く売却したい弟」で方針が真っ向から対立。

話し合いは次第に感情的になり、お互いの主張がぶつかったまま関係は決裂してしまいました。

結果、誰も管理しない実家は荒れ果て、兄弟間の連絡も途絶えるなど、解決不可能な「負の資産」となってしまいました。

事例②:共有者が認知症になり、売却も活用もできなくなったケース

姉妹でマンションを相続し、売却して費用を分けようと合意していました。

しかし、その矢先に妹が認知症と診断されてしまいます。

不動産売却のような重要な法律行為は、本人の意思能力がないと判断されると行うことができません。

売却には、時間と費用をかけて家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があり、スムーズな現金化の計画は完全に頓挫してしまいました。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

事例③:共有者の一人が持分を業者に売却し、突然の交渉を迫られたケース

3兄弟で相続した土地。

兄弟の一人が資金難から、他の兄弟に無断で自身の持分のみを不動産業者に売却してしまいました。

後日、他の兄弟のもとに業者から「持分を買い取った」と内容証明郵便が届きます。

ご自身の共有持分だけであれば、他の共有者の同意なく、自由に売却できてしまうのです。

新たな共有者となったプロの業者から執拗な交渉を受けることになり、精神的に疲弊し、弁護士に助けを求める事態になりました。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

まとめ

誰が不動産を相続するか決まらず、「とりあえず共有名義」にしてしまうことで、後々トラブルに発展するリスクがあります。

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。

他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。

一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。

初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。