【2024年最新版】共有持分を相続した場合の相続登記の申請方法~相続登記の義務化対策~

【2024年改正】相続登記の義務化!共有名義で不動産を相続した場合の申請方法も解説

2024年4月より、相続登記が義務化されました。

この記事では、不動産を相続した際の相続登記の手続きについて詳しく解説しています。

共有名義での登記についても、図解でわかりやすく解説します。

相続登記までの流れ

まず、不動産を相続したらやるべきことについて、解説します。

必要書類の収集

まずは、被相続人(亡くなった人)や相続人に関する書類、相続の対象となる不動産に関する書類などを集めます。この書類は、後で説明する遺産分割協議を行う上でも、必要になります。

そのため、遺産分割協議の前にまずは以下の書類を取得するようにしましょう。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続人全員の住民票

- 固定資産評価証明書

- 登記簿謄本

遺産分割協議

遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、法定相続人全員で誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するのかを話し合う手続きです。

協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印を押し、1通ずつ所持します。

その後、相続登記申請書等の必要書類を揃えて相続不動産を管轄する法務局に提出すると、相続登記が完了します。

遺産分割協議についての詳細は以下の記事で詳しく解説しています。

相続登記の申請手続き

遺産分割協議が終われば、相続登記の申請手続きを行います。

相続登記の申請手続きは、以下で詳しく解説します。

相続登記申請の流れ

相続登記の流れについて、順を追って解説します。

- 相続登記に必要な書類を準備

- 申請書類を提出

- 税金を支払う

相続登記に必要な書類を準備

相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

- 登記申請書

- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

- 遺言または遺産分割協議書

- 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本、住民票

- 法定相続人の印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

申請書類を提出

相続登記の申請方法は、3つあります。

- 窓口申請

- 郵送申請

- オンライン申請

窓口申請

相続登記をする不動産の管轄の法務局窓口にて申請する方法です。

遠方の不動産を相続し、管轄の法務局まで足を運ぶのが難しければ、郵送申請かオンライン申請で実施しましょう。

参考:管轄のご案内

郵送申請

すべての必要書類をそろえて管轄の法務局に郵送します。

郵便事故などの可能性を考慮し、記録の残る送付方法を選択するとよいでしょう。

オンライン申請

現在はオンライン申請が最も利用されています。パソコンに専用ソフトのインストールが必要で、手順もやや煩雑ですが、法務局に出向くより利便性が高いです。

オンライン申請はこちら▼

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

税金を支払う

相続登記を行うと、翌年以降の固定資産税の支払いも不動産の所有者(相続人)が負担することになります。

共有持分の場合、固定資産税は連帯納付となり、相続人全員に支払い義務が生じますが、納付書は、代表者ひとりに送付されます。

誰を代表者とするかは共有者間で決定し、市区町村から送付される「相続人代表指定届」を記入し届け出ましょう。

※代表者が固定資産税を全額納付しない場合、連帯納付なので共有者に納付書が送られることになります。

相続登記をする際の注意点

ここでは、相続登記をする際の注意点を解説します。

相続登記の申請者は遺産分割の方法によって異なる

相続登記の申請は誰がおこなうべきか、については、遺産分割の方法によって異なります。

遺言書がある場合は、遺言書に記載のあった相続人が申請をおこないます。

例えば遺言書に「不動産を、子、A子に相続させる」と記載があれば、A子さんが相続登記申請をおこないましょう

※遺言書がある場合でも、遺言書と異なる内容で遺産分割協議が纏まった場合は、遺産分割協議の内容で相続登記をすることが可能です。

遺産分割協議をおこなった場合は、協議の結果をうけ、不動産の相続人となった人が相続登記申請をおこなうのが通常です。

法定相続分で遺産分割をおこなった場合は、相続人全員で共同で申請します。

ただし、法定相続分は、法律で分割方法が定められており公平性が保てるため、相続人のうちの1人が単独で申請を行うことも可能です。

相続登記を自分でおこなう方も近年増えていますが、必要書類の収集には想像以上に時間と手間がかかります。

相続登記の代行は、司法書士が実施できるので、申請手続きが負担であれば依頼をするのもよいでしょう。

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。

義務化の背景には、相続登記申請がおこなわれず所有者不明の土地が増えてしまい、空き家や管理不全状態のまま放置されることを防ぐ目的があります。

改正法施行前の相続についても、相続登記申請の義務化の対象です。過去に相続を受けた人も、遡って申請をおこなう必要があります。

相続登記申請の期限については、以下のいずれか遅い日から3年以内と定められました。

- 相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日

- 民法および不動産登記法の改正法の施行日

2点目の条件(改正法の施行日より3年)により、相続登記の申請期限は最大で2027年4月1日となります。

この日までに、現在相続登記申請をおこなっていない不動産についても手続きをすませることが望ましいでしょう。

参照元:令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国家帰属法のポイント

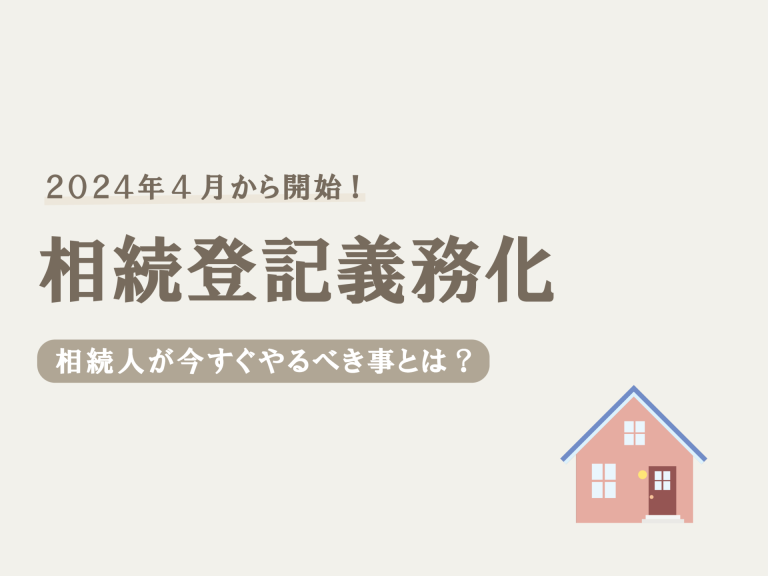

相続登記の申請にかかる費用は?

相続登記を申請するには、主に以下3つの費用がかかります。

- 登録免許税

- 書類取得にかかる費用

- 司法書士への報酬(代行依頼時)

登録免許税は、相続登記をするときに課せられる税金です。

所有者不明の不動産の相続登記を促す目的で、相続登記がされていない不動産については一定の条件のもと、期間限定で免税措置がとられています。(令和7年3月31日まで)

また、価格が100万円以下の不動産についても登録免許税はかかりません。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないまま放置することによる不利益があまり認識されていないのが実情です。

所有者の権利を明示できないことは、さまざまなリスクを抱えることになります。

他者に先に登記され、不動産の権利が失われる

不動産は登記をしたものが権利を有します。第三者が登記を行い権利を主張されてしまうと、自分の権利を証明できなければそのまま不動産を失うことになります。

権利関係が複雑になる

相続登記をしていない状況で、さらに相続が発生すると、権利が枝分かれし、共有者はどんどん増えていきます。

共有持分の場合、権利関係が複雑になり、自身の子どもや孫がトラブルに巻き込まれる可能性があります。

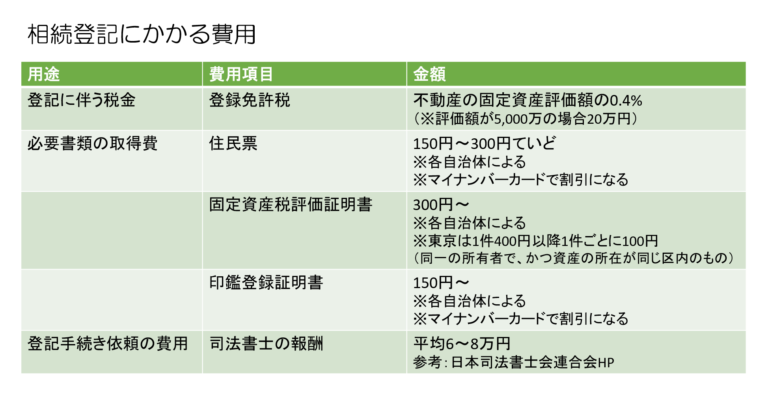

特定空き家に指定され、固定資産税が高額になる

周辺の景観を損ねたり、建物崩壊の危険性がある空き家は、「特定空き家」に指定される可能性があります。指定されてしまうと固定資産税の軽減措置対象から除外され、固定資産税が更地のように高額になります。

過料の支払いをおこなわなければならなくなる

相続登記の義務化により、登記しないとペナルティとして10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

不動産の相続登記は、放置せずおこないましょう。

共有名義の相続登記はここが違う!

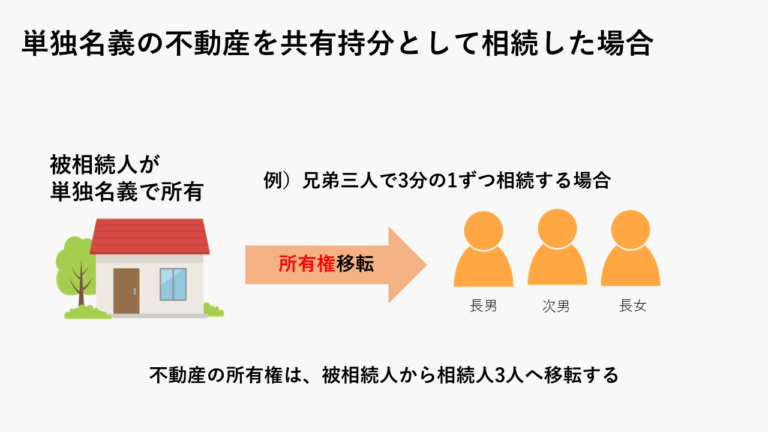

遺言もしくは遺産分割協議によって、被相続人の不動産を1人が引き継ぐ場合は「単独名義」、複数人で引き継ぐ場合は「共有名義」で相続登記を申請することになります。

単独名義と共有名義では、相続登記の方法が異なります。

ここでは、共有名義で不動産を所有することになった場合の相続登記について解説します。

もともと単独名義の不動産を複数人で相続した場合

以下の図のように、もともと被相続人(亡くなった人)の単独名義の不動産を複数人で相続し、相続登記を行う場合、登記申請書の目的欄には「所有者移転」と記載します。

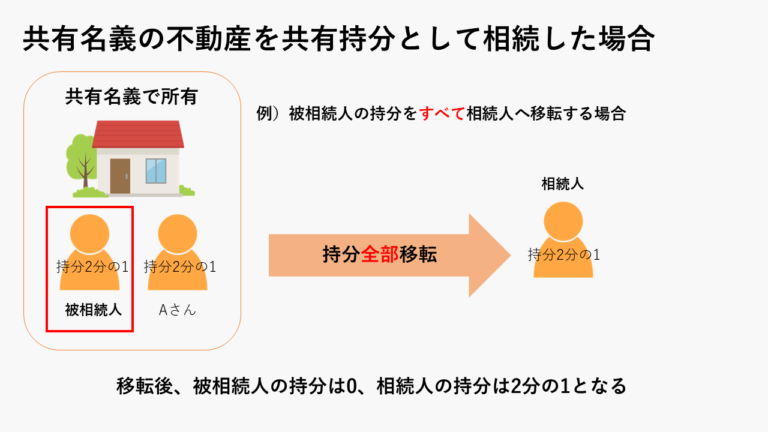

もともと共有名義の不動産を複数人で相続した場合

もともと被相続人が、誰かと共有名義で不動産を所有していて、被相続人の持分を共有持分として相続した場合、登記申請書の目的欄には「持分全部移転」と記載します。

持分全部移転登記とは、現所有者の持分を丸ごと新しい所有者へ移転することです。

つまり、現所有者の持分は一切なくなります。

相続により共有持分を取得した場合は、被相続人は故人であり、持分を残すことは不可能なので、すべて「持分全部移転登記」になるわけです。

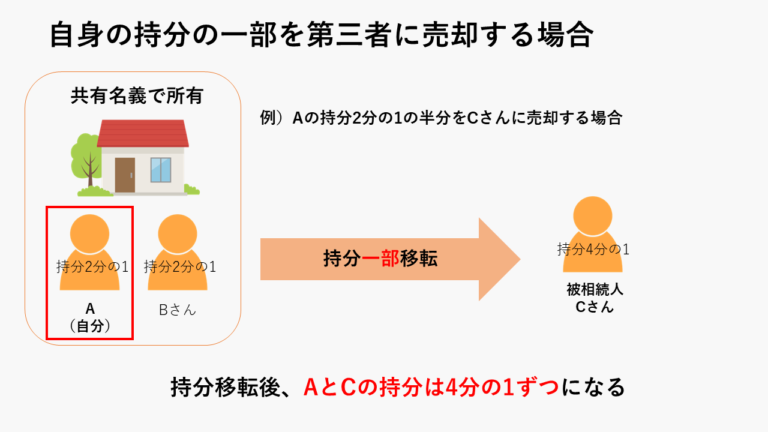

持分全部移転登記と持分一部移転登記のちがいは?

共有持分の移転登記には、「持分一部移転登記」もあります。これは、自分の持分の一部を譲渡した場合などで使われます。

全部と一部の違いは、移転登記後も元の所有者が権利を持ち続けるかどうかの違いといえるでしょう。

相続以外で登記が必要になるケース

相続登記以外に、共有持分の登記申請が必要になるケースを確認していきましょう。

主に以下の2つがあります。

- 持分を譲渡した場合

- 持分を放棄した場合

※いずれも、相続登記が完了した後の話しになります。

共有持分を譲渡した場合

相続登記が完了後、自身の持分のみを第三者に譲渡することができます。譲渡には、無償で譲る「贈与」や対価を得る「売却」などの手段があります。いずれも、持分の所有者が変わるわけですから、登記手続きが必要になります。

自身の持分のみを譲渡する場合は、他の共有者の同意や登記手続き時の協力は不要です。

共有持分を放棄した場合

相続登記の完了後、自身の持分のみを放棄した場合も、登記が必要になります。

共有持分の放棄に限って言えば、放棄の意思表示で他の共有者に持分を移すことができます。

しかし、移転登記は共有者との共同申請になるため、必然的に共有者の協力が必要になります。

共有持分の放棄については、下記の記事で詳しく解説しています。

相続登記を無料で代行してくれる業者はある?

中央プロパティーでは、売却時の相続登記を無料で代行します。相続登記費用は、買主様にご負担いただくため、売主様の費用負担は0円です。

相続登記がまだの共有持分の売却は、中央プロパティーにお任せください。

まとめ

相続登記の手続きは、必要書類が多く、権利関係の調整も複雑になるケースがあります。

中央プロパティーでは、売却が前提の場合、売主様による相続登記の費用負担は0円で対応させていただきます。

相続登記が未了の持分を売却したい方も、安心してご相談ください。

よくあるご質問

Q.相続登記が未了でも売却できますか?

A.不動産全体で売却するにせよ、共有持分を売却するにせよ、売却前に相続登記を行う必要があります。

相続登記は、基本的には、相続人間の遺産分割協議に基づいて行われるものですが、各相続人が法定相続分の割合通りに相続するという内容の相続登記であれば、遺産分割協議が成立していなくとも、相続人のうち1名が単独で申請することが可能です。

このような内容の相続登記は、共有不動産に対する保存行為(民法252条5項)と考えられています。

Q.相続人の中に外国籍の人がいる場合、相続登記の手続きはどうなりますか?

A.外国籍の方が係わる相続のことを渉外相続といいますが、相続人の国籍によって手続きの方法が大きく変わってきます。(特に相続人の必要書類が変わります)

日本では被相続人が日本国籍であれば日本の法律に従って相続手続きが行われます。 そして外国籍の相続人にも日本国籍の相続人と同じ権利や義務が生じますが、「戸籍」のある外国籍の方と「戸籍」制度がない国の外国籍の方とは手続きが異なります。

「戸籍」制度があるのは日本、韓国、台湾の3国です。

弊社にご相談に来られる方々の多くは相続登記手続きを行う際、相続人全員の協力を得るのは困難な事から、相談者(相続人の一人)のみの申請で相続手続きを行うことがほとんどです。

相続人がすべて日本国籍の場合は被相続人や相続人たちの戸籍謄本、除籍謄本、住民票など司法書士の職権で各書類を取得できますが、例えば中国籍の相続人がいる場合は中国籍の相続人本人が中国大使館に行って発行してもらう公証が必要になります。

この記事の監修者

司法書士

司法書士。福岡県出身。東京司法書士会所属。司法書士ALBA総合事務所代表。遺言書の作成から執行、相続放棄、遺産分割協議、特別代理人選任申立など相続に関する手続き・対策の専門家。親切・安全・丁寧がモットー。