共有持分・共有不動産のトラブルを弁護士に相談すべき理由を解説

目次

相続や離婚などをきっかけに、一つの不動産を複数人で所有する「共有状態」になることがあります。

この共有不動産は、人間関係や権利上のトラブルを生じやすく、当事者だけで解決するのは非常に困難です。

共有状態を円満かつスムーズに解消するためには、専門的な法知識と交渉ノウハウを持つ弁護士のサポートが欠かせません。

この記事では、共有不動産が抱える具体的な問題点を挙げ、トラブル解決を弁護士に依頼するメリットと、具体的な解決方法について分かりやすく解説します。

共有持分(共有不動産)が抱える問題点

共有不動産とは、文字通り複数の所有者が一つの不動産を共同で所有する状態を指します。

一見、リスクを分散できるように思えますが、実際には以下のような問題点があり、深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。

- 不動産の売却や活用には共有者の同意が必要

- 固定資産税や管理費などの費用負担で揉めやすい

- 相続により権利関係が複雑化する

- 共有状態が続くと資産価値が低下する恐れがある

問題点①:不動産の売却や活用には共有者の同意が必要

共有不動産全体を第三者に売却したり、賃貸に出したりするには、原則として共有者全員の同意が必要となります。

そのため、一人でも反対する共有者がいれば、不動産を有効活用できない状態が続いてしまう可能性があります。

特に、共有者同士の関係が悪化している場合、意見の対立から交渉が長引き、塩漬け不動産になってしまうケースが一般的です。

共有者の同意が必要な行為の例(変更・管理・保存行為)▼

| 行為の種類 | 同意の要件 | 具体例 |

| 変更行為 | 全員の同意が必要 | 不動産全体の売却、大規模リフォーム、建て替えなど |

| 管理行為 | 持分割合の過半数の同意が必要 | 賃貸借契約の締結・解除、小規模なリフォームなど |

| 保存行為 | 単独で可能 | 不動産の修繕、不法占拠者への妨害排除請求など |

問題点②:固定資産税や管理費などの費用負担で揉めやすい

共有不動産では、固定資産税や管理費といった維持費用を、共有者がそれぞれの持分割合に応じて負担する必要があります(民法第253条1項)。

しかし、共有者それぞれの経済状況が異なるため、費用負担の割合や支払い方法をめぐってトラブルが発生しがちです。

例えば、一部の共有者が支払いを滞納した場合、他の共有者がその分を立て替えなければならず、不公平感が生まれます。

もちろん、立て替えた分は滞納した共有者へ請求できますが、すんなり支払われるとは限りません。

共有者が多いほど話し合いは複雑になり、トラブルが長期化する傾向にあります。

問題点③:相続により権利関係が複雑化する

共有不動産は、相続が発生するたびに権利関係が複雑化しやすいという特徴があります。

共有者が亡くなると、その相続人が新たな共有者となり、世代を重ねるごとにネズミ算式に共有者が増えていきます。

面識のない親戚などが共有者になることも珍しくありません。

共有者が増えすぎると、全員の意見をまとめるのが極めて困難になり、不動産の売却や活用が事実上不可能になるケースもあります。

最終的には、誰が共有者なのかを特定することすら難しくなり、管理不全のまま放置されてしまうのです。

問題点④:共有状態が続くと資産価値が低下する恐れがある

これまで見てきたように、共有不動産は活用や売却が難しく、費用負担の問題も生じやすいため、資産価値が低下するリスクを抱えています。

共有者間の合意が得られず適切な管理がされない場合、建物の老朽化が進み、不動産としての魅力は損なわれる一方です。

このような状況が続くと、いざ売却しようとしても買い手がつかず、市場価格より大幅に安い価格で手放さざるを得なくなります。

共有状態というだけで買い手から敬遠されがちなため、トラブルを抱えたまま放置することは、共有者全員の不利益につながるのです。

共有不動産のトラブル解消を弁護士に依頼すべき4つのケース

共有不動産を所有していると、以下のような問題が発生することも珍しくありません。

- 共有者間で意見が対立し、話し合いが進まない

- 共有者の一部が所在不明・非協力的である

- 費用負担や収益分配などの金銭トラブルが発生している

- 共有者の誰かが不動産を占有し、他の共有者の使用を妨げている

これらのケースでは、当事者だけで解決しようとすると、かえって問題をこじらせてしまう可能性が高いです。

手遅れになる前に、弁護士へ相談することをおすすめします。

ケース①:共有者間で意見が対立し、話し合いが進まない

共有不動産の管理や売却について意見が食い違う場合、問題が長期化しがちです。

特に相続で共有状態になった不動産では、感情的な対立も相まって、冷静な話し合いが難しいケースが少なくありません。

弁護士は、法的な観点から中立的な立場で意見を調整し、客観的な解決策を提示します。

話し合いでの解決が難しい場合は、遺産分割調停や共有物分割請求訴訟といった法的手続きに移行しますが、弁護士はそれらの手続きも全面的にサポートし、迅速な解決を促します。

ケース②:共有者の一部が所在不明・非協力的である

一部の共有者が所在不明であったり、話し合いに協力的でなかったりする場合、不動産の活用や全体売却は困難になります。

弁護士に依頼すれば、戸籍調査などで所在を突き止めたり、交渉を代行してもらったりと、問題解決に向けた適切な法的手続きを進めることが可能です。

例えば、共有物分割請求訴訟を起こすことで、裁判所の判断によって共有状態を強制的に解消できます。

また、共有者が認知症などで意思表示できない状況でも、成年後見人の選任申立てといった複雑な手続きに対応し、円滑な問題解決をサポートします。

ケース③:費用負担や収益分配などの金銭トラブルが発生している

共有不動産では、固定資産税などの費用負担や、賃貸に出した場合の家賃収入の分配をめぐってトラブルが頻発します。

弁護士は、法的な観点からそれぞれの権利義務関係を明確にし、公平な解決策を提案します。

共有者間の話し合いが難航する場合には、調停や裁判などの法的手続きを通じて金銭トラブルの解決をサポートします。

不当に利益を得ている共有者への返還請求(不当利得返還請求)なども可能です。

ケース④:共有者の誰かが不動産を占有し、他の共有者の使用を妨げている

特定の共有者が不動産に住み続け、他の共有者に賃料相当額を支払わなかったり、他の共有者の使用を妨げたりするケースがあります。

また、他の共有者の合意なく、勝手に増改築などを行うトラブルも考えられます。

弁護士は、このような不法な占有状態の是正や、不当に得た利益の返還請求、あるいは立ち退きを求めるための法的手続きを支援します。

当事者同士では感情的になりがちな問題も、専門家が介入することによって冷静な解決が期待できます。

共有不動産のトラブル解決を弁護士に依頼するメリット

共有不動産のトラブル解決を弁護士に依頼するメリットとしては、主に以下のものがあります。

- 自分の代理人として他の共有者と交渉してもらえる

- 法的手続きによりスピーディーな共有状態の解消が期待できる

- 面倒な手続きや書類作成を代行してもらえる

- 共有持分の売買契約で不利にならないよう条件を確認してもらえる

- 解決後にトラブルが再燃するのを防げる

メリット①:自分の代理人として他の共有者と交渉してもらえる

弁護士に依頼する最大のメリットは、他の共有者との交渉をすべて任せられる点です。

共有不動産の問題は、親族間での争いになることが多く、感情的な対立から話し合いがこじれがちです。

弁護士は法律の専門家として、あなたの代理人となり、客観的な立場から冷静に交渉を進めます。

感情的になりがちな当事者間の対話を、建設的な協議へと導くことで、精神的な負担を大幅に軽減できるのです。

メリット②:法的手続きによりスピーディーな共有状態の解消が期待できる

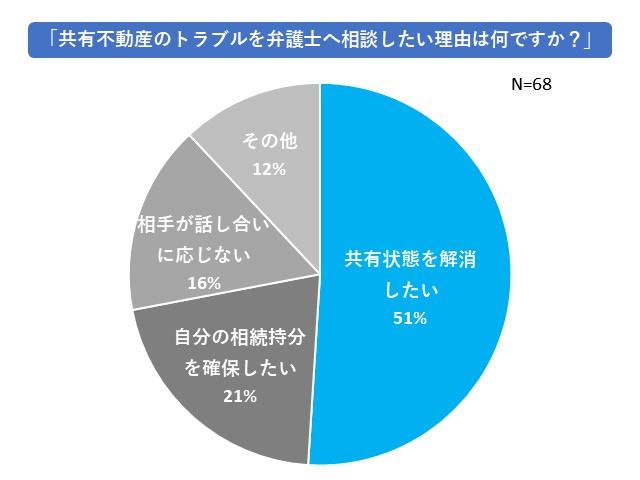

センチュリー21中央プロパティーの調査では、共有不動産のトラブル解決を弁護士へ依頼する理由は、「共有状態の解消」が最多です。

「共有不動産のトラブルを弁護士へ相談したい理由は何ですか?」(N=68 )▼

- 共有状態を解消したい(51%)

- 自分の相続持分を確保したい(21%)

- 相手が話し合いに応じない(16%)

- その他(12%)

円グラフで表すと以下の通りです。

1つの不動産について複数の所有者がいる共有状態は、トラブルになりやすい傾向があります。

なぜなら、共有不動産は共有者1人の意思だけでは自由に不動産を売却したり、リフォームしたりできないからです。

つまり共有状態を解消できれば、他の共有者の意思に左右されずに済みます。

このような背景から、共有状態を解消する方法を弁護士に相談し、スピーディーな問題解決を期待する方が多いようです。

メリット③:面倒な手続きや書類作成を代行してもらえる

共有不動産のトラブル解決には、専門的な法律知識が必要な複雑な手続きが伴います。

弁護士に依頼すれば、共有物分割請求や共有持分売却に関する手続き、裁判所へ提出する書類の作成などをすべて代行してもらえます。

法的に正確な書類を作成することで、後々のトラブルリスクを最小限に抑えられる点も大きなメリットです。

また、必要に応じて司法書士や税理士とも連携し、登記や税務に関する手続きもワンストップでサポートを受けられます。

メリット④:共有持分の売買契約で不利にならないよう条件を確認してもらえる

自分の共有持分のみを売却する場合、売買契約書を締結します。

不動産の売買契約書には専門用語が多く、内容を正確に理解するのは困難です。

弁護士が契約に立ち会うことで、あなたにとって不利な条項がないか、法的な観点(リーガルチェック)から厳しくチェックしてもらえます。

これにより、売却後の買主との予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。

センチュリー21中央プロパティーでは、社内弁護士が契約書チェックから契約時の立ち会いまで対応するため安心です。

メリット⑤:解決後にトラブルが再燃するのを防げる

自分の共有持分は、他の共有者の同意がなくても売却できます。

しかし、中には「勝手に持分を売った!」と他の共有者の反感を買い、嫌がらせなどのトラブルに発展するケースもあります。

弁護士が代理人として手続きを進めることで、売却後にもし他の共有者からクレームを言われても、法的な根拠に基づいて適切に対応してもらえます。

単に共有状態を解消するだけでなく、その後の関係性も見据えた円満な解決を目指せるのが、弁護士に依頼する大きな利点です。

弁護士による共有不動産のトラブル解決法

弁護士による共有不動産のトラブル解決法としては、主に以下のようなものがあります。

- 共有物分割請求で解決を図る

- 共有持分を第三者に売却(譲渡)する

- 他の共有者との話し合い(遺産分割協議など)

- 解決法④:共有持分を放棄する

解決法①:共有物分割請求で解決を図る

「共有物分割請求」は、共有者間の話し合いがまとまらない場合の最終手段であり、最も強力な解決方法です。

これは、共有状態の解消を求めて裁判所に訴えを起こす法的手続きです。

裁判では、不動産を物理的に分ける「現物分割」、一人が不動産を取得し他の共有者にお金を支払う「代償分割」、不動産全体を売却して代金を分ける「換価分割」といった方法で解決が図られます。

弁護士に依頼すれば、専門知識を活かしてあなたに最も有利な分割方法を主張し、複雑な裁判手続きもスムーズに進めてもらえます。

解決法②:共有持分を第三者に売却(譲渡)する

他の共有者の同意を得ずに、スピーディーに共有状態から抜け出したい場合に有効なのが、自分の「共有持分」のみを売却する方法です。

共有不動産全体の売却には全員の同意が必要ですが、自己持分だけであれば、自分の判断で自由に売却できます(民法第206条)。

ただし、共有持分は権利が複雑なため、一般の個人が買い手となることは稀です。

そのため、通常は共有持分を専門に扱う不動産業者に依頼して売却することになります。

当社センチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門とする不動産仲介会社です。

社内弁護士との連携により、法的な問題をクリアにしながら、独自のネットワークを駆使して高額かつスムーズな売却を実現します。

解決法③:他の共有者との話し合い(遺産分割協議など)

相続によって不動産が共有状態になった場合、まずは相続人全員で「遺産分割協議」を行います。

これは、話し合いによって遺産の分け方を決める手続きです。

しかし、当事者だけで協議を行うと、感情的な対立から合意に至らないケースが少なくありません。

弁護士が協議の段階から間に入ることで、冷静かつ公正な立場で交渉を進め、法的に妥当な解決策を提示し、円満な解決を目指します。

複雑な手続きや書類準備も弁護士が代行するため、あなたの精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。

解決法④:共有持分を放棄する

自分の持分を放棄して、共有状態から抜け出す方法もあります。

持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属します。

特に、利用価値がなく固定資産税の負担だけが残るような不動産の場合に検討されることがあります。

ただし、持分を放棄しても、登記手続きを完了させなければ固定資産税の支払い義務は残ります。

また、放棄によって他の共有者に贈与税がかかる可能性もあるため、安易な判断は禁物です。

手続きを確実に行い、余計なトラブルを避けるためにも、実行する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

予防策:遺言書を作成して将来のトラブルを防ぐ

共有不動産のトラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法の一つが、遺言書の作成です。

弁護士に依頼すれば、あなたの意思を正確に反映し、法的に有効な遺言書を作成できます。

遺言書で不動産の分割方法や相続人を具体的に指定しておくことで、将来の相続トラブルのリスクを大幅に軽減できます。

特に、相続人同士の仲が良くない場合や、特定の相続人に不動産を継がせたい場合には、遺言書の作成が極めて重要です。

共有持分トラブルで弁護士に依頼する際の費用内訳

弁護士に依頼する際に気になるのが費用です。

共有持分トラブルで弁護士に依頼する際の費用の内訳は、主に以下の通りです。

- 相談料

- 着手金

- 報酬金

費用①:相談料

相談料は、弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。

相場は30分5,000円~1万円程度ですが、初回相談は無料としている事務所も多いです。

相談時間を有効に使うため、不動産の登記事項証明書やこれまでの経緯をまとめたメモなど、事前に資料を準備しておくと良いでしょう。

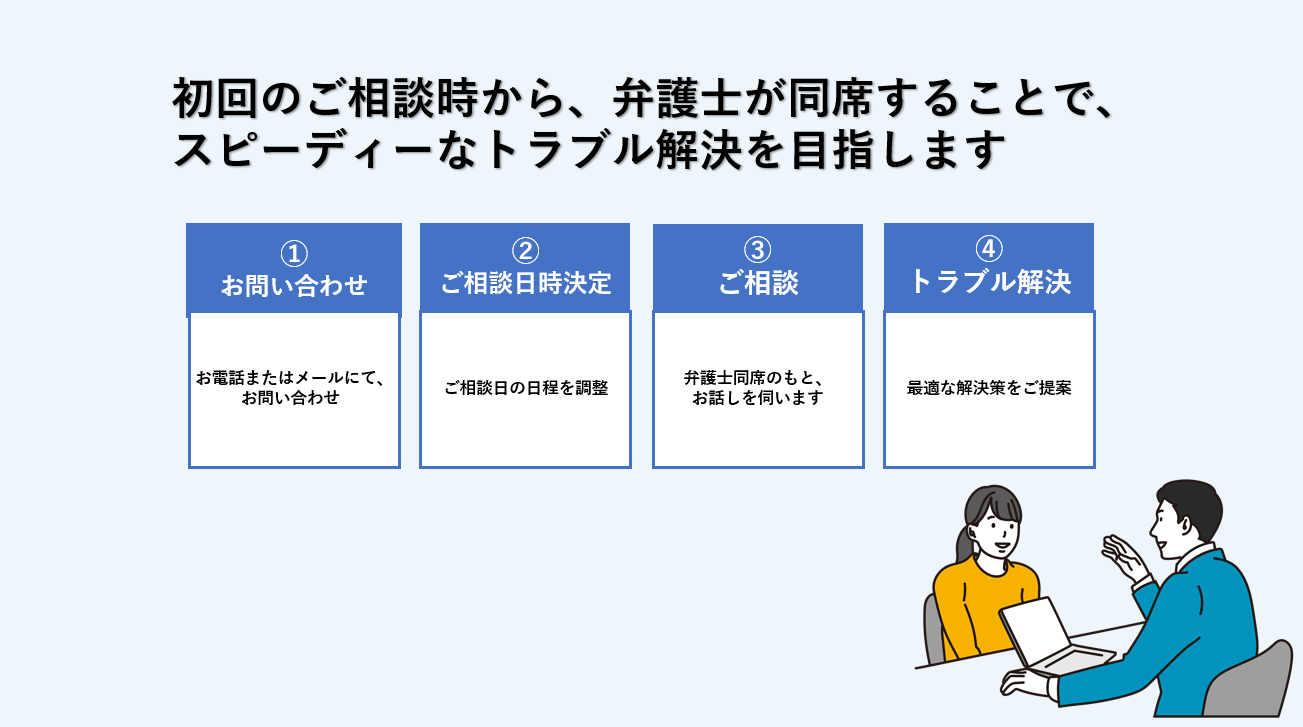

ちなみにセンチュリー21中央プロパティーでは、初回のご相談を無料とさせていただいております。

もちろん初回から社内弁護士が同席いたしますので、安心してご相談ください。

費用②:着手金

着手金は、弁護士に正式に依頼する(委任契約を結ぶ)ときに支払う費用です。

結果にかかわらず返金されない「前金」のような性質のものです。

金額は事案の難易度によりますが、交渉であれば10~50万円程度の定額、訴訟の場合は請求額に応じて変動するのが一般的です。

近年は着手金無料の事務所もありますが、その分、成功報酬が高めに設定されている場合があるため、契約前によく確認することが重要です。

費用③:報酬金

報酬金は、事件が成功した場合に、その成功の度合いに応じて支払う費用です。

完全に敗訴した場合など、成果が全くなかった場合には発生しません。

報酬金は、交渉や裁判によって得られた経済的利益(例:不動産の評価額や売却代金)に、一定の割合(5~20%程度)を乗じて算出されるのが一般的です。

この「経済的利益」の計算方法や割合は事務所によって異なるため、必ず契約前に詳細な説明を受け、納得した上で依頼しましょう。

まとめ:センチュリー21中央プロパティーには、共有不動産・共有持分に詳しい社内弁護士が常駐

共有不動産のトラブルは、相続や離婚など、人生の転換期に起こりがちです。

話し合いが難航し、共有者同士で解決するのが困難な場合、弁護士への相談が有効です。

共有持分の売却仲介を専門とするセンチュリー21中央プロパティーでは、初回のご相談時から社内弁護士が同席いたします。

相談者様のご状況・ご心情を丁寧にお聞かせいただいたうえで、専門家ならではの見識をフルに活用し、共有不動産トラブルのスピーディーかつ納得感のある解決を目指します。

社内弁護士は契約書の内容確認はもちろん、売買契約時にも立ち会いますのでご安心ください。

共有持分の売却後も、共有者同士の関係性に配慮しつつ適宜フォローさせていただきます。

センチュリー21中央プロパティーでは、別途弁護士相談費用等はかかりませんので、ご安心ください。

共有不動産のトラブルでお困りの方や、共有持分の売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。