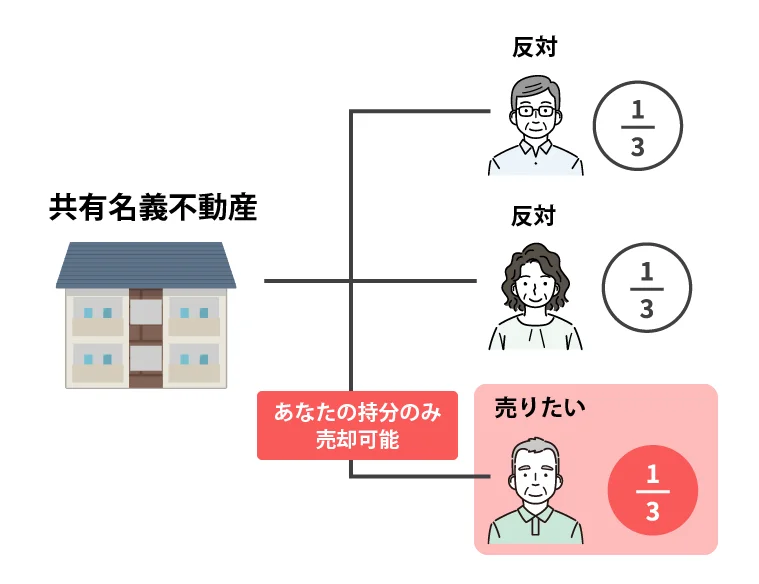

共有名義不動産は売却できない?反対する共有者が居ても自己持分のみなら売却可能

目次

「共有名義の不動産を売りたいのに、他の共有者が反対していて売却できない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

相続や離婚、共同購入などで生まれた共有名義不動産は、共有者の中に一人でも反対する人がいると、不動産全体を売却することはできません。

しかし、ご自身の持つ「共有持分」のみであれば、他の共有者の同意がなくても売却は可能です。

この記事では、共有名義不動産が売却できないと言われる理由から、ご自身の持分のみを売却する方法、そして実際に売却できた事例まで詳しく解説します。

共有名義不動産が売却できないと言われる理由

共有名義不動産が「売却できない」と言われる最大の理由は、不動産全体を売却する場合、共有者全員の同意が必要だからです。

これは、売却という行為が、民法第251条第1項で定められている「変更行為」にあたるためです。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

【共有持分のみ】なら、他の共有者の同意なしで売却できる

一方で、ご自身が所有する「共有持分」のみを売却する場合は、他の共有者の同意は一切必要ありません。

共有持分は個人の財産権であり、その処分は所有者の自由だからです。

したがって、「共有者と話がまとまらない」「連絡すら取れない」といった状況でも、ご自身の持分だけなら、ご自身の意思で売却手続きを進めることが可能です。

全体売却に反対する共有者がいる場合の対処法

共有名義不動産全体の売却に反対する共有者がいる場合の対処法は、以下の通りです。

- 共有者に持分の買取をお願いする

- 第三者に持分を売却する

- 土地を分筆して単独名義にして売却する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

対処法① 共有者に持分の買取をお願いする

売却に反対する共有者がいる場合、まずはその共有者に自分の持分を買い取ってもらえるか交渉するのが現実的な方法です。

特に自宅などで居住を続けたいと考えている共有者であれば、持分を購入して単独所有に切り替えたいと考えるケースもあります。

話し合いによって合意が得られれば、トラブルを避けてスムーズに共有関係を解消できます。

ただし、資金面の問題や感情的な対立があると成立しにくいのが難点です。

対処法② 第三者に持分を売却する

共有者間での合意が難しい場合は、自分の持分のみを第三者へ売却することも可能です。

共有不動産における各共有者は、自分の持分を自由に処分できる権利を持つため、他の共有者の同意は不要です。

ただし、第三者が持分だけを買うメリットは少ないため、売却価格は市場価格の3〜5割に下がるのが一般的です。

とはいえ、早期に現金化でき、共有関係から離脱できる有効な手段です。

対処法③ 土地を分筆して単独名義にして売却する

対象の不動産が土地で、物理的に分割可能な形状である場合には、土地を分筆して自分の単独名義部分を確保し、そこだけを売却するという方法もあります。

分筆とは、登記上の1筆の土地を複数に分けて登記する手続きのことです。分筆より共有状態を解消し、単独名義で売却が可能になります。

ただし、分筆には測量や許認可、費用がかかる上、建物付きの不動産では現実的でないこともあります。

対処法④ 共有物分割請求訴訟を起こす

話し合いによる解決が困難な場合、最終手段として「共有物分割請求訴訟」を家庭裁判所または地方裁判所に提起できます。

この訴訟を通じて、現物分割・代償分割・換価分割(競売)のいずれかの形で、裁判所が共有状態の解消を命じます。

特に不動産の性質上、分けることが難しい場合には、競売による売却となることが多く、結果的に資産価値が下がる可能性があるため慎重な判断が必要です。

【完全無料】共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義のまま不動産を所有し続けるリスク

共有名義のまま不動産を所有し続けるリスクとしては、以下のものがありますす。

- 共有者である限り税金や修繕費用の負担が発生する

- 相続の発生により、共有者が永遠に増え続ける

- 共有者間でトラブルになりやすい

リスク①: 共有者である限り税金や修繕費用の負担が発生する

共有名義で不動産を所有している限り、たとえ自分が住んでいなくても固定資産税や修繕費用などの維持費は持分割合に応じて負担義務があります。

共有者の中に支払いを拒否する人がいれば、トラブルに発展しやすく、自分の信用情報や資産状況にも影響を与える可能性があります。

使用していない不動産に対して継続的な費用負担が発生することは、大きなデメリットとなります。

リスク②: 相続の発生により、共有者が永遠に増え続ける

共有名義のまま放置していると、共有者の相続により権利者が世代を超えて増えていく可能性があります。

たとえば兄弟間の共有名義であっても、相続が起きるたびにその子や孫へと共有持分が分散し、関係者が10人以上になることも珍しくありません。

人数が増えることで意見調整が困難になり、売却や活用といった意思決定が事実上できなくなるおそれがあります。

リスク③: 共有者間でトラブルになりやすい

共有名義では、売却・建て替え・賃貸などの意思決定にすべての共有者の同意が必要になるため、1人でも反対すれば何も進まない状況に陥ります。

共有者の意見が対立すれば感情的な対立に発展しやすく、関係が悪化すると法的トラブルに発展するケースもあります。

また、他の共有者が勝手に持分を第三者へ売却してしまうと、知らない人と共有する状況になり、さらに複雑化します。

【完全無料】共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分の売却を検討すべきケース

共有持分の売却を検討すべき代表的なケースは、以下の通りです。

- 不動産を活用する予定がない

- 共有者間でトラブルになっている

- 共有者が不動産に住んでいる場合

当てはまる方は、共有持分の売却を検討しましょう。

ケース①:不動産を活用する予定がない

不動産を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税、場合によっては修繕費や管理費といった費用が発生します。

その不動産に住んでいたり、賃貸に出して収益を得ていたりするならまだしも、活用する予定が全くないのに、費用だけを負担し続けるのは大きなデメリットです。

このような場合は、持分を売却して現金化し、負担から解放されることを検討すべきでしょう。

ケース②:共有者間でトラブルになっている

「売却したい自分」と「住み続けたい他の共有者」など、共有者間での意見の対立は、精神的に大きなストレスとなります。

特に、相続が絡むと感情的なしこりが生まれ、話し合いが全く進まないケースも少なくありません。

関係性が悪化し、話し合いによる解決が見込めない場合は、ご自身の持分を売却して共有関係から抜け出すのが賢明です。

これにより、面倒な人間関係や将来起こりうるさらなるトラブルから解放されます。

ケース③:共有者が不動産に住んでいる場合

他の共有者が不動産に居住している場合、その共有者にとっては「売却=退去」を意味するため、売却に反対するのは当然のことです。

このような状況で無理に全体の売却話を進めようとすると、関係がこじれるだけでしょう。

ご自身の持分のみを売却すれば、他の共有者はそのまま住み続けることができます。

新たな持分権者(買主)が、住んでいる共有者に対して家賃相当額の支払いを求めることはありますが、ご自身が直接交渉するストレスからは解放されます。

共有持分のみを売却できた事例【センチュリー21中央プロパティー】

ここでは、実際に売却に反対する共有者がいたものの、共有持分専門の不動産仲介会社「センチュリー21中央プロパティー」のサポートにより、ご自身の持分のみを売却できた事例を2つご紹介します。

事例1. 【揉めて放置のパターン】反対する兄弟がいる空き家持分を1,800万円で買取

| 共有名義人 | 持分割合 | 買取価格 | 物件の所在地 |

| 4人 (兄弟姉妹) | 土地・建物 4分の1 | 1,800万円 | 神奈川県横浜市 |

背景・課題:

父親の相続後、兄弟姉妹4名で実家を共有名義で所有。お客様(長男様)は売却し資金を分けたいと考えましたが、他の共有者である弟が「将来的に自分が住むかもしれない」と明確に反対し、全体売却が不可能に。空き家状態が続き、建物の修繕費用や固定資産税の負担が不公平だと感じ、関係が悪化していました。

解決:

お客様の持分のみを1,800万円で即時買取。反対する弟様との交渉や、共有物全体の管理責任はすべて買取業者が引き受けたことで、お客様は弟様との関係を断ち切るとともに、高額な現金を手にすることができました。

【お客様の声】

「弟の反対でずっと実家の売却が進まず、諦めていました。費用だけがかさむ負の財産になっていくと心配でしたが、こちらの会社は弟に知られることなく、私の持分だけで1,800万円で買い取ってくれました。これほどスムーズに解決するなら、もっと早く相談すれば良かったです。」

事例2. 【住居利用中のパターン】元夫が反対する持分を650万円で売却

| 共有名義人 | 持分割合 | 買取価格 | 物件の所在地 |

| 2人 (元夫婦) | 土地・建物 2分の1 | 650万円 | 大阪府大阪市 |

背景・課題:

離婚後、元夫と元妻(お客様)で自宅を共有名義に。お客様は新たな生活のため売却を提案しましたが、元夫が「今は忙しい」と理由をつけて全体売却を拒否し続け、話し合いが長期化。お客様は早く現金化したい一方で、元夫と再度交渉する精神的な負担から解放されたいと強く願っていました。

解決:

お客様の持分2分の1を650万円で買取。全体売却に反対する元夫との交渉や権利調整はすべて買取業者に一任し、お客様は元夫と一切関わることなく持分を現金化。得られた資金で新居の敷金や家具の購入費用に充てることができました。

【お客様の声】

「元夫のせいで何年も売却できず、精神的に疲弊していました。こちらの会社は、元夫との交渉を一切しなくていい上に、650万円という妥当な金額で買い取ってくれたので、迷いが吹っ切れました。これでやっと、過去との縁を完全に切ることができ、スッキリしています。」

【完全無料】共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

売却に反対する共有者がいても、共有持分の売却はできる!

共有名義不動産の売却には共有者全員の同意が必要なため、反対する共有者がいる場合には売却できません。

しかし、共有持分のみであれば他共有者の同意なく売却可能です。

不動産を活用する予定がない場合や、共有者間でトラブルになっている場合などは、共有持分の売却を検討しましょう。

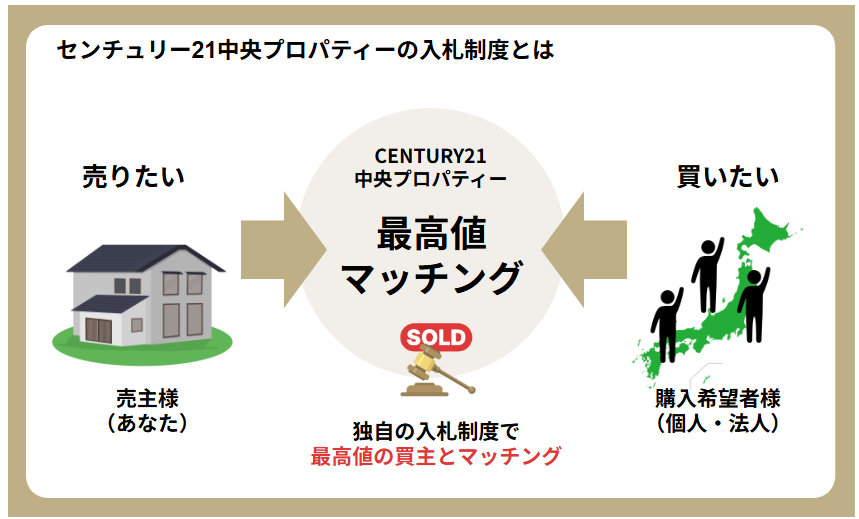

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。

共有持分の専門家のみが在籍しており、他の共有者との交渉をスムーズに代行可能。

共有持分に強い社内弁護士が常駐しているため、トラブル解決や売却のあらゆるフェーズにおいて、法的な課題をクリアしつつ、安全・確実にお手続を進めてまいります。

【完全無料】共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

さらに、センチュリー21グループが誇る広範な「買い手ネットワーク」と、独自の入札制度(オークション形式)により、可能な限り高値での購入希望者をマッチングいたします。

ご相談から売却に至るまで、諸費用は一切頂いておりませんので、共有持分のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【完全無料】共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

中央プロパティー代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士

都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。