共有名義不動産売却時の委任状とは?作成方法やルールを解説

目次

不動産を複数人の共有名義で所有している場合、売却手続きは複雑になりがちです。

共有者全員が売却に同意しているものの、「全員が契約の場に立ち会えない」というケースは少なくありません。

共有者が遠方に住んでいたり、仕事の都合がつかなかったりする場合、どうすればよいのでしょうか。

そんなときに必要となるのが「委任状」です。

この記事では、共有名義不動産を売却する際の委任状の役割や作成方法、注意点について詳しく解説します。

共有名義不動産の売却で委任状は必要?

共有名義の不動産を売却する際、共有者の誰かが代表となって手続きを行ったり、司法書士などに依頼して登記の手続きを行ったりしてもらう場合が多いでしょう。そのような場合、委任状を作成し、代理人を選任します。

ここでは、委任状とはなにか、共有名義の不動産売却で委任状を作成するケースや委任状は誰が作成するかについて解説します。

共有名義不動産の売却には、原則として共有者全員の立ち会いが必要

そもそも、共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が不可欠です。

そして、売買契約の締結や決済(残代金の受領と物件の引き渡し)といった重要な手続きには、原則として共有者全員が立ち会い、署名・捺印をする必要があります。

しかし、共有者が多かったり、それぞれが遠方に住んでいたりすると、全員のスケジュールを合わせて立ち会うのは現実的ではないでしょう。

このような問題を解決するために、委任状が利用されます。

そもそも「委任状」とは

委任状とは、特定の法律行為を、代理人に委任したことを証明するための書面です。

代理権委任状ともいいます。

不動産売却の場面では、「売買契約の締結」や「登記手続き」といった行為を、特定の代理人(他の共有者や司法書士など)に任せることを他の契約当事者や関係者に証明する役割を果たします。

委任状があれば、共有者全員がその場にいなくても、代表者(代理人)が手続きを進めることが可能になります。

代理人の種類は「法定代理人」と「任意代理人」の2種類

代理人の種類は、法定代理人と任意代理人の2種類です。法定代理人は未成年の親権者(民法第818条、第824条)や成年後見人(民法第843条、第859条)などが該当します。

法定代理人ではない代理人は、すべて任意代理人です。

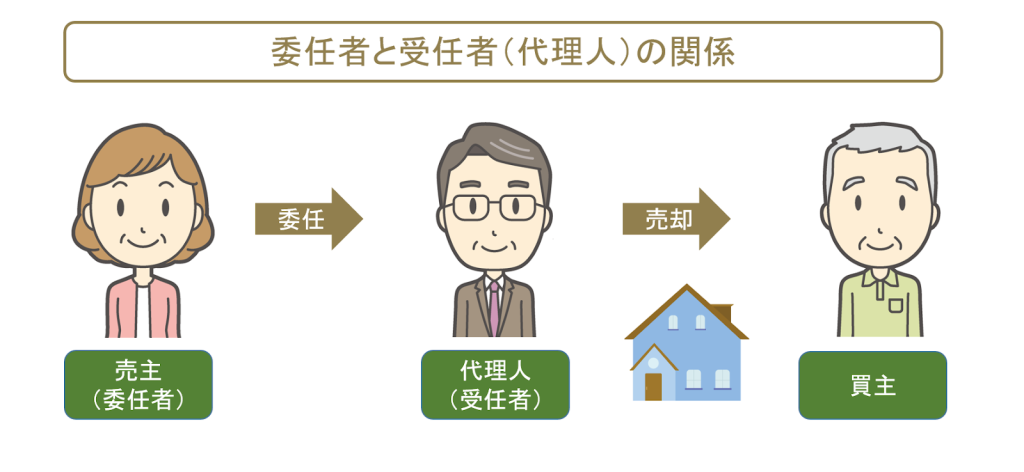

委任状を作成する本人を委任者、委任を受ける人を受任者といいます。受任者は委任状の作成者の代理人となる仕組みです。

委任者と受任者の関係は下図でも確認できます。

共有名義不動産の売却で委任状が必要なケース

共有名義不動産の売却で委任状が必要なケースは、主に以下の通りです。

- 共有者の中に遠隔地在住の方がいる

- 共有者のなかに高齢や病気などの理由で外出が難しい方がいる

- 共有者の仕事が多忙で、契約や決済のスケジュール調整が難しい

- 共有者が海外に在住している

これらのケースでは、代表者となる共有者や司法書士に手続きを委任することで、売却をスムーズに進められます。

共有名義不動産の売却時、委任状は誰が作成する?

委任状は、代理人に委任する意思を書面にまとめたものなので、通常は依頼する本人が作成し自署にて記名等を行う必要があります。

しかし、病気やけが、身体的な障害などにより自分で作成するのが難しい場合は、第三者に依頼し代筆などでの作成も認められています。

代筆で作成する場合は、依頼人が自署できない理由や作成した文書を依頼人に読み聞かせを行った旨の記載が必要です。

また、委任状に代筆者の住所・氏名の記入と押印、依頼人の押印も必要です。

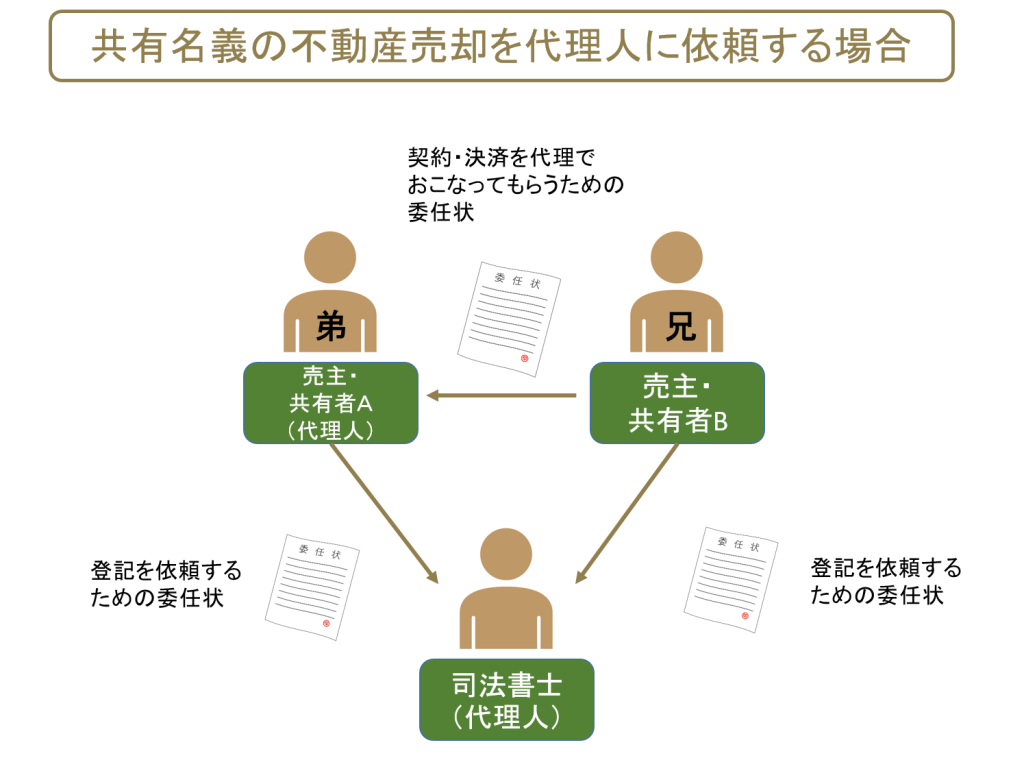

共有名義の不動産を売却する際に必要な委任状は2種類あるのも、注意しておきたい点です。

一つは「他の共有者に契約・決済を代理でおこなってもらうための委任状」と、もう一つが「司法書士に不動産の登記を依頼するための委任状」です。

売却の手続きに立ち会いできない共有者は、他の共有者などへの委任状と司法書士への委任状をそれぞれ提出する必要があります。

また登記の手続きを委任する司法書士には、基本的に一度は面会し事前の意思確認を受けなくてはなりません。

2種類の委任状の取扱いについては、下図でも確認できます。

※図の例では兄(共有者B)が弟(共有者A)に契約・決済を代理でおこなってもらい、同時に司法書士へ不動産の登記を依頼する場合とします。

共有名義不動産の売却で使う委任状の作成方法とルール

共有名義不動産の売却で使う委任状の作成方法とルールについて解説します。

委任状に規定の書式はないが、記載必須項目がある

不動産売却で用いる委任状には、法律で定められた決まった書式(フォーマット)はありません。

しかし、誰が、誰に、何を、どこまで委任するのかを明確にするための記載必須項目があります。

これらの項目が抜けていると、委任状として効力が認められず、手続きが進められなくなる恐れがあるため、正確に記載することが重要です。

一般的には不動産会社や司法書士が雛形を準備してくれますので、それに従って作成しましょう。

委任状に記載する内容

委任状には、主に以下の内容を記載します。

- 委任者の氏名・住所:印鑑証明書と同じ表記で記載し、実印で捺印します。

- 代理人の氏名・住所:手続きを委任される方(代表となる共有者など)の情報を正確に記載します。

- 委任年月日:委任状を作成した日付を記載します。

- 委任する権限の具体的な内容:「何を委任するのか」を具体的に記載する最も重要な項目です。例えば、「売買契約の締結に関する一切の権限」「所有権移転登記申請に関する一切の権限」のように、できるだけ具体的に記載します。

- 不動産の表示:対象となる不動産を特定するため、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通りに正確に記載します。(所在、地番、家屋番号など)

- 売買価格:売却金額を具体的に記載します。

- 手付金や残代金の受領に関する権限:売買代金を代理人が受領する権限を委任する場合は、その旨を明記します。

- 委任状の有効期限:必要に応じて設定します。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有名義不動産売却時の委任状作成に必要な書類

委任状を作成し、その効力を証明するためには、以下の書類が必要となります。

- 委任状(委任者が署名し、実印で捺印したもの)

- 委任者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

- 委任者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 対象不動産の登記済権利証または登記識別情報

これらの書類は、売買契約時や決済時に必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

委任状を作成するときの3つの注意点

委任状は代理人に大きな権限を与える重要な書類です。

安易に作成すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

委任状を作成する際は、以下の3点に注意しましょう。

- 委任する内容はできるだけ具体的に記載する

- 「以下余白」と記載し、追記・改ざんを防ぐ

- 安易に捨印(すていん)を押さない

注意点①:委任する内容はできるだけ具体的に記載する

委任する権限の内容は、「不動産売却に関する一切の権限」のように曖昧な書き方をするのは避けるべきです。

これは「白紙委任状」に近い状態となり、代理人が委任者の意図しない条件(例えば、想定より著しく低い価格)で売却してしまうリスクを生みます。

「売買価格〇〇〇万円以上での売買契約締結に関する権限」「手付金〇〇万円、残代金〇〇万円の受領に関する権限」のように、金額や権限の範囲をできるだけ具体的に、限定して記載することがトラブル防止の鍵となります。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

注意点②:「以下余白」と記載し、追記・改ざんを防ぐ

委任状の記載事項を書き終えたら、文章の最後に「以下余白」と一言書き加えるようにしましょう。

これは、後から第三者が不当な文言を追記したり、内容を改ざんしたりすることを防ぐための簡単な対策です。

特に、自分で委任状を作成する際には必ず実践してください。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

注意点③:安易に捨印(すていん)を押さない

捨印とは、書類の余白部分に事前に印鑑を押しておくことで、後から書類に誤記が見つかった場合に、その訂正印として使えるようにするものです。

手続きをスムーズに進めるための慣習ですが、安易に捨印を押すと、代理人が委任者の意図しない形で内容を訂正(改ざん)できてしまう危険性があります。

捨印を求められた場合は、何のための訂正に使うのかをしっかり確認し、信頼できる相手(司法書士など)にのみ、用途を限定して押すようにしましょう。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

委任状で売却できないケースと対処法

共有名義不動産を委任状で売却できないケースと、その対処法についてご紹介します。

売却できないケース:共有者が認知症などで意思能力がない場合

重要な点として、委任状は、委任者に十分な「意思能力」があることが大前提となります。

共有者の中に認知症や精神上の障害などにより、不動産を売却するという判断ができない方がいる場合、その方が作成した委任状は法的に無効です。

たとえ本人が署名・捺印したとしても、後から他の親族などによって契約の無効を主張され、大きなトラブルに発展する可能性があります。

対処法:成年後見制度の活用を検討する

共有者に意思能力がない場合は、委任状で手続きを進めることはできません。

このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、本人の代理人として財産管理や契約行為を行うことができます。

ただし、居住用不動産を売却する際には、別途家庭裁判所の許可が必要になるなど、手続きは複雑で時間もかかります。

早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

共有名義不動産の売却手続きの流れ

委任状を利用して共有名義不動産を売却する場合の、一般的な手続きの流れは以下の通りです。

- 共有者と持分を確定する

- 共有者全員から売却の合意を得る

- 代表者を決め、他の共有者から委任状を取得する

- 不動産仲介会社を選び売却手続きを進める

- 売買契約を締結する

- 決済・登記をおこなう

Step1. 共有者と持分を確定する

まずは、法務局で不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、現在の共有者は誰で、それぞれの持分割合はどのくらいか」を正確に確認します。

相続が重なっている場合など、認識していた共有者と実際の登記名義人が異なるケースもあるため、必ず最新の情報で確認しましょう。

Step2. 共有者全員から売却の合意を得る

次に、共有者全員に対して不動産を売却したい旨を伝え、全員から売却の合意を取り付けます。

売却価格やスケジュール、諸費用の負担割合など、具体的な条件についてもこの段階でしっかりと話し合い、合意しておくことが後のトラブルを防ぎます。

Step3. 代表者を決め、他の共有者から委任状を取得する

共有者の中から、売却手続きの窓口となる代表者(代理人)を決めます。

そして、手続きに立ち会えない他の共有者から、代表者宛の委任状と必要な書類(印鑑証明書など)を取得します。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

Step4. 不動産仲介会社を選び売却手続きを進める

代表者が窓口となり、不動産仲介会社を選定し、査定を依頼します。

共有名義不動産の売却実績が豊富な会社を選ぶと、手続きがスムーズに進むでしょう。

媒介契約を締結し、売却活動を開始します。

【ご相談・売却実績4万件以上!】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

Step5. 売買契約を締結する

購入希望者が見つかったら、売買条件を交渉し、合意に至れば売買契約を締結します。

当日は、代表者が代理人として契約書に署名・捺印します。

その際、他の共有者から預かった委任状と印鑑証明書を提示します。

Step6. 決済・登記をおこなう

契約後、買主のローン審査などが完了したら、決済(残代金の受領と物件の引き渡し)を行います。

決済の場には司法書士も同席し、買主への所有権移転登記の手続きが行われます。

この登記手続きにも、委任状が必要となります。

共有名義不動産の売却後に行うこと

不動産の売却が無事に完了しても、手続きは終わりではありません。

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年に確定申告を行い、所得税・住民税を納める必要があります。

確定申告は、共有者それぞれが、自身の持分に応じた譲渡所得を計算して行う必要があります。

申告を忘れると、ペナルティが課される場合があるため注意しましょう。

まとめ

共有名義の不動産売却では、主に以下のケースで委任状の作成が必要です。

- 売却手続きへの立ち合いが難しい場合など、他の共有者に手続きの代行を依頼

- 司法書士等へ登記の手続きを依頼

委任状には定められた書式はなく、必要な情報が記載されていれば有効です。

また、共有名義の不動産売却には専門知識が必要なため、共有名義不動産の取り扱い実績が豊富な不動産会社を選びましょう。

センチュリー21中央プロパティーは、共有名義不動産を専門に扱う不動産仲介会社です。

これまでに延べ4万件以上の共有持分トラブル解決・売却を成功に導いてまいりました。

共有持分の専門家のみが在籍しており、共有者の間で意見がまとまらない場合も適切なアドバイスが可能です。

また、共有持分に強い社内弁護士が常駐しており、複雑な手続きも確実・安全に進められる点も大きな強みとなっております。

ご相談から売却まで、諸費用は一切頂いておりませんので、共有名義不動産のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。