共有持分の放棄は早い者勝ち?民法に基づく手続きや費用、注意点を解説

目次

「いらない土地の共有持分を放棄して、手放したい」

「他の共有者と関わりたくないので、共有関係から抜け出したい」

このようにお考えではないでしょうか。

共有持分の放棄は、民法第255条で認められた正当な権利であり、不要な不動産の持分を手放すための有効な手段の一つです。

しかし、「放棄」という言葉のイメージとは裏腹に、単に「いらない」と宣言するだけで終わるものではありません。

法的に有効な放棄とするためには、登記手続きや費用の負担が必要となります。

この記事では、民法に基づく共有持分放棄の仕組みや、具体的な手続きの流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

放棄以外の解決策として有効な「持分売却」についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

民法第255条における「共有持分の放棄」とは?

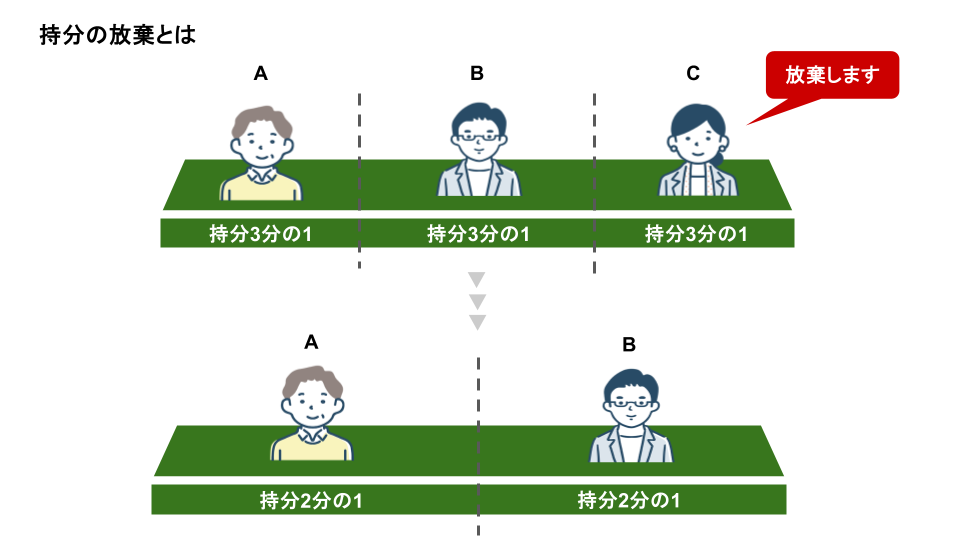

共有持分の放棄とは、共有名義となっている不動産の自分の持分(権利)を放棄し、手放すことを指します。

これは、複雑な共有名義状態を解消するための方法の一つです。

放棄された共有持分は、他の共有者にそれぞれの持分割合に応じて帰属することになります。

これは民法第255条で以下のように明確に定められています。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

つまり、あなたが共有持分を放棄すると、その持分は「国」ではなく「他の共有者」のものになります。

民法の規定により、あなたの持分が他の共有者に移転し、彼らの持分が増加する仕組みになっているのです。

ただし、口頭で「放棄します」と伝えただけでは、第三者(法務局や税務署など)に対して権利の移動を主張できません。

完全に共有関係から離脱するためには、「持分移転登記」という手続きを完了させる必要があります。

例えば、A・B・Cの3人が3分の1ずつ不動産を共有している状態でAが持分を放棄すると、Aの持分はBとCに渡り、BとCの持分はそれぞれ2分の1ずつになります。

共有持分の放棄を検討すべきケース

共有持分の放棄を検討すべきケースは、主に以下の通りです。

- 他の共有者と意見が割れ、話し合いが進まない

- 他の共有者と疎遠で連絡を取りたくない

- 他の共有者から「放棄してほしい」と言われている

- 遠方の不動産のため、管理や活用ができない

- 固定資産税や管理費を負担したくない

持分放棄の理由の多くは、「面倒なことに巻き込まれたくない」や「トラブルの火種を子どもにまで相続させたくない」という点です。

中には、トラブルを避けるために、納得できないまま渋々放棄を決断した方もいらっしゃいます。

共有持分の放棄でお困りの場合は、放棄以外の選択肢がないかも含めて、一度専門家に意見を求めてみることをおすすめします。

ケースによっては、放棄以外の手段で問題解決できることもあります。

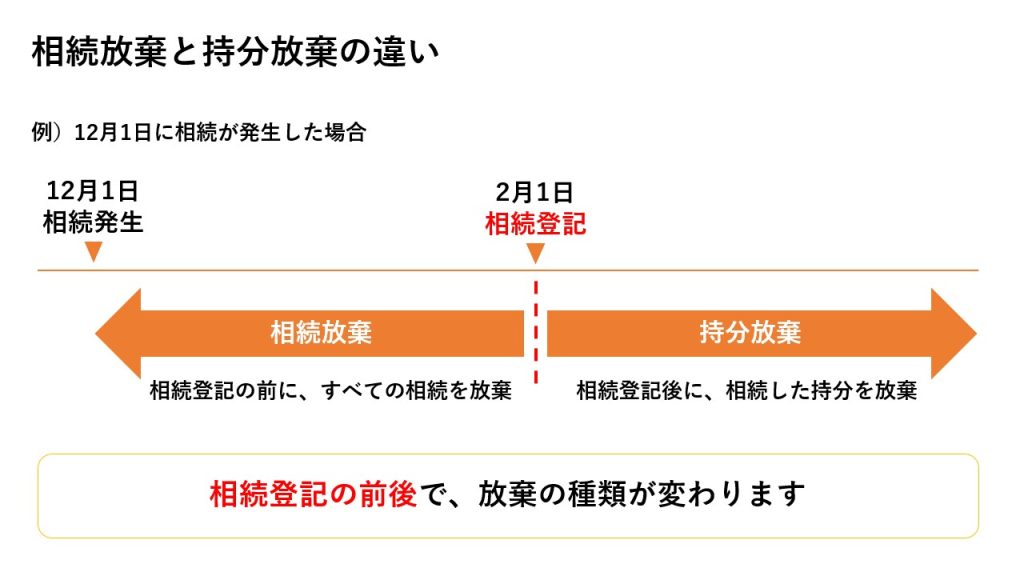

民法上の「相続放棄」と「共有持分放棄」の違い

共有持分の放棄と似た言葉に「相続放棄」がありますが、これらは民法上の扱いが全く異なる制度です。

相続放棄は、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない手続きです。

一方、共有持分放棄は、多くの財産の中から特定の不動産の共有持分だけを手放す手続きです。

| 共有持分放棄 | 相続放棄 | |

| 対象となる財産 | 特定の不動産の共有持分のみ | すべての遺産(預貯金、借金など全て) |

| 手続きのタイミング | いつでも可能 | 相続開始を知った時から3ヶ月以内 |

| 手続き先 | 法務局(登記) | 家庭裁判所 |

| 効果 | 他の共有者に持分が帰属 | 初めから相続人ではなかったことになる |

まず、相続が発生した際には、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を相続人へ変更する相続登記の手続きが必要です。

この相続登記の前後で、放棄の種類が変わてきます。

相続登記の前であれば相続放棄、後であれば持分放棄になります。

また、相続放棄は、亡くなった方の残したすべての遺産を放棄することで、放棄した者は最初から相続人ではなかったことになります。

一方、共有持分の放棄は、すでに自分が相続した不動産の持分(所有権)を放棄することを指します。

この記事では、相続登記が完了した後の「共有持分の放棄」について詳しく解説していきます。

共有持分の放棄は早い者勝ち?民法における「帰属」の仕組み

他の共有者全員が共有持分を放棄し、自身が最後の一人になってしまった場合は、放棄ができなくなる可能性があることから、共有持分の放棄は早い者勝ちと言われています。

共有持分の放棄は、放棄の意思表示を示した後、持分放棄の登記申請を行うことで成立します。

放棄した持分は民法第255条に基づき他の共有者に帰属するため、他の共有者が次々に持分を放棄し、自身が最後の一人になってしまった場合、自身が「単独所有権」を持っていることになります。

単独所有者は放棄の登記をすることができません。

※単独所有権とは、一個人が単独で持つ不動産の所有権のことです。

最後の一人になってしまった場合は、共有持分の売却や贈与など、別の手段を考えましょう。

共有持分を放棄するメリット

共有持分の放棄には、金銭的な利益はありませんが、以下のようなメリットがあります。

- 特定の財産のみ手放せる

- 他の共有者と関係性が悪い場合でも手続きを進めやすい

- 好きなタイミングで放棄できる

- 比較的簡単な手続きで共有関係から抜け出せる

メリット①:特定の財産のみ手放せる

前述の通り、相続放棄とは違い、不要な不動産の共有持分だけを手放せるのが大きなメリットです。

預貯金や他の優良な不動産など、必要な財産は手元に残しつつ、問題のある不動産との関係だけを断ち切ることができます。

メリット②:他の共有者と関係性が悪い場合でも手続きを進めやすい

共有持分の放棄は、自分の意思だけで行うことができる単独行為です。

売却のように他の共有者の同意を得る必要はありません。

そのため、他の共有者と疎遠であったり、関係性が悪く話し合いが困難であったりする場合でも、手続きを進めることが可能です。

(ただし、後述する登記手続きには他の共有者の協力が必要です。)

メリット③:好きなタイミングで放棄できる

相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳しい期間制限があります。

しかし、共有持分放棄にはそのような期間制限はありません。

不動産の共有者であり続ける限り、いつでも好きなタイミングで放棄を検討できます。

メリット④:比較的簡単な手続きで共有関係から抜け出せる

共有関係を解消する方法には、共有物分割請求訴訟など、時間も費用もかかる複雑な手続きもあります。

それに比べ、共有持分放棄は意思表示と登記手続きで完了するため、比較的簡単に共有関係から抜け出すことができます。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有持分を放棄するデメリットと注意点

共有持分の放棄には、以下のようなデメリット・注意点が存在します。

- 【権利・手続き】他の共有者の協力がないと登記できない

- 【権利・手続き】最後の一人になると持分放棄はできない

- 【権利・手続き】他の共有者に先に放棄されると持分を引き受けることになる

- 【金銭・税金】持分を現金化できない

- 【金銭・税金】放棄した年の固定資産税は全額負担する必要がある。

- 【金銭・税金】他の共有者には贈与税が課税される

- 【人間関係】他の共有者に不満を持たれる可能性がある

【社内弁護士が常駐】共有不動産のトラブル解決はお任せください! ≫

デメリット①:【権利・手続き】他の共有者の協力がないと登記できない

意思表示自体は単独でできますが、法務局で行う「所有権移転登記」は、権利を渡す人(放棄する人)と権利をもらう人(他の共有者)が共同で申請するのが原則です。

もし他の共有者が登記手続きに協力してくれない場合、民法に基づく「登記引取請求訴訟」という裁判手続きが必要になり、余計な手間と費用が掛かってしまいます(後述します)。

デメリット②:【権利・手続き】最後の一人になると持分放棄はできない

「早い者勝ち」の項目で解説した通り、自分が最後の共有者(単独所有者)になった場合、持分を放棄することはできません。

不要な不動産の所有権が最終的に自分に集中してしまい、管理責任や固定資産税の負担から逃れられなくなるリスクがあります。

デメリット③:【権利・手続き】他の共有者に先に放棄されると持分を引き受けることになる

これも「早い者勝ち」に関連しますが、他の共有者が先に持分を放棄すると、その持分は自分のところに渡ってきます。

これにより、自身の持分割合が増え、不動産に対する責任も重くなってしまいます。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

デメリット④:【金銭・税金】持分を現金化できない

最大のデメリットは、持分を放棄しても1円にもならないことです。

本来、不動産の持分は財産的価値のある権利です。

放棄をすれば、その権利を無償で手放すことになり、現金化の機会を失ってしまいます。

デメリット⑤:【金銭・税金】放棄した年の固定資産税は全額負担する必要がある

年の途中で持分を放棄しても、その年の固定資産税の納税義務はなくなりません。

なぜなら、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して課税されるからです。

例えば、2月1日に持分を放棄しても、その年の固定資産税の納税通知書は自分宛に届き、全額を支払う義務があります。

デメリット⑥:【金銭・税金】他の共有者には贈与税が課税される

あなたが持分を放棄することで、他の共有者は無償であなたの持分を取得します。

これは、税法上「贈与があった」とみなされる、いわゆる「みなし贈与」に該当します。

そのため、持分を取得した他の共有者には、取得した持分の評価額に応じて贈与税が課税される可能性があります。

このことが原因で、他の共有者が協力を拒み、トラブルに発展するケースも少なくありません。

デメリット⑦:【人間関係】他の共有者に不満を持たれる可能性がある

前述の贈与税の問題や、不動産の管理責任が重くなることから、他の共有者から不満を持たれる可能性があります。

「一方的に権利を放棄して責任を押し付けてきた」と受け取られ、親族間などの人間関係が悪化する恐れがあります。

放棄する前に持分の売却も検討すべき

これまで見てきたように、共有持分の放棄はデメリットが多く、特にお金に関するメリットは一切ありません。

そこで、放棄を考える前に、ぜひ検討していただきたいのが「共有持分の売却」です。

共有持分の売却には、以下のようなメリットがあります。

- 現金化できる

放棄では0円ですが、売却すれば持分を現金化できます。固定資産税の支払いや次の資産の購入資金に充てることも可能です。

- 専門業者なら他の共有者の同意は不要

不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしで売却できます。

- トラブルのリスクなくスピーディーに手放せる

共有持分を専門に扱う仲介業者に依頼すれば、他の共有者との交渉も不要で、短期間かつ高額で現金化できる場合もあります。面倒な手続きや人間関係のストレスから解放されます。

「どうせ売れないだろう」と諦める前に、まずはご自身の持分にどれくらいの価値があるか知ることから始めてみませんか?

共有持分を放棄する具体的な流れ

共有持分の放棄は、以下の手順で行います。

- 他の共有者へ放棄の意思表示をする

- 持分放棄の登記手続きをする

- 登記識別情報通知書(権利証)を受け取る

Step1:他の共有者へ放棄の意思表示をする

まずは、他の共有者全員に対して「共有持分を放棄します」という意思表示を行います。

口頭でも有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、「いつ」「誰が」「どの不動産の持分を放棄したか」を明確にした書面を作成し、内容証明郵便で送付するのが最も確実です。

Step2:共有持分移転登記を申請する

意思表示だけでは、第三者に対して自分が権利を放棄したことを主張できません。

法務局で所有権移転登記を行うことで、正式に権利が移転します。

登記申請に必要な書類

登記申請には、主に以下の書類が必要です。

事案によって異なる場合があるため、事前に法務局や専門家にご確認ください。

放棄する人が準備するもの

- 登記申請書

- 登記識別情報通知書(または登記済権利証)

- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

- 住民票

- 固定資産評価証明書

- 実印

他の共有者に準備してもらうもの

- 住民票

- 認印(または実印)

登記申請書の作成と提出

必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出します。

申請は窓口持参のほか、郵送やオンラインでも可能です。

Step3:登記識別情報通知書(権利証)を受け取る

登記が完了すると、新たに持分を取得した共有者に対して、新しい登記識別情報通知書(かつての権利証にあたるもの)が発行されます。

これで一連の手続きは完了です。

共有持分放棄にかかる費用の内訳

共有持分の放棄には、以下の費用がかかります。

- 登録免許税

- 司法書士への報酬

- 必要書類の取得費用

費用①:登録免許税

登記手続きの際に、国に納める税金です。

登録免許税の額は、「不動産の固定資産税評価額 × 持分割合 × 1000分の20(2%)」で計算されます。

例えば、評価額3,000万円の不動産の3分の1の持分を放棄する場合、3,000万円 × 1/3 × 2% = 20万円の登録免許税がかかります。

費用②:司法書士への報酬

登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬が必要です。

報酬額は事務所や事案の難易度によって異なりますが、一般的に5万円~15万円程度が相場です。

費用③:必要書類の取得費用

印鑑証明書や住民票、固定資産評価証明書などの発行手数料がかかります。

合計で数千円程度です。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

登記手続きに協力してもらえない場合の対処法:「登記引取請求訴訟」

他の共有者が登記手続きに協力してくれない場合、どうすればよいのでしょうか。

その場合の最終手段が、民法上の権利に基づく「登記引取請求訴訟」です。

登記引取請求訴訟とは?

登記引取請求訴訟とは、登記手続きに協力しない共有者に対し、登記手続きに応じるよう裁判所に求める訴訟です。

この訴訟で勝訴すれば、判決書を登記申請書に添付することで、他の共有者の協力なしに単独で登記手続きを進めることができます。

初回面談時から社内弁護士が同席で安心!共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

登記引取請求訴訟の流れ

登記引取請求訴訟は、一般的に以下の手順で行います。

- 訴状の作成・提出

- 裁判所からの呼出状の送達

- 口頭弁論(裁判)

- 判決

- 単独での登記申請

登記引取請求訴訟に必要な書類

登記引取請求訴訟を起こす際には、主に以下の書類が必要となります。

- 訴状

- 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

- 固定資産評価証明書

- 当事者の住民票または戸籍の附票

- 証拠書類(内容証明郵便など)

登記引取請求訴訟にかかる費用

登記引取請求訴訟には、裁判所に納める印紙代や郵便切手代、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。

費用倒れになる可能性もあるため、訴訟を起こす前には専門家と十分に相談することが重要です。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分トラブルの無料相談はこちら ≫

まとめ

共有持分の放棄は、他の共有者との関係性や、ご自身の状況によって、最適な選択肢となる場合があります。

しかし、一度放棄すると権利を元に戻すことはできないため、慎重な検討が必要です。

また、「早い者勝ち」の側面があるため、状況によっては早めの判断が求められます。

共有名義不動産の活用や処分、共有者とのトラブルに悩まれている方は、ぜひ専門家へご相談ください。

共有名義不動産を専門に扱う不動産会社や弁護士、司法書士など、お客様の状況をお聞かせいただき、最適な問題解決の方法を提案いたします。

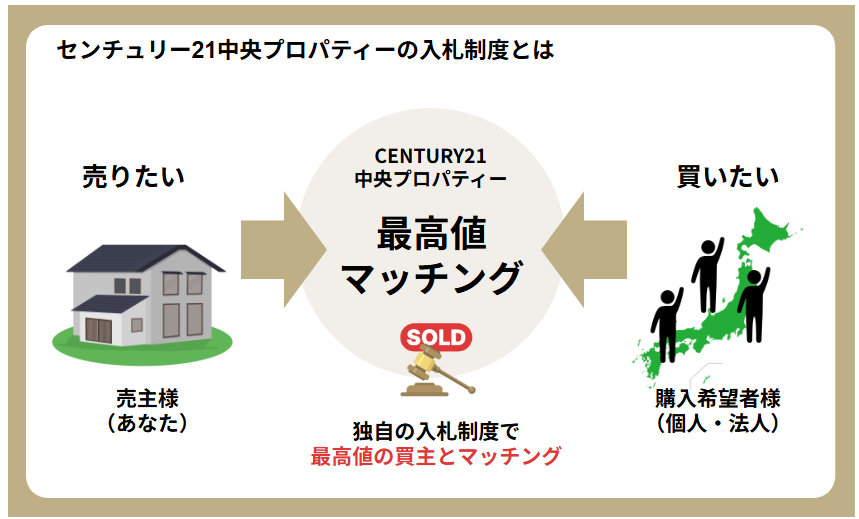

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。

他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。

一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。

初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

共有持分の放棄に関してよくある質問

共有持分の放棄に関して、よくある質問とその回答をいくつかご紹介します。

Q1.民法上、単独で放棄の意思表示をすれば手続きは終わりますか?

A.いいえ。意思表示だけでは不十分です。

民法第177条により、不動産に関する権利の得喪変更は、登記をしなければ第三者に対抗できません。

つまり、法務局で「持分移転登記」を完了させるまでが、法的な放棄の手続きとなります。

Q2.共有持分を放棄した場合、贈与税などの税金はかかりますか?

A.はい。持分を取得した他の共有者に贈与税がかかる可能性があります。

無償で持分を受け取ることは、経済的な利益を受けること(みなし贈与)になるためです。

また、放棄する側にも登録免許税などの費用が発生します。

Q3.他の共有者が行方不明でも、民法の規定に基づいて放棄できますか?

A.はい。可能です。

ただし、行方不明の共有者との共同登記申請ができないため、裁判手続き(登記引取請求訴訟など)が必要になるケースが一般的です。

また、不在者財産管理人の選任などが必要になる場合もあります。

農地の場合も同様に共有持分の放棄は可能ですか?

A.はい。可能ですが、農地法の許可が必要になる場合があります。

農地の場合、農地法の許可が必要になることがあります。

通常の山林や宅地とは異なり、農業委員会への届出や許可が必要となるケースがあるため、事前に専門家への確認が必要です。

【仲介手数料0円】共有持分の高額売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。