共有持分とは?メリットやデメリット、売却・放棄の方法と注意点

目次

一つの不動産を複数人で所有する「共有持分」。夫婦での住宅購入や相続などで、誰もが直面する可能性のある所有形態です。

「共有持分」と聞くと、言葉は知っていても、その具体的な意味や、どのような権利があるのか、どのような場合に問題が生じるのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。

本記事では、この共有持分について、その基礎知識から、複数人で不動産を所有するメリットとデメリット、実際に起こりうるトラブル事例までを詳しく解説します。

共有持分とは?

共有持分(きょうゆうもちぶん)とは、一つの不動産を複数人で所有している場合の、それぞれの所有者が持つ「権利の割合」のことです。

そして、不動産を複数人で所有している状態を「共有」、所有者一人ひとりを「共有者」と呼びます。

共有持分が発生する主な原因

共有状態が発生する主な原因は、以下の3つです。

- 共同での不動産購入

夫婦でマイホームを購入したり、親子で二世帯住宅を建てたりする際に、それぞれが資金を出し合うと共有状態になります。 - 相続

遺言書がなく、法定相続人が複数いる場合に遺産分割協議で不動産を共有名義で相続すると発生します。

特に多いのがこのケースです。 - 共同出資

親族や知人と共同で出資して、投資用のアパートやマンションを購入した場合も共有状態となります。

共有持分割合の決め方

共有持分割合は、共有状態になった原因によって決め方が異なります。

| 持分割合の決め方 | |

| 共同での不動産購入 | 不動産の購入時に支払った金額の割合で決まります。 |

| 相続 | 原則として法定相続分に従いますが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議で自由に決められます。 |

| 共同出資 | 原則として、それぞれの出資額の割合に応じて決めます。 |

出資額と異なる割合で持分を登記すると、差額分が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。

共有者が持っている権利

共有状態の不動産に対して、各共有者が持っている権利は以下の4つです。

- 保存行為(単独で可能)

- 管理行為(持分割合の過半数の同意が必要)

- 変更・処分行為(共有者全員の同意が必要)

- 自己の持分のみの売却や担保設定

共有者の権利①:保存行為(単独で可能)

保存行為とは、不動産の現状を維持するための行為です。

他の共有者の同意は不要で、各共有者が単独で行えます。

【具体例】

- 建物の小規模な修繕(雨漏りの修理など)

- 不法占有者に対する妨害排除請求

- 権限で登記された名義の抹消登記手続き

共有者の権利②:管理行為(持分割合の過半数の同意が必要)

管理行為とは、不動産を利用したり、改良したりする行為です。

各共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意があれば行えます。

共有者の頭数ではなく、持分割合での過半数である点に注意が必要です。

【具体例】

- 不動産を第三者に賃貸する契約の締結・解除

- 賃料の決定や変更

- 大規模修繕ではないリフォーム

共有者の権利③:変更・処分行為(共有者全員の同意が必要)

変更・処分行為とは、不動産の物理的な形状や性質を大きく変えたり、法律的に処分したりする行為です。

影響が大きいため、共有者全員の同意がなければ行えません。

【具体例】

- 不動産全体の売却

- 建物の増改築や取り壊し

- 土地の売却(分筆して売る場合も含む)

- 不動産全体を担保に入れる抵当権の設定

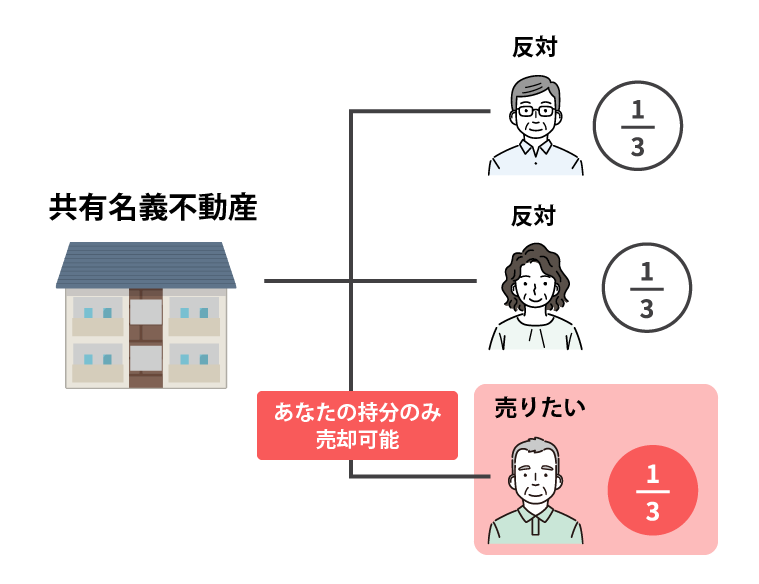

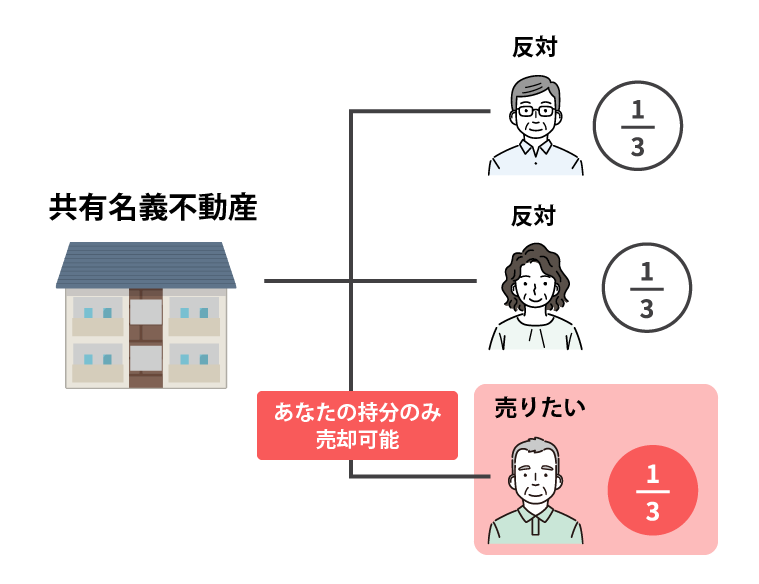

共有者の権利④:自己の持分のみの売却や担保設定

不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分自身が持つ「共有持分」だけを売却したり、担保に入れたりすることは、他の共有者の同意なく自由に行えます。

「自分の持分だけでも売却したい」とお考えなら、まずは当社にご相談ください。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分のメリット

共有持分のメリットは、以下の3つです。

- ローンが組みやすくなる

- 相続税の節税になる

- 税金の控除が受けられる

メリット①:ローンが組みやすくなる

夫婦や親子で収入を合算してペアローンを組むことで、一人でローンを組むよりも借入可能額を増やせます。

高額な物件でも購入しやすくなる点はメリットと言えるでしょう。

メリット②:相続税の節税になる

共有持分のみの不動産は、権利関係が複雑なため買い手がつきにくく、不動産全体の売却に比べて評価額が低くなる傾向があります。

そのため、相続税や贈与税を計算する際の評価額が抑えられ、結果的に税金の負担を軽減できる可能性があります。

メリット③:税金の控除が受けられる

不動産を売却した際の利益(譲渡所得)には、マイホームの場合、最高3,000万円の特別控除が適用されます。

共有名義の場合、共有者一人ひとりがこの控除を利用できるため、例えば夫婦2人の共有なら最大で6,000万円まで控除が受けられます。

また、住宅ローン控除も各共有者がそれぞれ利用可能です。

共有持分のデメリット(問題点)

共有持分のデメリットは以下の通りです。

- 不動産の活用・売却が自由にできない

- 相続発生で権利関係がさらに複雑化する

デメリット①:不動産の活用・売却が自由にできない

最大のデメリットは、不動産全体を売却したり、大規模なリフォームや建て替えをしたりする場合に、共有者全員の同意が必要になることです。

共有者の中に一人でも反対する人がいれば、その不動産を自由に活用・処分することはできません。

これが後述するトラブルの最大の火種となります。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

デメリット②:相続発生で権利関係がさらに複雑化する

共有者の一人が亡くなると、その持分は相続の対象となります。

相続人が複数いる場合、持分がさらに細分化され、面識のない親族などが新たな共有者として加わる可能性があります。

このように、相続を繰り返すうちに「ねずみ算式」に共有者が増え、権利関係がますます複雑化していくリスクがあります。

共有持分でよくあるトラブル

共有名義の不動産は、ローンが組みやすいなどのメリットがある一方で、人間関係が絡みやすく、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。

特に、時間が経つほど権利関係が複雑になり、問題が顕在化しやすくなります。

共有持分によって起こりうる代表的なトラブルは、以下の通りです。

- 共有者の一人が独占して使用している

- 不動産の活用・売却における意見の対立

- 共有物分割請求による紛争

- 私道共有持分に関するトラブル

トラブル①:共有者の一人が独占して使用している

共有不動産は、共有者全員が使う権利を持っています。

しかし、他の共有者に無断で住み続けたり、家賃を支払わずに占有したりするケースがあります。

これは他の共有者の権利を侵害する行為にあたり、不当利得返還請求や損害賠償請求の対象となる可能性があります。

このような状況を避けるためには、使用方法や費用の負担について事前に明確なルールを取り決めておくことが重要です。

トラブル②:不動産の活用・売却における意見の対立

共有不動産の利用方法(賃貸、売却、大規模な修繕など)を決めるには、原則として共有持分の過半数、または共有者全員の同意が必要です。

例えば、一人が賃貸に出したいのに、他の共有者が反対すると、計画は進みません。

特に、不動産全体の売却や大規模な変更には全員の同意が不可欠なため、一人でも反対者がいると実現できません。

意見が対立すると、不動産が有効活用されず、最終的には関係悪化や損害賠償問題に発展することもあります。

トラブル③:共有物分割請求による紛争

話し合いで解決できない場合、共有者の一人が裁判所に「共有物分割請求訴訟」を起こすことがあります。

これは共有関係を解消するための法的な手続きですが、最終的に不動産が競売にかけられ、市場価格より安く売却されてしまうリスクもあります。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

トラブル④:私道共有持分に関するトラブル

自宅の前の道路が近隣住民との共有名義(私道)になっているケースです。

道路の修繕費用の負担を巡って揉めたり、通行を妨害されたりといったトラブルが発生することがあります。

共有状態を解消する3つの方法

複雑でトラブルの多い共有状態は、主に以下の3つの方法で解消できます。

- 共有物分割を行う

- 自分の共有持分を売却する

- 自分の共有持分を放棄する

方法①:共有物分割を行う

共有物分割とは、共有者全員で話し合い、共有状態そのものを解消する方法です。

協議がまとまらない場合は、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起します。

共有物の具体的な分割方法は、以下の通りです。

- 現物分割

- 代償分割(全面的価格賠償)

- 換価分割(競売)

分割方法1:現物分割

土地を共有している場合に、持分割合に応じて土地を物理的に分ける(分筆する)方法です。

ただし、建物が建っている場合や、分け方によって土地の価値が著しく下がる場合には採用できません。

分割方法2:代償分割(全面的価格賠償)

共有者の一人が不動産全体を取得し、他の共有者に対してその持分相当額の金銭(代償金)を支払う方法です。

不動産を残したい共有者と、現金が欲しい共有者がいる場合に有効な手段です。

分割方法3:換価分割(競売)

不動産全体を売却して、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。

共有者間の話し合いで売却(任意売却)するのが一般的ですが、訴訟になった場合は、裁判所の命令で競売にかけられることがあります。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

方法②:自分の共有持分を売却する

不動産全体の売却が難しくても、自分の持分だけなら他の共有者の同意なく売却できます。

自分の共有持分を売却する際の、具体的な方法は以下の通りです。

- 他の共有者に自分の持分を売却する

- 買取業者に共有持分の買取を依頼する

- 仲介業者を経由して持分を売却する

売却方法1:他の共有者に自分の持分を売却する

他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう方法です。

スムーズに進めば、権利関係がシンプルになり、お互いにとってメリットのある解決策となり得ます。

売却方法2:買取業者に共有持分の買取を依頼する

他の共有者との交渉が難しい場合や、とにかく早く現金化したい場合には、共有持分を専門に扱う不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。

数日から1ヶ月程度で売却できるスピード感がメリットですが、ビジネスモデル上、買取業者はできるだけ安く仕入れて利益を出すことを目的としています。

そのため、高く売りたい売主様とは利益が相反する関係にあり、売却価格は市場価格よりも低くなる傾向がある点には注意が必要です。

価格よりも、とにかく早く手間なく売却したい方向けの方法と言えるでしょう。

売却方法3:仲介業者を経由して持分を売却する

不動産仲介会社に依頼して、あなたの持分を購入してくれる買主を探してもらう方法です。

買取業者とは異なり、仲介会社は「できるだけ高く売りたい」売主様の味方です。

売却価格に応じて仲介手数料が決まるため、売主様と目的が一致しており、市場価格に近い、より高い価格での売却を目指します。

一般的な不動産会社では共有持分の取り扱いは難しいですが、共有不動産を専門とする仲介会社であれば、独自の販売網やノウハウを活かし、複数の購入希望者を見つけ出すことも可能です。

複数の選択肢の中から最も良い条件を提示してくれた相手を選ぶことができるため、納得のいく売却が期待できます。

当社センチュリー21中央プロパティーも、共有持分専門の不動産仲介会社として、トラブルのない高額売却をサポートさせていただきます。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

方法③:自分の共有持分を放棄する

売却も難しい場合の最終手段として、自分の持分を放棄する方法があります。

共有持分の放棄とは

共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属します。

他の共有者が全員放棄した場合は、最終的に国庫に帰属します。

ただし、登記手続きには他の共有者の協力が必要です。

共有持分を放棄するために必要な手続き

持分を放棄する意思表示をし、他の共有者と共同で所有権移転登記の手続きを行います。

協力が得られない場合は、裁判手続きが必要になることもあります。

共有持分を放棄する際の注意点

持分を放棄しても、固定資産税の支払義務や、不動産を管理する責任からは逃れられません。

また、他の共有者への贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性もあります。

安易な持分放棄はリスクが高いため、実行する前に必ず専門家へご相談ください。

まとめ:共有持分のお悩みなら専門家へ相談を

今回は共有持分について解説しました。

不動産を共有名義で所有することは、リスクが多く共有者同士のトラブルの火種になりかねません。

早めに共有状態を解消するためには、共有名義不動産の専門家に助言を求めると良いでしょう。

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。

一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。

初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

共有持分に関してよくある質問

共有持分に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。

Q1.共有者が認知症になった場合の対処法は?

A.共有者が認知症などで意思能力がないと判断された場合、その人は契約などの法律行為ができなくなります。

そのため、不動産全体の売却などはできません。

この場合、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

成年後見人が本人に代わって、財産管理や契約行為を行います。

Q2.共有者間で離婚した場合、持分はどうなりますか?

A.夫婦の協力によって得た共有名義の不動産は「財産分与」の対象となります。

話し合いで、どちらかが一方の持分を買い取って単独名義にするか、不動産全体を売却して代金を分けるのが一般的です。

住宅ローンが残っている場合は、金融機関との協議も必要になります。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

中央プロパティー代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士

都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。