共有持分譲渡の4つの方法!譲渡時の注意点や税金の違いまで解説

共有不動産の持分を譲渡する際には、譲渡方法によって手続きや税金に大きな違いがあります。

共有持分の譲渡には、以下の4つの方法があります。

- 売却

- 贈与

- 放棄

- 分割

それぞれの方法に応じて掛かる税金や注意すべきポイントが異なるため、事前に正確な情報を把握しておくことが重要です。

本記事では、共有持分譲渡の種類と税金の違いについて、分かりやすく解説します。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分の譲渡とは?

共有持分の譲渡とは、複数人で所有している不動産の各自の所有権(共有持分)を、売却や贈与などの手段を用いて他人や他の共有者に移転させることです。

共有持分の譲渡を検討する背景には、共有名義不動産ならではの理由があります。

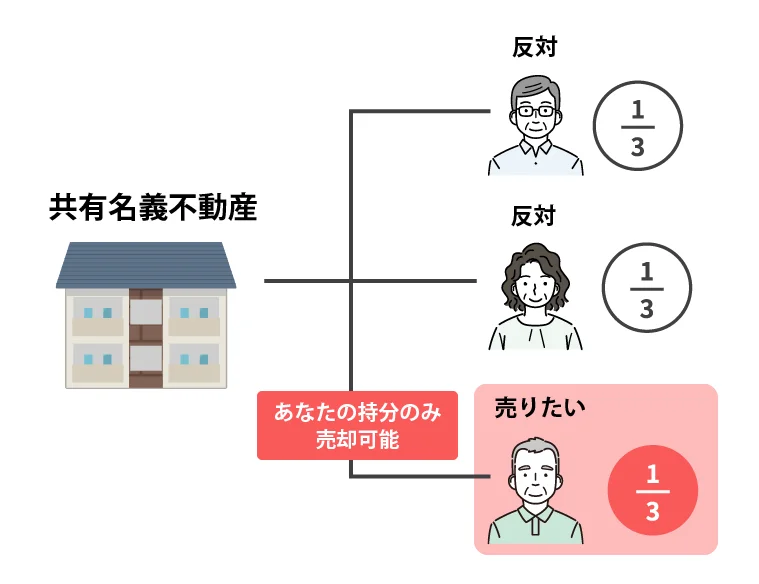

共有名義不動産は、所有者が複数人存在することから、自分一人の意思で不動産を自由に活用することができません。

例えば、共有名義不動産を売却したい場合、共有者全員の同意が必要です。共有者の中に、誰か一人でも売却に反対する人がいる場合、共有不動産の全体売却はできません。

こうした経緯から、「自分の権利を活かせないのであれば、不動産の所有権を持っていても仕方ない」という理由で、共有持分の譲渡を検討する人は増えています。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分の譲渡に他の共有者の同意は不要

共有名義の不動産全体を譲渡(売却など)するには共有者全員の同意が必要になることは前述の通りですが、自分の持分のみを譲渡するのであれば他の共有者の同意は不要です。

そのため、共有名義不動産ならではのストレスやしがらみから抜け出したい方や、固定資産税などの税金や不動産の維持管理の手間といった負担から解放されたい方にとって、持分の譲渡は魅力的な手段といえます。

共有持分の譲渡の具体的な手段としては「売却」「贈与」「放棄」「分割」の4つで、掛かる税金や諸費用がそれぞれ異なるため、共有持分を譲渡する際には慎重に手段を選ぶ必要があります。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

譲渡の際は持分移転登記が必要

共有持分を売却や贈与などで譲渡した際は、法務局で「持分移転登記」の手続きが必要です。

この登記手続きを行うことで、不動産の所有権が移転したことを公的に証明し、第三者に対して権利を主張(対抗)できるようになります。

登記を怠ると、元の所有者に借金があった場合などに持分を差し押さえられるリスクも考えられます。

安全な取引のためにも、譲渡が完了したら速やかに登記手続きを行いましょう。

持分移転登記はご自身でも申請可能ですが、書類作成が複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分を譲渡する4つの方法

共有持分を譲渡する方法は、主に以下の4つです。

- 共有持分を売却する

- 共有持分を贈与する

- 共有持分を放棄する

- 共有不動産を分割する

それぞれの方法のメリットとデメリットもあわせてご紹介しますので、ぜひご参照ください。

共有持分を売却する

金銭的な対価を得たい場合に最もおすすめな持分の譲渡方法が「売却」です。

共有不動産全体を売却する際は他の共有者の同意が必要ですが、共有持分のみの売却であれば他の共有者の同意なしで単独で売却できます。

持分の譲渡方法として売却を選んだ場合、その売却先は「他の共有者」と共有者以外の「第三者」のどちらかです。

さらに、第三者に売却する場合には、「買取業者に直接売却する」か、「仲介業者に依頼して買主の仲介を受けるか」を選ぶことになります。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分を他の共有者に売却する場合のメリット・デメリット

共有持分を他の共有者に売却するメリットは、売買の話がスムーズに進む可能性が高いことです。

共有者は兄弟間など普段から見知った人物であることが多いため、金額の交渉も互いに腹を割ってそれぞれが納得できるラインを探ることが可能になります。

互いの思惑が一致すれば、円満な売買になるでしょう。

デメリットはその裏返しで、「その時点で他の共有者に持分を買い取る意思と資金がある」ことが前提となるため、タイミングによっては成立しない場合が多いことです。

他の共有者に持分を売却する意思がある場合は、相手方が持分買い取りが可能な状況であるか否かを確認するようにしましょう。

共有持分を第三者に売却する場合のメリット・デメリット

共有名義不動産は活用に制限がかかるため、個人の第三者に持分を売却することはほとんど不可能です。

そのため、共有者以外の第三者に持分を売却したい場合、買取業者もしくは専門の仲介業者を利用することになります。

次の表は、買取業者・仲介業者それぞれの特徴とメリット・デメリットをまとめたものです。

| 買取業者 | 専門仲介業者 | |

| ビジネスモデル | 共有持分を売主から直接買取し、最終的に不動産全体を取得したうえでの高額転売を目指す。 | 共有持分の売主と買主を仲介し、売買契約成立時の仲介手数料で利益を得る。 |

| 売主との関係性 | 売主と買取業者の直接取引のため、価格交渉がしにくい。 | 売主と買主の間に仲介業者が入るため、価格交渉がしやすい。 |

| 目的 | できるだけ安く仕入れること(売主とは利益が相反する)。 | できるだけ高く売ること(売主と利益が一致)。 |

| メリット | ・現金化までのスピードが早い。 | ・買取業者より高額かつ好条件で売却できるケースが多い。 ・他の共有者とトラブルになりにくい。 |

| デメリット | ・売却金額が市場価格よりも安い傾向にある。 | ・契約までに2~4週間ほどの期間が必要になることが多い。 |

上記のメリット・デメリットの比較から、現金化までのスピードを優先したい方は買取業者を、売却価格やトラブルの少なさを重視したい方は仲介業者を選ぶとよいでしょう。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分を贈与する

売却とは異なり、自分の持分を他の共有者に無償で譲渡することを「贈与」といいます。

「金銭的な対価が得られなくても、とにかく持分を手放したい」という時に、スムーズに持分を手放し共有関係を解消できることが特徴です。

贈与契約書の準備や譲渡先の名義での登記といった手続きは必要になりますが、売買とは異なり価格交渉や業者選びと言った手間がかかりません。

共有持分を贈与する場合のメリット

持分を贈与することのメリットは、譲渡先として特定の共有者を指定できることです。

同じ共有者であっても、普段の付き合いや昔からの自分との関係性などの違いから、それぞれの親密さは異なります。

そのため、「自分の持分を譲れるのならあの人がいい」という対象が存在する人にとって、贈与は最も目的に合う持分の譲渡方法といえるかもしれません。

共有持分を贈与する場合のデメリット

持分を贈与することのデメリットは、贈与された側に贈与税の納付義務が課せられる場合があることです。

贈与税には1人あたり年間110万円の基礎控除がありますが、贈与する持分の評価額がその110万円を超える場合、差額に対して課税されます(例:贈与する持分の評価額が200万円だった場合、基礎控除額110万円を引いた残り90万円が課税対象となる)。

そのため、持分の贈与を検討する場合は、事前に譲渡先の共有者との合意形成や持分の評価額の確認は必須事項になります。

共有持分を放棄する

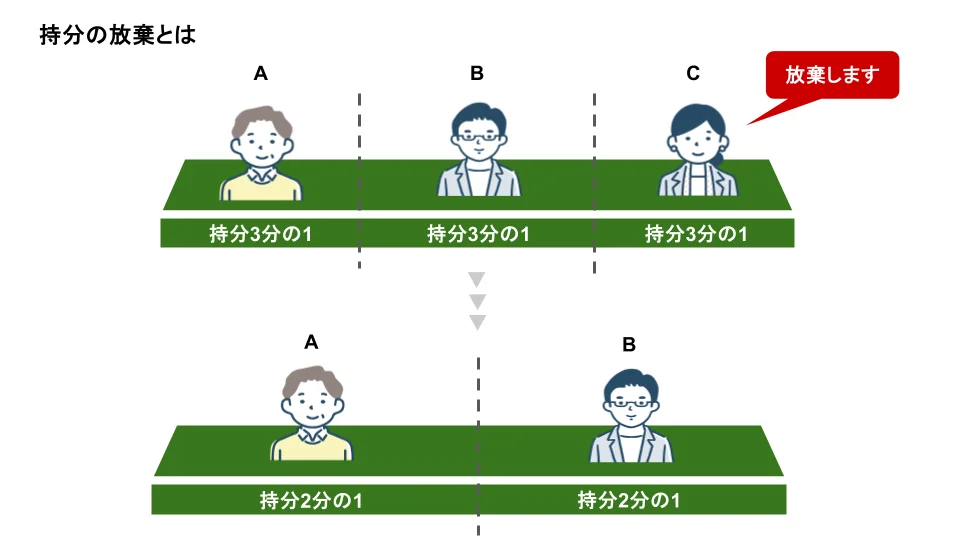

自分の持分を他者に無償で譲渡する場合には、贈与の他に「放棄」という手段も存在します。

売買や贈与の場合、あくまでも持分を取得する側との事前の合意形成が必要になります。

しかし、持分を放棄する場合は特段の確認や事前の根回し等は必要なく、自己の意思のみで他の共有者へ持分を譲渡することが可能です。

共有持分を放棄する場合のメリット

放棄された持分は、他の共有者に持分割合に応じて帰属(他の共有者の持分割合に応じて分配)します。

そのため、「どの共有者にどの程度の持分を渡すかで揉めることがない」点は放棄の大きなメリットです。

現金化や特定の共有者への助力よりも、他の共有者とのトラブルや共有不動産を巡る煩雑さから抜け出すことを何より優先したい場合には、持分の放棄は非常に有効な手段といえます。

共有持分を放棄する場合のデメリット

持分の放棄そのものは自分1人の意思で自由に行えますが、登記変更手続きには原則として共有者の協力が必要になります。

そのため、他の協力者の協力が得られない場合には法的手続きなども検討する必要がある点はデメリットです。

また、固定資産税や都市計画税は1月1日時点の所有者に課税される関係上、年初に放棄を行うと1年の税金分の費用が余分にかかることもあるので、この点にも注意しましょう。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分を分割する

売買・贈与・放棄のほか、共有名義不動産を「分割」するという手段も存在します。

具体的な分割方法は、次の3つです。

- 現物分割

不動産(土地)そのものを分割して、各共有者の単独名義にする方法 - 換価分割

不動産を全体売却し、売却益を共有者で分配する方法 - 代償分割

一部の共有者が全ての持分を買い取って不動産全体を取得し、他の共有者に代償金を支払う方法

どの方法も、持分を現金化できる、あるいは単独名義の不動産として取得できるという意味で、共有者全員に利益がある方法です。

ただし、いずれも共有者全員の同意が必要であり、共有者同士で意見が対立し続けた場合には「共有物分割請求訴訟」を申し立て、裁判所に判断を委ねることになります。

この訴訟に発展した場合、解決までに半年から1年半程度の時間と相応の費用がかかる可能性はかなり高いと言わざるを得ません。

そのため、共有物分割請求訴訟は売却や贈与・放棄といった譲渡方法を選べない場合の最終手段として検討・実行されるのが一般的です。

共有持分を現物分割する場合のメリット・デメリット

現物分割のメリットは、自分の単独名義不動産が手に入ることです。

共有状態だった不動産を物理的に分割し、各人の持分に応じて分配する分割方法です。分割後は各人の単独名義の不動産となるため、その後は活用するも売却するも自由となります。

ただし、住宅などの建物を分割することは非常に困難で、現物分割は実質的に共有名義の不動産が「土地だけ」の場合にしか適用できません。

これが現物分割の大きなデメリットです。

また、土地そのものの形状や建築基準法などの法的要件によっては分筆できないケースもあるので注意しましょう。

共有持分を換価分割する場合のメリット・デメリット

換価分割のメリットは、自分の持分割合に応じて不動産全体の売却で得た現金を得られることです。

持分が現金に変わるのは上でご紹介した売買と同じですが、換価分割の場合は持分単独でなく「不動産全体」を現金化するという点で大きく異なります。

この場合、買い手にとっては活用に制限のない単独名義不動産として購入できるため、持分単体の場合よりも遥かに高額な売却価格となります。

そのため、可能な限り高額で持分を現金化したい人にとって、換価分割は最も望ましい方法です。

デメリットとしては、不動産そのものを手放すことになる点です。

代第受け継いできた土地や家なども全て売却することになるので、心理的な抵抗から反対する共有者も一定数存在するため、換価分割は話をまとめること自体が難しいケースも珍しくありません。

共有持分を代償分割する場合のメリット・デメリット

代償分割のメリットは、共有状態を解消しつつ不動産を単独所有したい人と持分を現金に変えたい人の両方の希望に沿う分配が叶うことです。

相続などで得た共有名義の不動産(土地や建物)に共有者のうち特定の1人が住み続けたいと希望し、その他の共有者はすでに別の場所に居住しているケースなどにおいては非常に合理的な手段といえます。

しかし、不動産全体を単独名義で所有したい共有者が1人ではなく2人以上存在する場合、代償分割は成立しません。これが代償分割の最大のデメリットです。

2人以上の共有者が「この不動産を単独所有したい」という意見を曲げない場合には共有状態は依然解消されず、最終的には別の分割方法を取ることになるケースも十分に考えられるでしょう。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

持分の譲渡方法による税金の違い

持分の譲渡を行う場合、譲渡方法によってかかる税金が異なります。

ここでは、売却、贈与、放棄、分割の4つのパターンで掛かる税金について解説します。

共有持分の売却でかかる税金

共有持分を売却した際、その譲渡所得に対して所得税と住民税が課されます。

譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

- 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除(該当する場合)

取得費には、不動産購入時の代金(減価償却分を差し引いた額)や仲介手数料、改良費・設備費などが含まれます。取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計上することも可能です(実際の取得費が5%を下回る場合も適用)。

譲渡費用には、売却時にかかった仲介手数料、印紙税、測量費、立ち退き料、解体費用などが含まれます。また、特別控除として、「マイホームを売却した際に適用される3,000万円の控除」などが該当する場合があります。

最終的に計算された譲渡所得に、売却時の所有期間(売却年の1月1日時点)に応じた税率を適用して、所得税と住民税が決まります。

税率は、不動産の所有期間によって異なります。

- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)

所得税率 = 30.63%(所得税30% + 復興特別所得税0.63%)、住民税率 = 9% - 長期譲渡所得(所有期間5年超)

所得税率 = 15.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315%)、住民税率 = 5%

所得税は不動産売却によって得られた利益に対して課税される形になります。すなわち、当時の購入価格よりも売却価格の方が安かった場合(譲渡所得がマイナスの場合)、所得税はかかりません。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分の贈与でかかる税金

共有持分の贈与が行われた場合、原則として持分を取得した人に贈与税が課される可能性があります。贈与税の計算式は以下の通りです。

- 贈与税 = {(固定資産評価額 × 共有持分割合)- 基礎控除110万円}× 税率 - 控除額

税率は課税価格に応じて10~55%で、直系尊属からの贈与には特別税率が適用されます。(詳細な税率や控除については国税庁の贈与税の速算表等をご確認ください)。

贈与による共有持分の譲渡は、生前贈与を活用した相続税対策として利用されることがあります。「暦年贈与」という制度を使い、毎年110万円以下の財産を分散して贈与することで非課税にする方法です。

例えば1,100万円の不動産を10年にわたって110万円ずつ贈与するケースが考えられます。ただし、贈与する都度、不動産取得税や登録免許税といった登記費用が発生するため、登記費用が相続税削減額を上回らないか確認が必要です。

共有持分の放棄でかかる税金

共有持分の放棄も同様に、持分を取得した人に贈与税が課される可能性があります。

他の共有者が持分を放棄し、残された共有者が持分を取得する場合、その持分は、相続税法上、他の共有者が贈与または遺贈により取得したものとみなされるため、持分を取得した共有者には贈与税などの税金の支払い義務が発生します。

対価を得ないで持分を取得するのは、単に無料で土地を譲り受けたのと変わらないためです。

他の共有者が持分を放棄した際には税金関係に注意しましょう。

【参考条文】 相続税法第9条(みなし贈与)

「第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与…により取得したものとみなす。…」

相続税法基本通達9-12(共有持分の放棄)

「共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。」

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有不動産の分割でかかる税金

先述の通り、共有物の分割には、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。

| 分割方法 | 詳細 | かかる税金 |

| 現物分割 | 不動産(土地)そのものを分割して、各共有者の単独名義にする方法 | 原則として贈与税はかかりませんが、共有持分割合を上回る部分を取得した場合は贈与税が課されることがあります |

| 換価分割 | 不動産を全体売却し、売却益を共有者で分配する方法 | 譲渡所得税 |

| 代償分割 | 一部の共有者が不動産全体を取得し、他の共有者に代償金を支払う方法 | 譲渡所得税 |

分割方法によって、かかる税金が異なります。

現物分割の場合は原則として贈与税はかかりませんが、状況によっては課税される場合がある点に注意が必要です。換価分割・代償分割の場合は、譲渡所得税がかかります。

共有持分を譲渡する際の注意点

共有持分の譲渡時に注意する点は、主に以下のポイントです。

- 売却前に他の共有者に売却する旨を伝えておく

- 自身の持分割合を正確に把握する

- 住宅ローンの残債がないか確認する

- 譲渡内容に応じた契約書を作成する

- 売却後に譲渡所得が発生する場合は確定申告を行う

売却前に他の共有者に売却する旨を伝えておく

自身の持分のみを譲渡したい場合、共有者間で譲渡が成立することが最も望ましい方法です。

共有者間で話し合いができる状態であれば、自身の持分について譲渡したい意向がある旨を事前に伝えておきましょう。伝えずに動くことで、後々トラブルに発展してしまうケースがあります。

自身の意向を伝えるとともに、他の共有者の意向も確認しておくようにしましょう。

自身の持分割合を正確に把握する

買取業者や仲介業者への相談前に、自身の持分割合は把握しておくようにしましょう。

売却の場合は、物件の価値を査定するために持分割合の情報が必要になります。「登記事項証明書」を取得して確認しましょう。登記事項証明書は、最寄りの法務局で取得できるほか、オンラインでの請求も可能です。

相続登記や、遺産分割協議を終えていないことによって自身の持分が正確に分からない場合(遺産共有状態)は、共有持分の専門業者に被相続人と自身の関係を説明し、自身の持分比率を把握しましょう。

住宅ローンの残債がないか確認する

共有名義不動産が住宅ローンを組んでいる場合、その不動産全体に「抵当権」が設定されていることが一般的です。

この抵当権が設定されたままでは、原則として持分のみを売却・譲渡することはできません。

譲渡するためには、金融機関の承諾を得て抵当権を抹消する必要がありますが、ローンが残っている状態で承諾を得るのは非常に困難です。

まずはローン残債がどのくらいあるのか、誰が返済義務を負っているのか(連帯債務者など)を正確に確認しましょう。

譲渡内容に応じた契約書を作成する

売却の場合は「売買契約書」、贈与の場合は「贈与契約書」が必要になります。

契約書は、後のトラブルを防ぐだけでなく、持分移転登記の手続きでも必要となる重要な書類です。

金額や不動産の情報、譲渡の条件などを明確に記載し、当事者双方が署名・捺印して保管します。

特に個人間で取引を行う場合は、内容に不備がないか専門家によるチェックを受けると安心です。

売却後に譲渡所得が発生する場合は確定申告を行う

共有持分の売却や換価分割・代償分割によって利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告が必要になります。

申告を忘れたり、意図的に行わなかったりすると、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されるため、注意しましょう。

税金の計算や申告手続きが不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有持分の譲渡に関するご相談は中央プロパティーへ

共有持分の譲渡には、売却・贈与・放棄・分割の4つの方法があります。

いずれも、税金や複雑な権利調整などの知識が必要なため、共有持分の譲渡をご検討される場合は、専門家への相談がおすすめです。

センチュリー21は、共有持分の売却をサポートしています。共有持分の譲渡をご検討の方向けに、最適な選択肢をご提案させていただきます。

共有持分の譲渡でお悩みの方は、ご相談ください。

【無料相談】共有持分の譲渡・売却に関するお問い合わせはこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

税理士

ワールド法律会計事務所 代表

東京税理士会 日本橋支部所属登録番号 117651

ワールド法律会計事務所の代表を務める、相続税のスペシャリスト。特に共有持分の相続案件で多く相談される相続税が得意分野。

生前贈与や親族間の不動産売買など、多岐にわたる相続対策にも豊富な経験と実績を持つ。税務の専門知識と実践的なアドバイスで、複雑な税金問題をサポート。