共有持分は時効取得できる?5つの条件と手続き・費用まで徹底解説

目次

「自分が所有しているはずの不動産持分を、他人が長年占有している」

「他の共有者がいるのに、特定の共有者だけが単独で不動産を使っている」

このような状況で、ご自身の権利を守るために「時効取得」という制度を利用できる可能性があります。

しかし、時効取得を主張するためには、法律で定められた5つの要件をすべてクリアしなければなりません。

この記事では、共有持分の時効取得に関する基本知識から、認められるための具体的な要件、手続き、費用、そして時効取得が難しい場合の対処法まで、専門家の視点で詳しく解説します。

時効取得とは

時効取得とは、ある物を長期間にわたって占有し続けることで、その物の所有権を法的に取得できる制度です。

これは民法第162条で定められています。

1 . 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 . 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

引用:民法第162条

条文を見る限り、10年や20年所有の意思を持っていれば時効取得できると思われがちですが、時効取得が認められるには以下の5つの要件をすべてクリアしなければいけません。

時効取得が認められる5つの要件

時効取得が法的に認められるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

一つでも欠けていると主張は認められません。

- 占有期間が一定以上あること

- 平穏かつ公然な占有であること

- 所有の意思があること(自主占有であること)

- 他主占有ではないこと

- 占有開始時に善意無過失であること(10年時効の場合)

要件①:占有期間が一定以上あること

まず、占有期間が「20年以上」または「10年以上」であることが必要です。

この期間の違いは、占有を開始したときの状況によって決まります。

短い方の10年が適用されるためには、占有開始時に「他人のものであると知らなかった(善意)」こと、そして「そう信じたことに不注意がなかった(無過失)」ことが求められます。

一方、占有を始めたときに他人のものであると知っていた場合(悪意)でも、占有期間が20年以上であれば、時効取得を主張することが可能です。

要件②:平穏かつ公然な占有であること

時効取得をするためには、占有の状態が「平穏」かつ「公然」でなければなりません。

「平穏」とは、暴力や脅迫といった強硬な手段を用いず、平和的に占有している状態を指します。

例えば、本来の所有者を脅して立ち退かせたようなケースでは、たとえ占有期間が長くても時効取得は認められません。

「公然」とは、占有している事実を隠すことなく、外部からもその状態が認識できることを指します。

長年にわたりその土地に居住していたり、自分の家を建てていたりするなど、第三者から見ても占有の事実が明らかである必要があります。

要件③:所有の意思があること(自主占有であること)

時効取得の主張には、「自分が所有者である」という意思をもって占有していること(自主占有)が不可欠です。

自分以外に所有者がいると認識している場合(他主占有)は、所有の意思が認められず、時効取得はできません。

この「所有の意思」は、単なる気持ちだけでなく、客観的に所有者としての行動が伴っているかで判断されます。

具体的には、「土地の固定資産税を支払っている」「大規模な増改築を行っている」「登記名義が自分だと信じている」といった事実があると、所有の意思が認められやすくなります。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

要件④:他主占有ではないこと

賃貸借契約に基づいて他人の物件を借りている場合のように、所有権が他人にあることを前提とした占有は「他主占有」に該当し、時効取得は認められません。

これは、借りている側が貸主の所有物であると認識しているため、所有の意思がないと判断されるからです。

時効取得は、あくまで「自分が所有者である」と認識して占有していることが大前提となります。

要件⑤:占有開始時に善意無過失であること(10年時効の場合)

占有期間10年での時効取得を目指す場合は、占有を開始した時点で「自分のものであると信じていた(善意)」こと、かつ「そう信じることに過失がなかった(無過失)」ことの両方が必要です。

もし占有の途中で他人の物であると気づいた場合、その時点から10年時効の要件は満たさなくなります。

占有開始時の状況が「善意」か「悪意(他人の物と知っていた)」かによって、時効が成立するまでの期間が大きく異なる点を覚えておきましょう。

共有持分の時効取得は可能!しかし容易ではない

結論から言うと、2名以上で所有する共有名義不動産の持分を時効取得することは、法的には不可能ではありません。

しかし、現実的には極めて難しいと言わざるを得ません。

共有持分の時効取得が困難な理由

共有持分の時効取得が困難な理由としては、主に以下の2つが挙げられます。

- 通常は誰かと共有している事実を認識しているため

- 「善意無過失」が認められる可能性が低いため

理由①:通常は誰かと共有している事実を認識しているため

共有名義の不動産は、登記簿に所有者全員の名前が記載されています。

また、共有者全員に固定資産税の納税通知書が届くため、通常は「この不動産は自分一人のものではなく、他にも所有者がいる」と認識しているのが一般的です。

この認識がある限り、「所有の意思(自主占有)」があったと認めてもらうのは難しくなります。

理由②:「善意無過失」が認められる可能性が低いため

相続などで不動産を取得した場合、通常は司法書士などに依頼して共有名義で登記を行います。

その過程で共有者が他にいる事実を知るため、後から「自分一人のものだと信じていたことに過失はなかった(善意無過失)」と主張しても、認められる可能性は極めて低いでしょう。

共有名義不動産を時効取得できるケースの具体例

では、どのような場合に時効取得の可能性があるのでしょうか。

例えば、祖父母や曽祖父の代から土地を相続したものの、相続登記が未了のまま長年が経過し、他に共有者がいること自体を知らずに、自分だけの土地だと思い込んで占有を続けてきたケースなどが考えられます。

このように、時効取得の可能性がある場合でも、権利を確定させるためには正しい手順を踏む必要があります。

次の章でその具体的な手順を見ていきましょう。

共有持分を時効取得する手順

共有持分を時効取得するための具体的な手順は、以下の通りです。

- 要件を満たしているか確認する

- 時効の援用をする

- 所有権移転登記をする

手順①:要件を満たしているか確認する

まず最も重要なのが、ご自身の状況が前述した5つの要件を本当に満たしているか、客観的に確認することです。

独断で進めてしまうと、後に他の共有者との間で深刻なトラブルに発展しかねません。

少しでも判断に迷う場合は、手続きを開始する前に必ず専門家へ相談しましょう。

センチュリー21中央プロパティーでは、共有持分に精通したスタッフや社内弁護士が、あなたの状況を法的な観点から的確に分析し、アドバイスいたします。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

手順②:時効の援用をする

要件を満たしていることを確認できたら、次に他の共有者に対して時効が成立したことを主張する「時効の援用」を行います。

時効の援用は、後々の証拠として残すため、必ず「内容証明郵便」などの書面で相手に通知します。

口頭での伝達はトラブルの原因となるため避けてください。

相手の所在が不明な場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その管理人に対して時効の援用を行う必要があります。

申し立ては、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

関連記事:共有者行方不明でも大丈夫!不動産を売却・活用する方法とリスク対策

手順③:所有権移転登記をする

他の共有者が時効取得に同意した場合、法務局で「所有権移転登記」の手続きを行います。

この登記が完了することで、あなたは法的にその不動産(または持分)の所有者として認められ、第三者に対しても権利を主張できるようになります。

これにより、単独で不動産の管理・利用・処分が可能となり、複雑な共有関係を整理できる可能性があります。

ただし、時効取得の対象はあくまで「自分が占有していた持分」に限られ、不動産全体ではない点に注意が必要です。

時効取得によって得られる効果

時効取得が正式に成立すると、具体的にどのような権利が得られるのでしょうか。

最大の効果は、占有していた不動産(または持分)の法的な所有者となり、その権利が占有を開始した時点に遡って認められることです。

これにより、これまで不安定だった権利関係が確定し、単独の意思で不動産を自由に管理、利用、売却することが可能になります。

他の共有者の同意を得る必要がなくなり、共有関係特有の制約から解放されるという大きなメリットがあります。

【4万件以上の実績】共有不動産のトラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫

時効取得にかかる税金

時効取得によって所有権が移転すると、以下の税金が課せられます。

- 登録免許税

- 不動産取得税

- 一時所得としての所得税・住民税

税金①:登録免許税

不動産の登記名義を変更する際に課せられる税金です。

税額は、原則として

| 固定資産税評価額 × 2% |

で計算されます。

固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書や、役所で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。

税金②:不動産取得税

不動産を取得した事実に対して一度だけ課せられる税金です。

所有権移転登記が完了してから数ヶ月後に、都道府県から納税通知書が届きます。

税額は、

| 固定資産税評価額 × 3%(土地・住宅の場合、令和9年3月31日まで) |

が基本となります。

税金③:一時所得としての所得税・住民税

時効取得によって不動産を得た場合、その経済的利益は「一時所得」とみなされ、所得税・住民税の課税対象となります。

課税対象額は、

| (時効取得した不動産の価額 - 取得に要した費用 - 特別控除額50万円)× 1/2 |

で計算されます。

取得した翌年に、ご自身で確定申告を行う必要があります。

共有持分の時効取得にかかる費用

共有持分の時効取得には、税金とは別に、以下の費用がかかります。

- 持分移転登記の申請費用

- 移転登記請求訴訟の申立て費用

費用①:持分移転登記の申請費用

時効取得による所有権移転登記は、手続きが複雑なため司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士への報酬は、不動産の評価額や事案の難易度によって異なりますが、数万円から数十万円程度が目安となります。

費用②:移転登記請求訴訟の申立て費用

もし他の共有者が時効取得に同意せず、裁判で所有権の移転を求める場合は、訴訟費用が発生します。

裁判所に納める印紙代や郵便切手代などの実費に加え、弁護士費用も必要となるため、費用は高額になる可能性があります。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

共有持分の時効取得ができないときはどうする?

万が一、時効取得の要件を満たしていなかったり、他の共有者から強い反対にあったりした場合の対処法は以下の通りです。

- 他の共有者の持分を買い取る

- 他の共有者に持分を買い取ってもらう

- 不動産全体を売却する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

- 第三者に共有持分を売却する

対処法①:他の共有者の持分を買い取る

最もシンプルで直接的な解決策は、他の共有者が持つ持分を自分が買い取ることです。

これにより、不動産を単独所有にすることができ、共有関係の悩みから解放されます。

ただし、売買契約の締結や所有権移転登記が必要となり、仲介手数料や登記費用、不動産取得税などがかかります。

また、安易に贈与という形を取ると、高額な贈与税が課されるリスクがあるため注意が必要です。

価格交渉や契約手続きに不安がある場合は、専門家を介して進めることをおすすめします。

【他の共有者への交渉を代行】!持分のトラブル解決・スムーズ売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

対処法②:他の共有者に持分を買い取ってもらう

ご自身の持分を他の共有者に売却し、買い取ってもらう方法です。

不動産の所有権は手放すことになりますが、売却代金を得られるというメリットがあります。

この場合、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」が課せられるほか、仲介手数料なども発生します。

事前に税理士や不動産会社に相談し、手元に残る金額をシミュレーションしておくと良いでしょう。

対処法③:不動産全体を売却する

共有者全員の同意が得られるのであれば、不動産全体を一つの物件として売却する方法が最も合理的です。

共有持分のみの売却に比べて高値で売却できる可能性が高く、売却代金をそれぞれの持分割合に応じて分配することで、公平に共有関係を解消できます。

ただし、共有者の一人でも反対すればこの方法は使えません。

対処法④:共有物分割請求訴訟を起こす

他の共有者との話し合いがどうしてもまとまらない場合の最終手段が、「共有物分割請求訴訟」です。

これは、裁判所に申し立てを行い、法的な強制力をもって共有状態を解消する手続きです。

裁判所の判断により、不動産を売却して金銭で分ける「換価分割」などの方法で、問題を解決に導きます。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

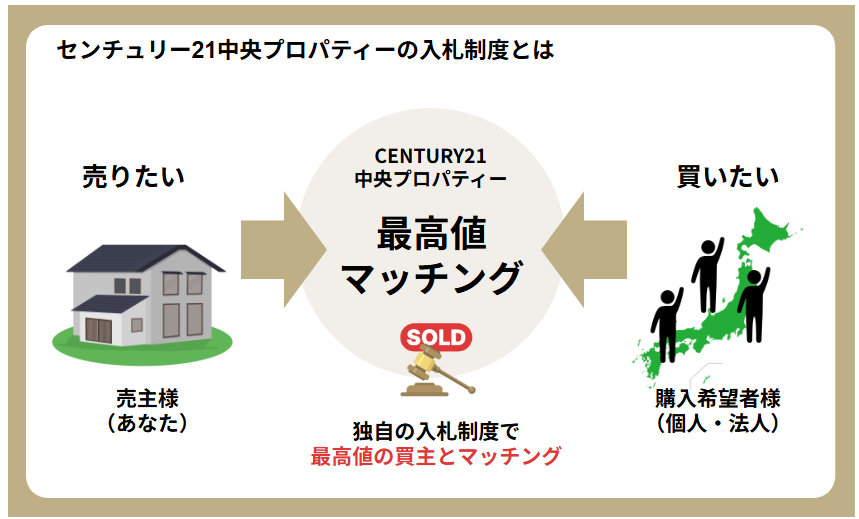

対処法⑤:第三者に共有持分を売却する

他の共有者の同意がなくても、ご自身の共有持分のみを第三者に売却することは法律で認められています。

ただし、一般の不動産会社では、権利関係が複雑な共有持分の買い手を見つけるのは非常に困難です。

このような場合、センチュリー21中央プロパティーのような共有持分を専門とする不動産仲介業者への依頼が最も確実な方法です。

これまでに4万件以上のトラブル解決&売却実績があり、共有持分の取り扱いに関するノウハウにつきましては、業界内でも随一です。

共有持分の専門家が他の共有者との交渉をスムーズに代行可能。

また、社内弁護士が常駐しているため、売却におけるあらゆるフェーズで法的な問題をクリアしながら、安全・確実にお手続きを進めてまいります。

さらに、センチュリー21グループが誇る広範な「買い手ネットワーク」と、独自の入札制度(オークション形式)により、可能な限り高値での購入希望者をマッチングいたします。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

時効取得に関する相談先

時効取得や共有持分の問題は、法律や税金が複雑に絡み合うため、以下のような専門家のサポートが不可欠です。

状況に応じて適切な専門家を選びましょう。

- 共有者ともめていない→司法書士

- 共有者ともめている→弁護士

相談先①:共有者ともめていなければ「司法書士」

他の共有者との間に争いがなく、時効取得について合意が得られている場合は、司法書士への相談が適しています。

司法書士は登記の専門家であり、時効の援用通知の作成や所有権移転登記手続きを正確かつスムーズに進めてくれます。

相談先②:共有者ともめているなら「弁護士」

一方で、他の共有者が時効取得に反対している、あるいは既に関係が悪化している場合は、迷わず弁護士に相談すべきです。

弁護士は交渉や訴訟の専門家であり、法的な観点からあなたの代理人として紛争解決を全面的にサポートしてくれます。

センチュリー21中央プロパティーには、共有持分トラブルの解決実績が豊富な社内弁護士が常駐しています。

そのため、ご相談いただいたその場で法的なアドバイスが可能です。

司法書士や税理士とも緊密に連携しているため、どのような状況でもワンストップで最適な解決策をご提案できます。

【社内弁護士が常駐】共有不動産のトラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫

まとめ

共有持分の時効取得は、一定の要件を満たせば法的に認められる権利ですが、その要件は非常に厳格です。

特に、共有名義不動産の場合は、共有者がいる事実を認識しているケースがほとんどであるため、現実的に制度を利用して権利を得るのは極めて難しいと言えるでしょう。

もし時効取得が難しい場合でも、共有持分を買い取ったり、ご自身の持分を売却したりと、解決策は必ずあります。

当社センチュリー21中央プロパティーは、これまでに4万件以上の共有持分トラブルを解決してきた、共有持分専門の不動産仲介会社です。

複雑な権利関係の整理から、他の共有者との交渉、そして独自の入札システムを駆使した高額売却まで、共有持分に関するあらゆるお悩みに対応可能です。

ご相談から売却まで費用は一切かかりません。

共有持分に関するお悩みは、一人で抱え込まず、まずはセンチュリー21中央プロパティーにお気軽にご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。