共有持分売却の【完全ガイド】売却方法や買取相場、トラブルを防ぐ注意点をプロが解説

目次

相続や離婚をきっかけに、不動産を共有持分で所有することになったものの、

「他の共有者と話し合いができない」

「使っていないのに固定資産税だけ払っている」

「早く手放したいが、トラブルになりそうで怖い」

と悩んでいませんか?

結論から言うと、共有持分は他の共有者の同意がなくても売却できます。

この記事では、共有持分売却の実務を熟知した専門業者の視点から、

- 共有持分の具体的な売却方法

- 買取価格が下がる「本当の理由」

- 売却後のトラブルを防ぐ実践的な対策

- 税金・費用で損をしないための注意点

まで、解説します。

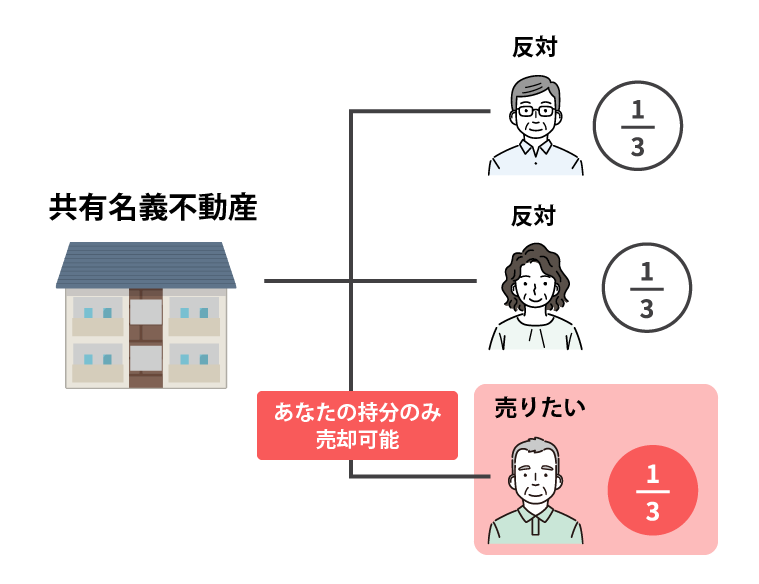

共有持分は共有者の同意なしに売却できる(民法第206条)

不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。もし一人でも反対する共有者がいれば、その不動産全体を売却することはできません。

しかし、ご自身の共有持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意は不要です。これは民法第206条で明確に定められている権利です。

例えば、前述の兄弟3人のケースで、もしあなたが共有名義の家に住み続けるのが難しい、あるいは共有者間での意見の相違がある場合、他の兄弟の同意を得なくても、あなたの3分の1の共有持分だけを第三者に売却することが法的に認められているのです。

共有持分を売却するメリットとデメリット

共有持分の売却のメリットとデメリットは以下の通りです。

共有持分を売却するメリット

- 共有者間のトラブルや責任から解放される

- 不動産を現金化できる

- 固定資産税などの税金負担がなくなる

- 将来の相続トラブルを回避できる

共有持分を売却するデメリット

- 持分のみの売却価格は低くなりやすい

- 他の共有者との関係性が悪化する可能性

- 悪質な買取業者によるトラブルのリスク

共有持分の売却は、メリットがデメリットを上回るケースが非常に多いと言えます。

共有持分の3つの売却ルート

共有持分を売却する具体的な方法は、以下の3つです。

- 共有者に自分の持分を売却する

- 買取業者に自分の持分を買い取って貰う

- 仲介業者を経由して第三者に売却する

方法①共有者に自分の持分を売却する

最初に検討したいのが、他の共有者にあなたの持分を買い取ってもらう方法です。

第三者が介入しないため、双方での合意が成立すれば、最もシンプルで理想的な方法です。

| メリット | ・仲介手数料など費用を抑えられる ・既存の共有者との関係を維持しやすい |

| デメリット | ・共有者の資金力に依存する ・買取価格をめぐり交渉が難航しやすい |

ただし、実際には買取金額をめぐって双方で折り合いがつかないケースも多いです。持分を買い取る側に資金力がある場合に有効な方法です。

方法②買取業者に自分の持分を買い取って貰う

「とにかく早く現金化したい」「他の共有者との交渉は避けたい」という場合に有力なのが、共有持分専門の買取業者に売却する方法です。

| メリット | ・速やかな現金化ができる ・契約不適合責任がない |

| デメリット | ・買取価格が市場価格より低い ・売却後に他の共有者とトラブルになりやすい |

自身の持分を買取業者に売却する方法は、以下のような方におすすめの方法です。

他の共有者への買取交渉が難しい場合は、第三者である買取業者への売却がスピーディでおすすめです。

しかし、買取業者の場合、市場価格を大きく下回る買取金額になるのが一般的です。「1円でも高く売りたい」と考える方は、次で紹介する「仲介業者を経由した売却」がおすすめです。

また、一部の買取業者では持分の取得後に、他の共有者に「持分を売ってほしい」「自分の持分を買い取ってほしい」と強引な交渉を持ち掛け、トラブルに発展したケースが報告されています。

査定金額だけで判断せず、信頼できる業者を慎重に見極めることが大切です。

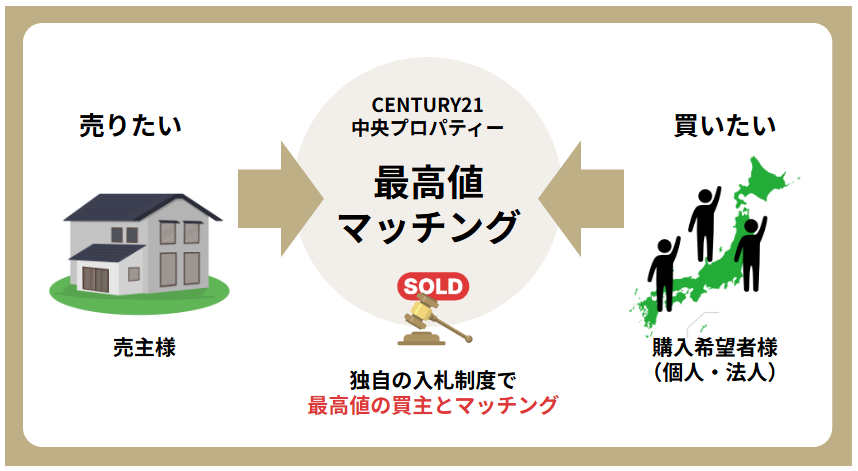

方法③仲介業者を経由して第三者に売却する

より高値で共有持分の売却を目指したいなら、「共有持分専門の仲介業者」に依頼し、買主を探してもらう方法を検討しましょう。

| メリット | ・高値での売却が可能 ・幅広い買い手候補にアプローチできるため好条件の売却が見込める |

| デメリット | ・売却までに2週間程度かかる |

仲介業者は、買取業者と比べて売却価格が高くなる傾向にあります。

共有持分専門の仲介業者である「センチュリー21中央プロパティー」は、センチュリー21の広域ネットワークを活かして、購入希望者を募ります。その後、入札方式で最も高値を提示した買主とマッチングできるシステムを採用しています。

共有持分の「買取相場」はなぜ安いのか?

共有持分の査定を出すと、「なぜ、単純に『全体の時価 × 持分割合』にならないのか?」と疑問に思うはずです。

ここには、買取業者が引き受ける「実務上のリスク」が大きく関係しています。

「市場価格 × 持分割合」にならない理由

例えば、時価3,000万円の家の持分1/2を売る場合、単純計算では1,500万円ですが、実際の買取価格はそれより低くなるのが一般的です。

理由は、その持分を買った第三者が、すぐにその家に住んだり自由に貸し出したりできないからです。不完全な権利を買う以上、市場価格からの「減価」が生じます。

買取業者の利益が差し引かれている

専門業者が共有持分を買い取った後、主に次のようなコストとリスクを負います。

- 他共有者との交渉・連絡コスト

- 共有物分割請求を行う場合の弁護士費用

- 裁判が長期化するリスク

- 不動産を使えない期間の固定資産税・管理費

- 空室・老朽化リスク

これらを織り込んだうえで、初めて事業として成り立つ価格が提示されるため、市場価格から一定のディスカウントが発生するのです。

高く売りたいなら仲介業者を選ぶべき

共有持分の買取業者は、「安く買って、後で利益を出す」ことを前提に価格を決めます。

買い取った持分を保有するのではなく、他の共有者の持分取得や共有物分割請求を行い、最終的に不動産全体として再販売することで利益を確保するビジネスモデルです。

そのため、交渉や訴訟にかかるリスク、長期化による時間コスト、固定資産税・管理費、空室や老朽化といった不確定要素をすべて買値から差し引いた価格が提示されます。

一方、仲介業者は、自社で買い取るのではなく、購入希望者を市場から探す立場です。

つまり、

- 投資目的の法人や投資家

- 共有持分の取得に慣れた個人投資家

- 将来的な単独所有を狙う第三者

など、その共有持分に価値を見出す買主同士を「入札方式」などで競わせることができます。

独自のネットワークを活用し、市場原理を働かせることで、業者の転売利益に削られない「市場最高値」での成約が期待できるのです。

【業界唯一】共有持分専門の仲介業者への売却・査定依頼はこちら ≫

共有持分を高く売るための売却戦略

ここでは、共有持分の市場相場を理解し、できるだけ高値で売却するための具体的な戦略について、詳しく解説していきます。

戦略①:共有持分の売却相場を左右する4つの要素を押さえる

あくまで目安ですが、共有持分の売却相場は、「不動産全体の市場価格×持分割合」です。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個別の状況によって大きく変動します。

共有持分の売却相場を左右する主な要因は、以下の通りです。

- 共有持分の割合

- 共有者の人数

- 共有者とのトラブルの有無

- 共有不動産の利用状況

共有持分の割合が大きく、共有者の人数が少ない方が、一般的に査定額が高くなります。

また、共有者とのトラブルがあったり、不動産に共有者が住んでいる場合は、査定額が下がる要因になってしまいます。

戦略②:業者選びのポイントを押さえる

共有持分を高値で売却するには、業者選びが非常に重要です。

共有持分を高く売りたい場合の業者選びのポイントは、以下の通りです。

- 買取業者よりも仲介業者を選ぶ

- 不動産鑑定士が査定している業者を選ぶ

- 売却にかかる費用が安い業者を選ぶ

①買取業者よりも仲介業者を選ぶ

共有持分の売却では、できるだけ高く売るためには「仲介業者」を選ぶのが有利です。

買取業者は転売を前提としているため、仕入れ価格として市場価格よりも安く提示されることが一般的です。

一方、仲介業者は市場の買主を探してくれるため、需要があればより高値で売却できる可能性があります。

売却までに2週間程度時間が掛かりますが、仲介業者を選ぶことで高値での売却が狙えます。

②不動産鑑定士が査定している業者を選ぶ

共有持分の価値は評価が難しく、通常の査定では正確な価格が出にくい場合があります。

そのため、不動産鑑定士が査定をしている業者を選ぶことが重要です。

不動産鑑定士は、共有持分の権利関係や市場性を正確に分析し、適正かつ説得力のある査定価格を算出してくれます。

調査書を見せて貰うことで、査定の根拠にも納得性が高まります。

③売却にかかる費用が安い業者を選ぶ

売却価格が高くても、かかる費用が多ければ手元に残る金額は少なくなってしまいます。

そのため、売却にかかる費用をできるだけ抑えることも、結果的に高額売却につながる重要なポイントです。

共有持分売却にかかる費用には、仲介手数料、登記費用、税金などがあります。これらの費用を削減できれば、それだけ手元に残る金額が増えます。

センチュリー21中央プロパティーでは、共有持分の売却にかかる売主様の費用負担は0円です。

共有持分の売却の流れ

共有持分の売却は、一般的な不動産売買とは異なる点もありますが、基本的な流れは以下の通りです。

- 共有者に持分を売却することを伝える(任意)

- 市場価格を調べる

- 各社に査定を依頼する

- 最低売却価格を決める

- 販売活動開始

- 売買契約締結

- 決済・所有権移転登記

共有持分の売却は、他の共有者の同意なしで可能ですが、後々のトラブルを避けるために可能であれば、事前に共有者に通知しておくことがおすすめです。

また、不動産会社へ査定を依頼する前に、ご自身で不動産の市場相場を確認しておくことで、不動産会社の言いなりにならずに済みます。

ただし、共有持分の購入希望者は一般的な不動産に比べて少ないため、ご自身の希望する額での売却が難しい場合も大いにあります。

そのため、最低限いくらであれば妥協できるか、自分の中で想定しておくと、スムーズに売却活動を進められます。

共有持分売却時の必要書類

共有持分の売却には、法的な手続きを進めるために以下の書類が主に必要となります。

- 登記識別情報(または登記済権利証)

- (持分を売却する人の)本人確認書類

- 印鑑証明書

- 住民票

- 実印

- 固定資産税評価証明書

- 土地測量図及び境界確認書(土地の場合)

- 建築確認済証、検査済証(建物の場合)

これらの書類の他にも、個別の状況に応じて追加で書類が必要になる場合があります。

共有持分売却に伴う費用と税金

共有持分を売却する際にかかる費用・税金は、以下の通りです。

- 仲介手数料

- 印紙税

- 相続登記費用

- 譲渡所得税

仲介手数料

不動産会社に仲介を依頼して共有持分を売却する場合、仲介手数料が発生します。

仲介手数料は、売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬で、一般的には、売買価格の3%に消費税を加えた金額が上限となります。

例えば、売買価格が1000万円の場合、3%の30万円に消費税が加算されます。

不動産会社によっては、売主の仲介手数料が無料の会社もありますので、契約前に必ず確認しましょう。

印紙税

不動産売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。

現在(2025年10月)は、不動産取引の活性化を目的とした印紙税の軽減措置が適用されています。

※軽減措置の適用期限は令和9年3月31日までに作成される文書

| 契約金額(記載金額) | 通常の印紙税額 | 軽減措置適用後の印紙税額 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。

相続登記費用

相続した不動産の名義変更手続きが終わっていない場合、売却前に相続登記手続きを行う必要があります。

相続登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。登記費用に加えて、司法書士への報酬料(10~15万円程度)が発生します。

譲渡所得税

共有持分を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。

譲渡所得は、売却価格から取得費(購入費用や建築費用など)と譲渡費用(仲介手数料、印紙税など売却にかかった費用)を差し引いた金額です。その金額に税率をかけて計算します。

税率は以下の通りです。

- 所有期間が5年を超える場合:20.315%

- 所有期間が5年以下の場合:39.63%

譲渡所得税は、売却した翌年にご自身で確定申告によって納める必要があります。

勝手に共有持分を売却するとトラブルになる?

ここでは、共有持分の売却前に知っておくべき主なリスクとその対策について解説します。

リスク①共有者と関係が悪化する

共有持分の売却は、法的には共有者の承諾や同意なしで可能性ですが、他の共有者に無断で売却した場合、関係性が悪化するリスクが伴います。

他の共有者からすれば、知らない間に見知らぬ人物と共有状態になったことに不満や不信感を抱くことがあります。「勝手に持分を売った!」と反感を買い、関係性が悪化してしまう可能性があります。

また、新たな共有者が現れることで、不動産の利用方針や収益の分配方法について、意見の対立が生じる可能性も出てきます。

可能であれば、売却前に他の共有者に自分の持分を売却したい旨の意思表示をしておくと良いでしょう。これにより、一方的な売却という印象を避け、トラブルを未然に防ぐことができます。

リスク②新たな共有者と他の共有者がトラブルになる

共有持分を買い取った業者と既存の共有者間でトラブルになるケースも少なくありません。

これは、買取業者のビジネスモデルに起因することが多いです。

多くの買取業者は、買い取った共有持分を単独名義の不動産として再販することで利益を最大化しようとします。

そのため、他の共有者に対しても持分を買い取るよう交渉を持ちかけることがありますが、その交渉が強引でしつこいと感じられることがあります。

ごく稀に、悪質な業者が買い取った持分の権利を主張し、勝手に共有不動産に立ち入ったり、迷惑行為に及んだりするケースも報告されています。

買取業者が、最終的な目的(単独所有化し再販すること)を隠して交渉を進め、他の共有者を不利な状況に追い込もうとする場合もあります。

業者の実績、評判、これまでの対応などを十分に調査し、契約内容を隅々まで確認しましょう。

リスク③共有物分割請求訴訟に発展する可能性がある

持分を取得した新たな共有者が、他の共有者に対して「共有物分割請求訴訟」を起こす可能性があります。共有物分割請求訴訟は、共有状態を解消するための法的な手続きです。

共有物分割請求訴訟は、時間と費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいものです。

訴訟となると、不動産の分割方法(現物分割、換価分割、代償分割など)は裁判所の判断に委ねられます。最終的に建物が競売にかけられ不動産を失うリスクもあります。

共有持分を売却する前に、売却後のリスクについて専門家(特に不動産に詳しい弁護士や、共有持分専門の不動産会社)と十分に相談し、理解を深めておくことが大切です。

また、他の共有者との関係をできるだけ良好に保ち、売却の意向を伝えることで、不必要な訴訟リスクを低減できる場合があります。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

共有持分売却時のトラブルリスクを低減する方法

共有持分の売却時のトラブルリスクを抑える方法は、主に以下の3つです。

- 共有持分専門の不動産会社を選ぶ

- 弁護士のサポートを受ける

- 売買契約書の内容を正確に理解する

①共有持分専門の不動産会社を選ぶ

前項からの繰り返しになりますが、共有持分の売却は特殊な取引であるため、実績や専門知識のある信頼できる業者を選ぶことが大切です。

経験の浅い業者や、自社の利益しか考えていない悪徳業者に依頼すると、適正価格で売却できなかったり、売却後のトラブルに発展するリスクがあります。

口コミや過去の実績を確認し、共有持分の取り扱いに強い業者を選ぶことで、安全かつスムーズな売却につながります。

②弁護士のサポートを受ける

共有持分の売却時、すでに相続人同士でトラブルになっているケースも珍しくありません。

トラブルから解放されたいと思うがゆえに、急ぎ足で売却を決断してしまうと、さらにトラブルになってしまう可能性もあります。

法的根拠を持って、売却の手続きを進めたり、トラブルに対応したりするには、共有持分に詳しい弁護士のサポートが必要不可欠です。

センチュリー21中央プロパティーでは、共有持分に強い弁護士が社内に在籍しています。トラブルのない共有持分の売却をサポートします。

③売買契約書の内容を正確に理解する

売買契約書は、共有持分の売買における売主と買主の権利義務関係を明確にするための最も重要な書類です。

契約書の内容を十分に理解せずに契約を締結すると、後々トラブルに発展する可能性があります。

契約書には専門的な法律用語が多く含まれており、一般の方には理解しにくい場合があります。不明な点はそのままにせず、必ず専門家(不動産業者や弁護士)に説明を求めましょう。

センチュリー21中央プロパティーでは、売買契約時に弁護士が立ち合い、売主様のリスクになり得るポイントを解説させていたします。

【売却事例】トラブルから解放された実際のケース

事例①:離婚後、元配偶者と一切会わずに共有持分を売却できたケース

離婚後も元配偶者と不動産を共有しており、連絡を取ること自体が精神的な負担になっていたケースです。

- 共有者同士の直接交渉は一切なし

- 専門業者が窓口となり、売却を進行

- 相談から約2週間で現金化

結果として、顔を合わせることなく共有状態を解消でき、「精神的に本当に楽になった」とのお声をいただきました。

事例②:相続で疎遠な親族と共有状態に。トラブルを回避して売却成功

相続をきっかけに、ほとんど面識のない親族と共有名義になった不動産。

話し合いが進まず、長年放置状態になっていました。

- 共有者間での合意形成は困難

- 専門業者が持分のみを取得

- 将来的な共有物分割請求リスクから解放

「次の相続で子どもに負担を残したくない」という想いから、早期の売却を決断され、問題を先送りにせず解決できたケースです。

事例③:固定資産税だけ払い続けていた共有不動産を現金化

誰も住んでおらず、収益も生まない不動産を共有していたものの、毎年の固定資産税だけが負担になっていたケース。

共有持分を売却したことで、

- 固定資産税の支払いが不要に

- 将来の管理・相続リスクも解消

「もっと早く相談すればよかった」という声が印象的でした。

【無料】共有持分の売却ならご相談ください

共有持分は、持ち続けていても「固定資産税の負担」や「次の相続での複雑化」といったリスクが増すばかりです。

大切なのは、「自分一人で悩まず、第三者の専門家を入れること」です。

当社では、共有者とのトラブルを抱えた物件のスピード売却を専門としています。

- 「他の共有者に知られずに売れる?」

- 「自分の持分はいくらになる?」

- 「将来のトラブルを今すぐ断ち切りたい」

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

共有持分の売却に関するよくある質問

Q.共有持分を売却したことは、必ず他の共有者にバレますか?

共有持分の売却は、事前に共有者へ通知する法的義務はありません。

そのため、売却時点で必ずしも知られるわけではありません。

ただし、売却後に登記簿謄本を確認された場合や、固定資産税の納付通知などをきっかけに、新たな共有者の存在に気づかれるケースはあります。

トラブルを避けるためには、

- 強引な交渉を行わない業者を選ぶ

- 売却後の対応方針を事前に説明してくれる専門業者に依頼する

といった点が重要です。

Q.共有持分を売却すると、他の共有者から訴えられることはありますか?

適正な価格・適法な手続きで売却していれば、訴えられる可能性は極めて低いです。

共有持分は、各共有者が自由に処分できる財産権であり、「勝手に売った」という理由だけで違法になることはありません。

ただし、

- 著しく安い価格での売却

- 親族間での不透明な取引

などは、後々トラブルの火種になる可能性があります。

そのため、査定根拠が明確な専門業者を選ぶことが重要です。

Q.相続登記が終わっていなくても、共有持分は売却できますか?

原則として、相続登記が完了していない状態では売却できません。

売却前に、被相続人名義から相続人名義へ変更する必要があります。

ただし、当社センチュリー21中央プロパティーでは、相続登記と売却手続きを同時並行でサポートしますので、まずはご相談ください。

Q.共有持分の売却にはどれくらいの期間がかかりますか?

売却方法によって異なりますが、目安は以下の通りです。

- 買取業者への売却:最短1週間〜2週間

- 仲介業者を利用した売却:2週間〜1か月程度

「とにかく早く現金化したい」のか「多少時間がかかっても高く売りたい」のかご自身の状況に応じて選択することが大切です。

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

中央プロパティー代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士

都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。