共有持分の私道を含む不動産の購入・売却方法は?トラブル事例や注意点を解説

目次

購入したい物件が私道に面している場合、その権利関係を正しく理解しておくことが大切です。

特に、私道を複数人で共有している場合、他の共有者の同意がなければ、自分が思うように通行したり、ライフラインの工事ができなかったりするケースがあります。

本記事では、共有持分の私道について、所有方法や権利、購入・売却時の注意点からトラブル事例まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。

共有持分の私道とは?

共有持分の私道について理解するために、まずは「私道」そのものの意味と、それを複数人で所有する「私道持分」の形態について基本的な知識を押さえましょう。

そもそも「私道」とは

私道とは、個人や団体が所有権を持つ道路のことです。

国や自治体が所有・管理する「公道」との大きな違いは、通行や利用に際して、所有者の許可が必要になる場合があるという点です。

「私道はトラブルになりやすい」とよく言われるのは、この所有権が原因です。

そのため、私道に接する物件の売買を検討する際は、まず私道の特性を理解しておく必要があります。

「私道持分」と所有方法

私道に面する物件を扱う上で重要になるのが「私道持分」です。

私道持分とは、一つの私道に複数の土地が面している場合に、関係者が道路を円滑に利用できるよう、それぞれが所有する私道の権利のことです。

この私道持分があることで、原則として誰かの承諾を得ることなく、日常生活に必要な通行や掘削が可能となります。

私道持分の所有方法には、主に以下の2つの形態があります。

- 共有型私道

- 持合型私道

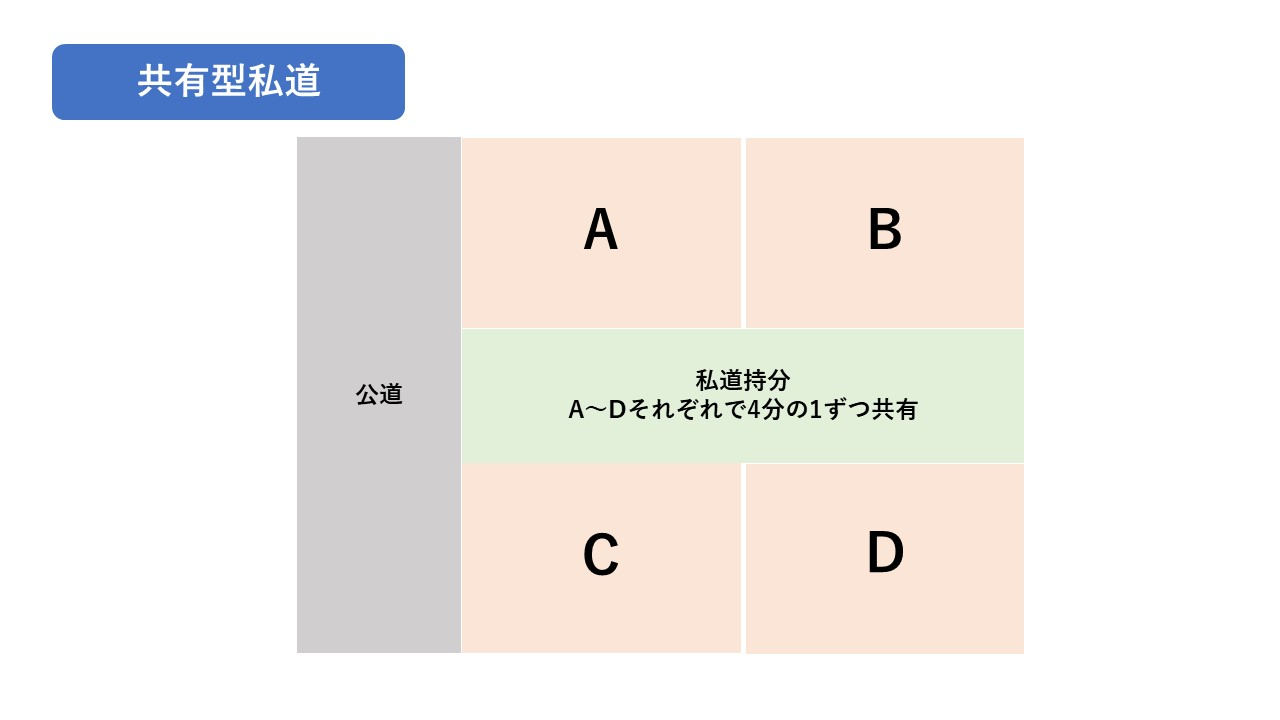

共有型私道

共有型私道は、1つの私道の所有権を均等に複数人で共有する方法で最も多いパターンです。

例えば、4人で私道を共同所有する場合、4分の1ずつ私道持分を持ちます。

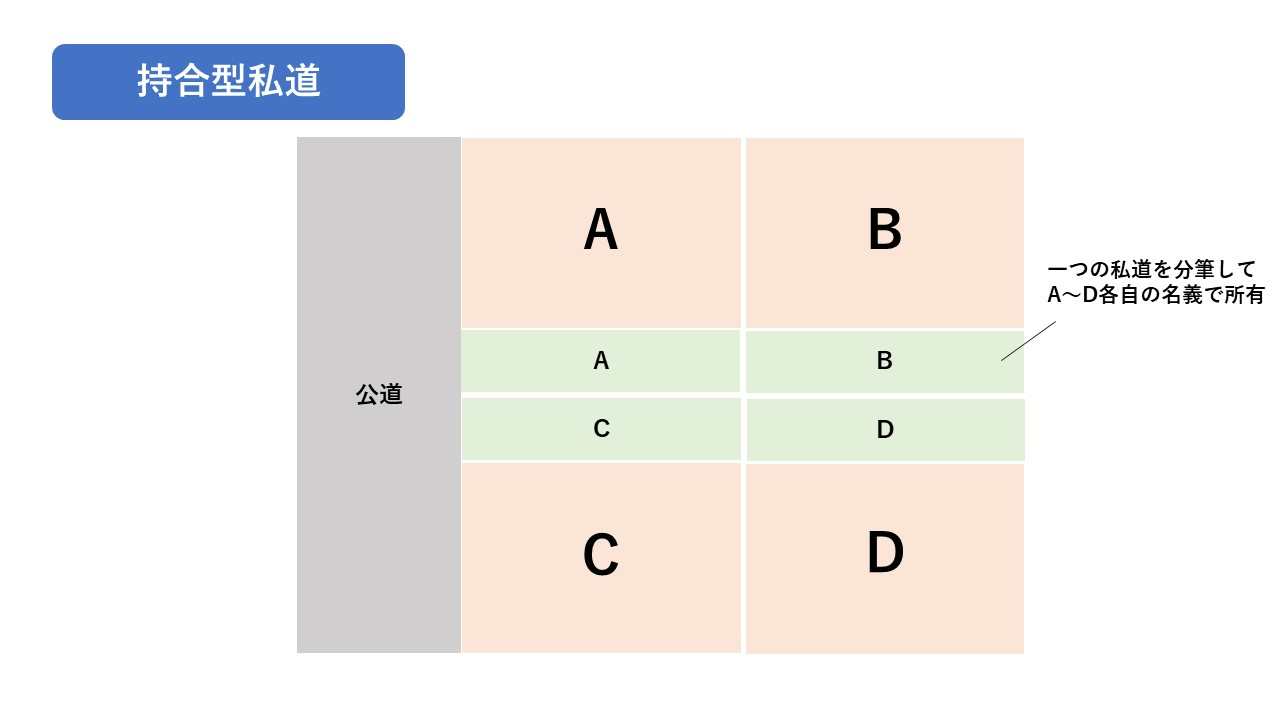

持合型私道

持合型私道は、1つの私道を所有者の数で分筆し、割り振られた区画を単独名義で所有する方法です。

なお、このような私道の所有形態は複雑で、登記を見てもよく分からないケースも少なくありません。

センチュリー21中央プロパティーには共有持分専門のスタッフが在籍しており、複雑な権利関係の調査からサポートいたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分の私道のメリット・デメリット

私道持分を所有することには、通行の自由が確保されるといったメリットがある一方で、税金や維持管理の負担といったデメリットも存在します。

メリット

私道持分を持つ最大のメリットは、道路の利用権を法的に有することができる点です。

これにより、日々の通行が自由にできるだけでなく、私道に接する土地の建て替えや売却も原則として自由に行えます。

デメリット

私道持分には、以下のようなデメリットが存在します。

- 固定資産税の負担

- 私道の維持管理

デメリット①:固定資産税がかかる

私道持分は個人の資産とみなされるため、原則として固定資産税が課されます。

ただし、地方税法の規定により「公共の用に供する道路」と判断されれば、非課税になるケースもあります。

非課税の適用は自治体の判断によるため、必ず管轄の役所に確認しましょう。

デメリット②:私道の維持管理を巡るトラブル

私道の補修や清掃といった維持管理は、共有者全員で行う必要があります。

しかし、その費用負担や作業分担を巡って、他の共有者と意見が対立し、トラブルに発展することが少なくありません。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分の私道でよくあるトラブル事例

便利な私道ですが、権利関係者が複数いる「共有持分」の状態では、意見の対立からトラブルに発展しがちです。

共有持分の私道でよくあるトラブルとしては、以下のようなものがあります。

- 掘削工事ができない

- 通行の承諾が得られない

- 補修工事が進まない

トラブル事例①:掘削工事ができない

共有私道の掘削工事は、民法上の「共有物の変更行為」にあたり、原則として共有者全員の同意が必要です。

そのため、土地の購入後にライフライン(水道・ガス管など)を新たに引き込もうとしても、共有者の一人でも反対すれば工事ができず、深刻なトラブルに発展するケースがあります。

トラブル事例②:通行の承諾が得られない

私道に接していても私道持分がない場合、通行には所有者の承諾が必要です。

この立場を利用し、高額な通行料や承諾料を請求されるトラブルも実際に起きています。

トラブル事例③:補修工事が進まない

アスファルトのひび割れなど、私道全体の補修は「共有物の管理行為」とされ、共有者の過半数の同意が必要です。

しかし、修繕費用は持分割合に応じて共有者全員で負担するため、費用負担を理由に反対する人が出て、必要な工事が進まないケースが多々あります。

トラブル事例④:税金を負担してくれない

共有型私道の場合、固定資産税の納税通知書は代表者一人にまとめて届きます。

代表者は他の共有者からそれぞれの負担分を徴収する必要がありますが、支払いを拒否する共有者がいると、代表者が立て替えざるを得なくなり、金銭トラブルに繋がります。

このような私道を巡るトラブルは、当事者間の話し合いだけでは解決が困難な場合がほとんどです。

センチュリー21中央プロパティーは、これまでに共有持分トラブルを4万件以上解決してきた豊富なノウハウがあります。

社内に弁護士も常駐しており、法的な観点から最善の解決策をご提案できますので、一人で悩まずにまずはご相談ください。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

私道の利用に関わる「通行権」や「掘削権」とは

私道を日常生活で円滑に利用するためには、法律で定められた権利を理解しておくことが不可欠です。

特に重要となる「通行権」と「掘削権」、そして近年の法改正のポイントについて見ていきましょう。

通行権の種類

私道を所有者以外が通行するには、通行できる権利が必要になります。

これらの権利がない場合、自由に通行できず、日常生活に支障をきたす恐れがあります。

代表的な通行権には以下の種類があります。

- 囲繞地(いにょうち)通行権

- 通行地役権

- 賃貸借契約に基づく通行権

①:囲繞地(いにょうち)通行権

囲繞地通行権とは、他の土地に囲まれて公道に出られない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地を通行して公道に出るための権利です。

これは民法で定められた強行的な権利であり、土地を囲んでいる所有者の承諾は不要で、通行料も発生しません。

②:通行地役権

通行地役権は、「自分の土地の利便性を高める」といった目的のために、当事者間の合意(設定契約)によって他人の土地を通行できる権利です。

囲繞地通行権とは異なり、必ずしも袋地である必要はありません。

契約によって通行料の有無を定めることができ、設定した権利を土地の新しい所有者など第三者にも主張するためには、法務局での登記が必要になります。

③:賃貸借契約に基づく通行権

私道の一部または全部について賃貸借契約を結び、土地そのものを借りることで通行権を得る方法もあります。

この場合、毎月の賃料が発生しますが、契約内容によっては通行だけでなく、駐車場や資材置き場として利用することも可能になります。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

掘削権

掘削権とは、水道管やガス管を埋設するために土地を掘削する工事に必要な権利です。

これは、私道の所有形態が「共有型」「持合型」のどちらの場合でも必要となります。

掘削権は民法で明確に定められているわけではないため、トラブルを避けるには、事前に私道の共有者から「掘削に関する承諾書」を取得しておくことが極めて重要です。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

知っておきたい民法改正のポイント(令和3年改正)

令和3年(2021年)の民法改正により、ライフラインに関するルールが一部変更されました。

具体的には、ライフラインの設備設置権がある場合は、!他の土地所有者の承諾がなくても設備の設置が可能であることや、不当な承諾料を支払う義務はない!ことが明記されました。

これにより、以前よりもライフライン設置に関するトラブルは解決しやすくなりましたが、それでもなお共有者間の合意形成が重要であることに変わりはありません。

共有持分の私道に接する土地の購入時の注意点

共有持分の私道に接する土地を購入する際に注意すべきポイントは、以下の通りです。

- 私道の権利関係を明確にする

- 建築基準法上の接道義務を満たしているか確認する

注意点①:私道の権利関係を明確にする

不動産の売買契約時には、必ず「通行承諾書」と「掘削承諾書」の有無を確認してください。

特に、通行や掘削が無償でできるか、将来にわたって有効なものか、といった承諾の範囲を細かくチェックすることが重要です。

誰の承諾が必要かは、私道の所有形態によって異なります。

- 共有型:共有者全員の承諾が必要

- 持合型:通行・掘削する箇所の所有者のみの承諾が必要

注意点②:建築基準法上の接道義務を満たしているか確認する

建物を建てる土地は、建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接していなければならない、という「接道義務」があります。

この義務を果たしていない土地では、建物の新築や建て替えができません。

私道がこの建築基準法上の道路として認められているか、必ず確認しましょう。

私道は、その成り立ちによって以下の4つなどに分類されます。

- 第42条1項3号道路(既存道路):建築基準法施行前から存在する幅員4m以上の道路。

- 第42条1項5号道路(位置指定道路):民間が開発申請し、行政から位置の指定を受けた幅員4m以上の道路。

- 第42条2項道路(みなし道路):幅員4m未満だが、特定行政庁が指定した道路。セットバックが必要になる場合がある。

- 第43条2項2号道路(但し書き道路):原則として再建築不可だが、建築審査会の許可を得れば建築が可能になる場合がある道路。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有持分の私道を売却する流れとポイント

権利関係が複雑な共有持分の私道ですが、適切な手順を踏めば売却することは可能です。

共有持分の私道を売却する流れは、以下の通りです。

- 権利関係の調査と必要書類の準備を行う

- 共有持分専門の不動産会社へ相談する

- 売却活動後、売買契約を締結する

Step1:権利関係の調査と必要書類の準備を行う

売却活動を始める前に、まずはご自身の私道持分の状況を正確に把握することが重要です。

はじめに、法務局で「公図」と「登記事項証明書」を取得し、以下の点を確認しましょう。

- 正確な地番と位置

- 私道の共有者全員の名前と住所

- ご自身の持分割合

これらの調査と並行して、売却に必要となる書類を準備します。

特に、土地の価値を大きく左右するのが「通行承諾書」と「掘削承諾書」です。

買主は購入後にトラブルなく生活できることを最も重視するため、これらの承諾書が揃っているかで、売却価格や買い手の見つかりやすさが大きく変わります。

【共有持分の私道の売却時に必要となる書類】

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 公図、地積測量図など

- 通行承諾書、掘削承諾書

- 固定資産税評価証明書

- 本人確認書類、実印、印鑑証明書

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

Step2:共有持分専門の不動産会社へ相談する

私道持分を含む不動産は、専門知識がないと適正な価格を算出するのが難しく、一般的な不動産会社では取り扱いを断られるケースも少なくありません。

そのため、調査と書類の準備がある程度進んだ段階で、センチュリー21中央プロパティーのような共有持分を専門に扱う不動産会社に相談することをおすすめします。

専門の会社に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

- 複雑な権利関係を整理し、適正な査定額を算出してくれる

- 他の共有者との交渉を代行してくれる

- 独自の買い手ネットワークを活かし、高値での売却が期待できる

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

Step3:売却活動後、売買契約を締結する

専門の不動産会社に仲介を依頼したら、いよいよ実際の売却活動に移ります。

査定額を基に売出価格を決定し、不動産会社のネットワークを通じて買主を探します。

有望な買主が見つかったら、価格や引き渡し条件の交渉を行い、合意に至れば売買契約を締結します。

私道持分を含む不動産の売買契約書は、私道の利用に関する取り決めなどを明記する必要があり、非常に専門的です。

契約後のトラブルを防ぐためにも、専門家による契約書のチェックは欠かせません。

なお、センチュリー21中央プロパティーでは、初回のご相談から売買契約書の作成・チェック、引き渡しまで、社内弁護士と専門スタッフがワンストップでサポートいたします。

独自の入札システムと幅広い買い手ネットワークを駆使し、あなたの持分をスピーディかつ高値で売却するお手伝いが可能です。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

まとめ:私道持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー

本記事では、共有持分の私道に関する権利やトラブル、売買時の注意点について解説しました。

私道持分は権利関係が複雑で、共有者間のトラブルも起こりやすいため、個人で対応するのは非常に困難です。

特に売却を検討される場合は、共有持分を専門に扱う不動産会社に依頼することが、トラブルなく、かつ高値で売却するカギ!となります。

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門に扱う不動産のプロフェッショナル集団であり、以下のような強みがあります。

- 共有持分トラブル4万件以上の解決実績

- 弁護士・司法書士など専門家との強力な連携体制

- AIと不動産鑑定士によるダブル査定で高額売却を実現

- ご相談から売却まで完全無料

共有持分の私道に関するお悩みは、どんな些細なことでも構いません。

まずはお気軽に当社の無料相談をご利用ください。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

共有持分の私道に関してよくある質問

最後に、共有持分の私道に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1.住宅ローンが通らないケースがあるというのは本当ですか?

A.はい、本当です。

購入物件が私道に面しているにも関わらず、その私道持分がない場合、住宅ローンの審査は厳しくなる傾向にあります。

金融機関は物件を担保に融資を行いますが、通行や掘削が自由にできない土地は資産価値が低いと判断され、担保としての評価も下がってしまうためです。

ただし、「通行承諾書」や「掘削承諾書」があれば、住宅ローンを利用できる可能性は高まります。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

Q2.ライフラインの掘削工事をしたいが、共有者の一人が承諾してくれない。一人でも反対されると工事はできませんか?

A.結論から言うと、一人が反対しても掘削工事を行うことは可能です。

ガスや水道などのライフライン整備は生活に不可欠な工事であり、反対理由が理不尽な場合は、最終的に裁判などを通じて承諾を得られる可能性が非常に高いです。

まずは当事者間で丁寧に交渉することが大切ですが、解決しない場合は、簡易裁判所での「民事調停」や、地方裁判所への「訴訟提起」といった法的手段を検討することになります。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

Q3.私道持分だけの売却は可能ですか?

A.法律上、売却すること自体は可能ですが、買い手を見つけるのは極めて困難です。

私道持分だけを購入しても、買主には何のメリットもないためです。

そのため、!私道を売却する際は、隣接する土地とセットで売却するのが一般的!です。

もし誤って土地だけを売却してしまった場合は、現在の土地所有者に譲渡または売却するのが最も現実的な解決策と言えるでしょう。

私道持分のみが手元に残ってしまいお困りの場合も、

センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

専門家の知見を活かし、最善の解決方法をご提案いたします。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。