共有持分の買取請求とは?権利行使の条件や流れ・請求された場合の対処法を解説

目次

共有不動産の扱いに困っていませんか? 「知らないうちに共有者になっていた」「他の共有者と意見が合わない」といった場合、共有持分の買取請求が解決策になるかもしれません。

この記事では、共有持分を買い取るための3つの主要な方法を、それぞれの特徴や流れとともに分かりやすく解説します。

共有持分の買取請求とは?

「共有持分の買取請求」とは、共有不動産において、ある共有者が他の共有者の持分を買い取りたいと意思表示し、その実行を求めることを指します。

その方法は、大きく分けて次の3つです。

| 方法 | 特徴 | 法的な強制力 |

| ①買取請求権の行使 | 特定の条件(管理費等の1年以上の滞納など)を満たした場合にのみ行使できる強力な法的権利 | あり |

| ②お願いベースの打診 | 当事者間の話し合いによる円満解決を目指す方法 | なし |

| ③共有物分割請求 | 話し合いがまとまらない場合に裁判所を通じて共有関係の解消を求める法的手続き | あり |

一口に「共有持分の買取請求」という言葉を使う際は、多くの場合①の買取請求権の行使を指し、この記事でも主にこの方法を軸として解説しています。(民法第253条第2項)

ただしその一方で、実際の共有者間の持分売買のケースでは②の「お願い」をベースにした話し合いから始まり、それでも解決しない場合に③の「共有物分割請求」へと進むことが一般的です。

買取請求権の行使は、あくまで特定の条件に合致する場合の限定的な手段であることを意識しましょう。

民法上の「共有持分買取権」の行使要件

共有持分の買取権は、民法に規定された共有者の権利です(民法第252条、第253条第3項)。

共有持分の買取権を行使するためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 共有不動産の維持管理費用や税金が未払いであること。

- 当該未払いが、共有者が「正当な理由なく」負担義務を履行しないことによるものであること。

- 未払い期間が継続して1年以上であること。

- 未払いによって他の共有者に「不利益」が生じていること。

これらの要件を満たすことで、買取請求権を行使し、共有関係の是正を図ることが可能になるのです。

共有持分買取請求を起こすケース

共有持分買取請求は、以下のようなケースで検討されます。

- 共有不動産を有効活用したいが、他の共有者の同意が得られない

- 共有不動産を売却したいが、共有者の中に反対する人がいる

- 共有者の一部が共有不動産の使用を独占している

- 他の共有者から共有持分を買い取り、単独所有者になりたい

- 共有持分を相続したが、他の共有者と協力して不動産を管理・活用する意思がない

先述の通り、まずは【他の共有者への「お願い」をベースとした買取請求】、またそれでも解決しない場合は【「共有物分割請求」による買取請求】のいずれかの方法が検討されます。

もし、維持管理費や税金を1年以上負担しない共有者がいる場合にのみ、【共有持分の「買取請求権」を行使する買取請求】が選択肢に入ります。

共有不動産を有効活用したいが、他の共有者の同意が得られない

共有不動産の建て替え、大規模リフォーム、用途変更には、原則として共有者全員の同意が必須です(民法251条)。

しかし、意見の不一致で計画が進まないケースも珍しくありません。このような場合、他の共有者の共有持分を買い取らせてもらう「共有持分買取請求」が有効な手段となり得ます。

買取請求によって共有関係から離脱し、単独所有者になれば、自身の意思のみで不動産の建て替えやリフォーム、用途変更といった自由な活用が可能となります。

共有不動産を売却したいが、共有者の中に反対する人がいる

共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。そのため、一人でも反対する共有者がいると売却は困難になります。

このような場合、他の共有者に対して共有持分買取請求を行い、全ての持分を買い取ることで単独所有の不動産として売却できます。

共有者の一部が共有不動産の使用を独占している

共有不動産は、各共有者がその持分に応じて使用する権利を有します。

しかし、特定の共有者が他の共有者の利用を妨げ、独占的に使用しているケースも存在します。このような状態は、他の共有者の権利を侵害しているため、是正を求める必要があります。

話し合いだけで解決しない場合、共有持分買取請求によって、独占している共有者の持分を買い取り、問題解決を図ることができます。

他の共有者から共有持分を買い取り、単独所有者になりたい

共有不動産を単独で所有したい場合、他の共有者全員から持分を買い取る必要があります。 交渉がスムーズに進めば良いのですが、価格や条件で折り合いがつかないことも少なくありません。

そのような場合でも、共有持分買取請求権を行使することで、裁判所の判断を仰ぎつつ、共有持分の買取を進められる可能性があります。

共有持分を相続したが、他の共有者と協力して不動産を管理・活用する意思がない

相続によって共有持分を取得した場合、他の共有者と協力して不動産を管理・活用する必要があります。

しかし、協力関係がうまくいかない場合、買取請求によって共有関係を解消し、単独所有者になることで、不動産の管理・活用を自分自身で決めることができるようになります。

共有持分の「買取請求権」を行使する流れ

共有持分の買取請求権を行使する流れは、以下の通りです。

- 他の共有者に対して、未払いの維持管理費・税金を催告する

- 共有持分の買取請求権を行使する旨を通知する

- 持分の買取価格を決める

- 対価を支払う

- 持分移転登記を行う

1. 他の共有者に対して、未払いの維持管理費・税金を催告する

共有不動産の維持管理費や税金が未払いの場合、まずは負担義務を履行していない共有者に対し、支払いを催告します。

催告は、内容証明郵便など、後々の証拠となる送付方法を選択することが肝要です。 これにより、未払い金の請求を行った事実を明確に残せます。

口頭での催告は避け、証拠が残る形で、他の共有者へ未払い分の支払いを求めましょう。

2. 共有持分の買取請求権を行使する旨を通知する

他の共有者が催告後も未払い金を支払わない場合、まずは買取請求権の行使を検討している旨を内容証明郵便で通知します。

その後も未払いが続き、かつ未払い期間が合計で1年以上経過した時点で、正式に共有持分の買取請求権を行使する旨を相手方に通知します。

この場合も、後の証拠とするため、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

3. 持分の買取価格を決める

共有持分の買取価格は、当事者間の協議で決めるのが基本です。

しかし、価格について合意に至らないケースも考えられます。

合意に至らない場合は、不動産鑑定士に依頼して査定を行うのが一般的です。不動産鑑定士による鑑定評価は、当事者間で合意できる適正な買取価格を見出すための参考となり、円滑な取引に役立ちます。

4. 対価を支払う

共有持分の買取価格が決定した際は、持分を買取させてくれる共有者へ対価(または相当の償金)を支払います。

5. 持分移転登記を行う

対価の支払いが完了したら、法務局で「持分移転登記」を行います。

登記が完了してはじめて正式に買取が完了し、買取側は単独所有者となるか、自身の持分が増加します。

共有持分の買取請求以外に他の共有者の持分を買い取る方法

買取請求権の行使以外に他の共有者の持分を買い取るための方法として、冒頭でもお伝えした次の2つについて解説していきます。

- 他の共有者に持分を買い取りたい旨を「お願い」ベースで打診する(微修正の上移動)

- 他の共有者との話がまとまらない場合は「共有物分割請求」を申し立てる(微修正の上移動)

他の共有者に持分を買い取りたい旨を「お願い」ベースで打診する

他の共有者に対する持分の買取請求には、法的強制力を持たない「お願い」としての請求があります。

これは、買取請求権や共有物分割請求を行使する前に、まずは持分を売ってほしい対象の共有者に対してその旨をお願いベースで打診することで目指す方法です。

この方法のメリットは、話し合いによって柔軟な解決を目指せる点です。

例えば、買取価格や支払い方法について、互いの事情を考慮しながら合意形成を図れます。また、裁判手続きに進む場合と比較して、時間や費用を抑えられる可能性があります。

しかし、デメリットとして、相手方が持分の売却に必ずしも応じる義務はない点が挙げられます。

交渉が決裂した場合、解決までに時間がかかることや、最終的に共有物分割請求訴訟に発展する可能性も考慮しなければなりません。

他の共有者との話がまとまらない場合は「共有物分割請求」を申し立てる

共有持分の買取請求において上記のお願いベースでの話がまとまらない場合、民法上の「共有物分割請求」という法的手段を用いる方法があります。

これは、裁判所を通じて共有状態の解消を求めるものであり、最終的には裁判所の判決によって共有物の分割方法が決定されるのです。

共有物分割請求では、現物分割、換価分割、そして代償分割(全面的価格賠償=他の共有者の持分を金銭の支払いを通して取得し、単独所有にする分割方法)のいずれかが選択されます。

共有持分の買取請求を共有物分割請求によって実現するためには、この代償分割(全面的価格賠償を裁判所)に認めてもらう必要があります。

この方法のメリットは、法的強制力により共有関係を解消できる点です。

しかし、裁判手続きには時間と費用がかかること、必ずしも希望通りの結果(代償分割)になるとは限らない点がデメリットとして挙げられます。

また、共有不動産の状態や共有者間の関係性によっては、共有物分割請求自体が認められないケースもあるため注意が必要です。

共有持分買取請求を検討する際の留意事項

共有持分の買取請求を検討する際には、以下の点に注意が必要です。

請求する際に証拠を残す

共有持分の買取請求を進める際には、すべてのプロセスにおいて証拠を残すことが極めて重要です。

- 催告や通知は内容証明郵便で行う

未払い金の請求や買取請求権の行使の意思表示は、送付した事実と内容が証明される内容証明郵便を利用しましょう。 - 協議内容は書面に残す

買取価格や支払い条件など、共有者間の協議で合意した内容は、必ず書面(合意書、覚書など)にして、当事者全員が署名捺印するようにしましょう。 - 録音やメールも有効な証拠

口頭でのやり取りも、可能であれば録音したり、内容をメールで確認したりすることで、後のトラブルを防ぐための証拠となり得ます。

無償で取得できるわけではない

共有持分の買取請求は、あくまでも金銭の支払い(代償金または償金)を伴う「買い取り」であり、無償で他の共有者の持分を取得できるわけではありません。

特に、「買取請求権」を行使する場合や、共有物分割請求で全面的価格賠償が認められた場合でも、適正な価格での支払いが求められます。相手方が価格に納得しない場合は、不動産鑑定士による評価が重要となり、最終的には裁判所の判断に委ねられることもあります。

共有物分割請求が利用できないケースもある

共有物分割請求は、原則としていつでも請求できるとされていますが、例外的に利用できないケースも存在します。

- 「共有物分割禁止特約」がある場合

共有者間で、一定期間(最長5年、更新可能)共有物の分割を禁止する旨の特約が結ばれている場合、その期間中は共有物分割請求を行うことができません。 - 「権利の濫用」にあたる場合

共有物分割請求が、他の共有者に著しい不利益を与えるなど、社会通念上許容されないような目的や態様で行われる場合、権利の濫用として認められない可能性があります。例えば、嫌がらせ目的で頻繁に請求を繰り返すようなケースが該当します。

他の共有者から共有持分買取請求を起こされた場合の対処方法は?

他の共有者から共有持分買取請求を起こされた場合の対処方法は、以下の通りです。

- 他の共有者の持分を買い取る

- 買取を希望する共有者に自分の共有持分を売却する

- 第三者に自分の共有持分を売却する

【不動産を手放したくない】他の共有者の持分を買い取る

共有不動産を手放したくない場合は、買取請求をしてきた共有者の持分を買い取ることを検討しましょう。

資金の準備が必要になりますが、共有関係を解消し、単独所有者になることが可能です。

この場合、相手が共有物分割訴訟を起こしているのであれば、裁判所に対して全面的価格賠償の申し出を行うことになります。

【提示金額に納得】買取を希望する共有者に自分の共有持分を売却する

他の共有者から提示された買取金額に納得できる場合は、自身の共有持分を売却し、共有関係から離脱するのも一つの選択肢です。

売却によりまとまった資金を得られ、共有関係にまつわる煩わしさから解放されます。

ただし、売却後の税金や諸費用については事前に確認しておきましょう。

【他の共有者に売却したくない】第三者に自分の共有持分を売却する

他の共有者には自身の持分を売却したくない、あるいは、より高値で売却したいと考える場合は、第三者への売却を検討するのがおすすめです。

ただし、共有持分は不動産の活用に制限があることから、買い手がつきにくいため、共有持分専門の仲介業者や買取業者を依頼するのが一般的です。

共有持分の買取業者と仲介業者の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。共有持分の売却時の業者選びの参考にしていただければ幸いです。

自己持分のみの売却なら、共有持分買取請求よりもスムーズに共有状態を解消できる

共有関係を解消したい場合、共有持分買取請求は有効な手段ですが、他の共有者との交渉や、場合によっては裁判手続きが必要になることもあります。

よりスムーズな解決を望むのであれば、自身の共有持分のみを第三者に売却する方法も検討する価値があります。

共有持分の売却にあたっては、他の共有者の同意が不要なため、自身の意思だけで手続きを進められます。

ただし、共有持分は、一般の不動産に比べて買い手を見つけるのが難しい傾向にあります。

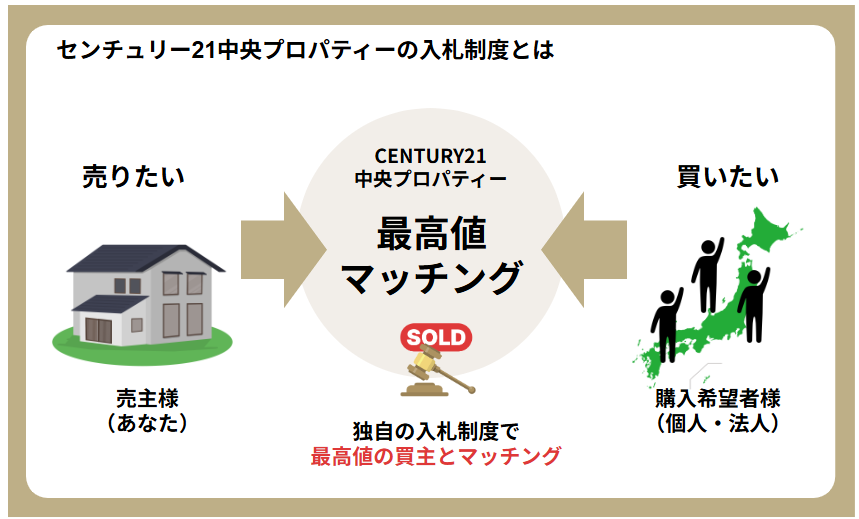

そのため、独自の「買い手ネットワーク」を持つ、センチュリー21中央プロパティーのような仲介業者に売却を依頼するのが、早期かつ高額での持分売却を期待できる手段と言えます。

まとめ:相談&トラブル解決実績4万件!持分売却は中央プロパティーにお任せ下さい

共有持分の買取請求は、共有状態を解消するための有効な手段ですが、共有者との交渉や法的手続きなど、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。

また、共有持分の状況によっては、他の共有者への買取請求が困難なケースや、想定外のトラブルに発展する可能性もあります。

「可能な限り持分を高く売りたい」「共有者と揉めずに共有状態を解消したい」…そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分売却仲介・トラブル解決の専門家として、数多くのトラブル解決実績がございます。 また、独自の入札制度により、お客様の共有持分を高額売却へと導きます。

さらに、持分売却にかかる手数料・諸費用のご負担は一切ございませんので、安心してご依頼いただけます。 社内弁護士による万全のフォロー体制を整えておりますので、法的な問題もスムーズに解決できます。 まずはお気軽にご相談いただき、お客様にとって最適な解決策を一緒に見つけましょう。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

共有持分に関するよくあるご質問

所在不明の共有者の持分を買い取りたい場合はどうすればいい?

共有者の中に、連絡先がわからず所在不明の人がいる場合、「所在等不明共有者の持分取得制度」の利用を検討できます。

これは、2023年4月に施行された民法改正によって導入された制度で、裁判所に申し立てを行うことで、所在等不明共有者の持分を時価で取得することが可能になります。

この制度の詳細は、上記「「所在等不明共有者の持分取得制度」と「買取請求権」の違い」の項目をご参照ください。

買取請求されたけど売りたくない場合はどうすればいい?

他の共有者から買取請求された場合でも、必ずしも自分の持分を売却する必要はありません。いくつかの対処法が考えられます。

- 請求相手の持分を買い取る

不動産を手放したくない場合、請求してきた相手の持分を自分が買い取ることで、単独所有者になることができます。ただし、相応の資金が必要となります。 - 第三者に売却する

相手に売りたくない場合や、より高値で売却したい場合は、自身の共有持分を第三者に売却することも可能です。この場合、他の共有者の同意は不要です。ただし、共有持分は一般的な不動産と比べて買い手が見つけにくい傾向があるため、共有持分専門の不動産会社に相談するのが賢明です。 - 提示金額に納得できない場合は交渉する

相手から提示された買取金額が適正でないと感じる場合は、専門家(不動産鑑定士など)に査定を依頼し、その結果をもとに価格交渉を行うことも重要です。

自分の持分を共有者に買い取ってもらうことは可能?

はい、可能です。

共有者に自分の持分を買い取ってもらうことは、共有関係を解消する一般的な方法の一つです。

まずは、共有者に対して買取を希望する旨を伝え、価格や条件について話し合いましょう。話し合いで合意に至れば、任意での売買契約を締結し、持分を売却できます。

もし話し合いがまとまらない場合は、「共有物分割請求」を申し立てることで、裁判所の判断を仰ぎ、結果的に共有者に自分の持分を買い取ってもらう(全面的価格賠償が認められる)可能性もあります。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。