共有持分の処分を徹底解説!売却・放棄・分割の全知識とトラブル解決法

目次

「共有持分を相続したが、共有者とトラブルになり処分したい」

「離婚することになり、自身の共有持分を処分したい」

このように、1つの不動産を複数人で所有しているために、トラブルになりやすいのが共有名義不動産です。

トラブルから抜け出すため、あるいはトラブルを未然に防ぐために、共有持分の処分を考える方も多くいらっしゃいます。

本記事では、共有持分の処分方法、そして共有状態の解消方法について解説していきます。

共有持分の処分をご検討の方は、どの方法が最も自分に適しているか参考にしながらご覧ください。

自身の共有持分は原則自由に処分できる

共有持分は、自身の持分のみであれば、他の共有者の同意なく、自由に処分することができます(民法第206条)。

「共有名義の不動産なのに、勝手に売却していいの?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、まず共有持分の概要とルールを解説していきます。

そもそも共有持分とは?

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している際のそれぞれの「所有権の割合」のことを指します。

共有持分が発生する理由は、大きく2つあります。

1つ目が不動産を相続した場合です。

例えば、親が亡くなり兄弟で実家を相続した場合などが挙げられます。

共有持分が発生するきっかけの約9割が相続です。

2つ目が夫婦で不動産を共同購入した場合です。

例えば、夫婦それぞれで資金を出し合ってマイホームを購入した場合などが挙げられます。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有不動産の管理・変更・処分のルール【民法改正】

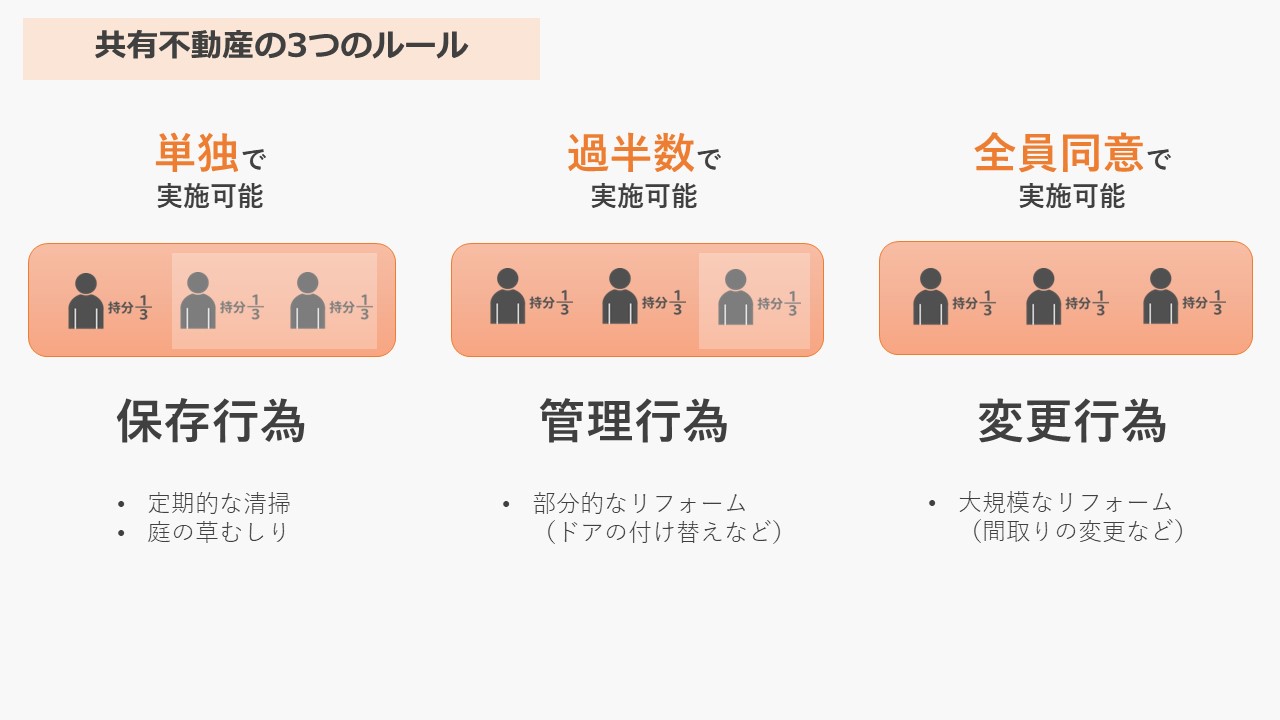

共有名義の不動産の場合、当然ながら単独名義とは異なるルールがあります。

簡単に言うと、共有名義不動産には自分一人の意思ではできない行為があります。

下記の図で言うと、不動産全体の管理行為や変更行為は自身の単独の意思では実施できません。

例えば、共有名義不動産全体を売却したり、大規模なリフォームをしたり、第三者に賃貸で貸し出したりする場合、原則として共有者全員の同意が必要になります。

また、共有物の管理ルールは、2023年4月1日に施行された民法改正で以下の変更があり、より柔軟な対応が可能になりました。

- 変更行為について、形状又は効用の著しい変更を伴わない場合(軽微変更)は、持分の過半数で決定できる(民法第251条1項、第252条1項)。

- 共有者間の定めがない状態で、特定の共有者が共有物を使用している場合、過半数の同意で管理行為を決定することができる(民法第252条1項)。

- 賃借権について、一定期間の賃借であれば、管理行為とみなし過半数の同意で決定できる(民法第252条4項)。

このように、単独名義とは異なり、自分の意思だけで自由に不動産を扱うことができない制限があるため、共有名義不動産の処分や管理を巡り、共有者間でのトラブルがしばしば発生するというわけです。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有持分を処分・解消する具体的な方法

共有持分を処分する方法については、ご自身の状況に合わせて様々な選択肢があります。

他の共有者と意見が割れ、話し合いがまとまらない場合は、自分の持分のみを処分するのが賢明でしょう。

共有持分を処分・解消する具体的な方法としては、大きく分けて以下の2種類があります。

- 自分の持分のみを処分する方法

- 共有状態そのものを解消する方法

自分の持分のみを処分する方法

自分の持分のみを処分する方法は、以下の通りです。

- 第三者へ売却する

- 他の共有者へ売却する

- 贈与する

- 放棄する

処分方法①:第三者へ売却する

1つ目は、ご自身の持分を売却する方法です。

売却先には、親族や知り合い、または第三者という選択肢があります。

共有持分の売却は、通常の不動産売買とは異なり、法律や権利関係が複雑であるため、一般的な不動産会社では、相談を断られてしまうケースが多いです。

そのため、センチュリー21中央プロパティーのような共有持分専門の不動産仲介会社や、買取業者へ相談するのがおすすめです。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

処分方法②:他の共有者へ売却する

2つ目は、他の共有者にご自身の持分を売却する方法です。

この方法は、共有関係から完全に離脱できるため、最も円満な解決策の一つとなります。

ただし、他の共有者に購入意思と資金力があることが前提となります。

価格交渉や引き渡し時期など、細部の調整が必要になるため、弁護士や不動産鑑定士などの専門家を交えて話し合うとスムーズに進むでしょう。

【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

処分方法③:贈与する

3つ目は、ご自身の持分を贈与する方法です。

売却と同様に、親族または第三者に対し、無償で贈与ができます。

ただし、贈与された相手には贈与税がかかる可能性があるため、相手の同意は必要不可欠です。

また、贈与なので売却とは異なり、当然ながら金銭的な対価を得ることはできません。

処分方法④:放棄する

4つ目は、ご自身の持分を放棄する方法です。

共有持分を放棄する場合、所有権移転登記をおこないます。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用元:民法第255条

ただし、持分の放棄は単独の意思表示で可能ですが、所有権移転登記の手続きには他の共有者全員が共同で申請する必要があるため、協力が得られない場合は現実的な選択肢とは言えません。

【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫

共有状態そのものを解消する方法

ここまでは、主に自分の持分のみを対象とする処分方法を紹介してきました。

ここからは、不動産全体に働きかけて共有状態の解消を目指す方法を紹介します。

共有状態そのものを解消する方法としては、主に以下のものがあります。

- 共有物分割請求を行う

- 不動産全体を売却する

- 【土地の場合】分筆して単独名義にする

解消方法①:共有物分割請求を行う

1つ目は、不動産を分割して、共有関係を解消する方法です。

共有者間での話し合いがまとまらない場合は、「共有物分割請求訴訟」という法的な手続きに進むことも可能です。

共有不動産の分割方法としては、主に以下の3種類があります。

| 現物分割 | 代償分割 (価格賠償) | 換価分割 (代金分割) | |

| 概要 | 土地を分筆してそれぞれの土地を単独所有にする | 1人が他の共有者に持分の代償金を支払って単独所有にする | 不動産を競売にかけて売却し、売却代金を共有持分に応じて分配する |

| メリット | 共有者全員に不動産が残る | 不動産を売却せずに守ることができる | 金銭ベースで公平な分割ができる |

| デメリット | 土地を分筆できない場合がある | 代償金を支払えない場合がある | 市場価格より安く不動産を手放すことになる可能性がある |

なお、2023年4月に施行された改正民法では、共有物分割に関するルールも整備され、裁判所がより柔軟な判断を下せるようになりました。

解消方法②:不動産全体を売却する

2つ目は、共有名義不動産全体を売却する方法です。

共有者全員が同意してくれる場合は、最も理想的な解決方法です。

もちろん、先述した通り持分のみを売却することは法律上可能です。

しかし、共有持分は買い手が見つかりにくいという側面があります。

なぜなら、共有持分だけを購入しても、他の共有者の同意がなければ不動産全体の活用ができず、単独所有の不動産と比べて資産価値が低く評価されるからです。

当然、売買価格も、不動産全体の売却価格を持分割合で按分した額より低くなるのが一般的です。

一方で、不動産全体を売却することができれば、通常の不動産売買と何ら変わりはなく、資産価値も高い状態での取引が可能です。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

解消方法③:【土地の場合】分筆して単独名義にする

土地の共有持分を所有している場合、分筆(ぶんぴつ)によって共有状態を解消し、自分の名義で売却する方法があります。

分筆とは、登記されている一筆の土地を複数に分割し、それぞれを独立した土地として登記することです。

これにより、分筆した土地を持分割合に応じてそれぞれが単独で所有し、ご自身の土地を自由に売却できるようになります。

ただし、分筆には測量や登記手続きが必要であり、土地の形状や接道状況によっては分筆が困難な場合もあります。

また、分筆後の土地の価値が下がってしまうリスクも考慮しなければなりません。

【事例で学ぶ】共有持分を処分する流れと注意点

共有持分を処分する流れと注意点について、実際の事例を用いてわかりやすく解説していきます。

| <事例> Aさんは、甲不動産(土地)をBさん(兄)と二人で共同所有していますが、共有関係を解消したいと考えています。どのような方法、または注意点がありますか?※登記はAさん(自分)、Bさん(兄)の共同名義で、持分はそれぞれ2分の1ずつです。 |

この場合において、共有持分を処分する際のポイントは以下の3つです。

- ポイント①:Aさんの持分のみであれば、自由に処分が可能。

- ポイント②:処分の方法は、複数ある(前章で解説した通り)。

- ポイント③:Aさんが持分を処分することで、共有状態の解消ができる。

持分は、各共有者の所有権であるため、「自分の持分を処分する」こと自体は、各持分権者の自由です。

つまり、本件ではAさんが持つ土地の持分については、その処分を単独(自分一人)でできます。

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

引用元:民法第250条

では、共有物の全部を処分してしまうことはできるかというと、以下の通り法律で定められています。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

引用元:民法第251条

不動産全体の売却等の「処分」は、共有物の「変更」行為にあたるため、「他の共有者の同意を得なければ」することができません。

上記のように、土地全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、ご自身の持分のみであれば単独で処分することが可能です。

ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分の処分でトラブルを防ぐポイント

共有名義不動産の処分は、他の共有者との人間関係が絡むため、トラブルに発展しやすいものです。

共有持分の処分に際して、トラブルを未然に防ぐためのポイントは以下の通りです。

- 他の共有者と今後の活用方法を確認する

- 他の共有者へ事前に伝える

ポイント①:他の共有者と今後の活用方法を確認する

共有持分の処分を検討する前に、他の共有者と不動産の今後の活用方法について話し合うことが重要です。

例えば、「賃貸に出したい」「売却したい」「誰かが住み続けたい」など、それぞれの希望や考えを事前に確認することで、後のトラブルを避けられます。

ポイント②:他の共有者へ事前に伝える

ご自身の共有持分を売却や贈与などで処分する際は、他の共有者へ事前にその意思を伝えましょう。

たとえ法的に同意が不要な場合でも、事前の連絡は信頼関係を維持し、不必要な誤解や不満を防ぐ上で非常に有効です。

可能であれば、書面で通知するなど、記録に残る形で伝えることをおすすめします。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

まとめ

本記事では、共有持分の処分方法について解説しました。

共有名義不動産は、自分の持分のみであれば、自由に処分が可能です。

主な処分・解消方法を再確認しましょう。

【ご自身の持分のみを処分する方法】

- 第三者へ売却する

- 他の共有者へ売却する

- 贈与する

- 放棄する

【共有状態そのものを解消する方法】

- 不動産を分割する(共有物分割請求)

- 不動産全体を売却する

- 【土地の場合】分筆して単独名義にする

共有名義不動産は、他の共有者との権利関係が複雑なため、トラブルに発展しやすいリスクがあります。

共有関係を解消したい、共有持分を処分したい場合は、専門的な知識と実績を持つ弁護士や司法書士、または共有持分を専門に取り扱う不動産会社への相談が一番の近道です。

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門とする不動産仲介会社です。

これまでに延べ4万件を超える共有持分のトラブル解決・売却をサポートしてまいりました。

共有持分に強い社内弁護士が常駐しているため、いつでも法的な課題をクリアしながら、確実・安全にお手続きを進められる点が大きな強みとなっております。

初回のご相談から売却に至るまで、諸費用は完全無料でご利用いただけますので、共有持分のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

共有持分の処分に関してよくある質問

共有持分の処分についてよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。

Q1.他の共有者に無断で自分の共有持分を売却しても問題ありませんか?

A.はい、ご自身の共有持分だけであれば、他の共有者の同意を得ることなく、自由に売却できます。

ただし、実際に共有持分を購入する第三者は限られており、多くの場合、共有不動産全体を有効活用できないリスクを負うことになります。

そのため、センチュリー21中央プロパティーのような共有持分専門の不動産仲介会社に相談するか、他の共有者との話し合いを通じて全体を売却する方向で検討するのが現実的です。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

Q2.抵当権のついた共有持分の処分は可能ですか?

A.はい、抵当権が付いている共有持分でも処分は可能です。

ただし、ご自身の持分に抵当権が付いている場合、もし債務が返済されなければ、抵当権者がその持分を競売にかける権利を持つため、買い手が見つかりにくい傾向があります。

売却する際には、抵当権を抹消するか、抵当権が付いたままで買い取ってくれる業者を探す必要があります。

センチュリー21中央プロパティーをはじめ、共有持分専門の不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

Q3.マンションの場合、区分所有権・敷地所有権・共用部分をセットで処分する必要がありますか?

A.はい、その通りです。

マンションの場合、建物の一室を所有する「区分所有権」と、その建物が建っている土地を利用する「敷地利用権」が一体となっています。

また、廊下や階段、エントランスなどの「共用部分」の持分も、区分所有権と一体で扱われます。

マンションの専有部分(一室)を処分する際は、これらの権利(区分所有権、敷地利用権、共用部分の持分)を分離して処分することはできず、一体として扱われます。

そのため、土地のみの共有持分を処分する場合とは性質が異なります。

マンション全体の売却には、区分所有者全員の同意が必要となることが多いですが、自身の区分所有権(共有持分を含む)は、原則として自由に処分できます。

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。