遺産共有・共有物分割の改正ポイントまとめ【2023年改正版】

目次

2023年4月1日に施行された改正民法により、相続に関するルールが大きく変更されました。

2023年4月から施行されている「遺産共有」と「共有物分割」の新ルールについて、押さえておくべきポイントは以下の通りです。

- ポイント①:法改正の目的は「所有者不明土地問題」の解決

- ポイント②:遺産分割に「10年の期限」が設けられた

- ポイント③:共有物分割の手続きがシンプルになった

- ポイント④:所在不明の相続人がいても手続きを進めやすくなった

- ポイント⑤:10年経過で「特別受益・寄与分」の主張が困難になる

本記事では、相続を控えている方や、すでに遺産分割でお悩みの方に向けて、民法改正による「共有物分割」の新制度をわかりやすく解説します。

【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫

2023年法改正まとめ

1. 共有物の管理・変更に関する改正(民法第251条、第252条)

共有不動産の活用をしやすくするため、共有者全員の同意が必要だった行為の範囲が縮小されました。

民法第251条第1項(共有物の変更)

- 【改正内容】

共有物の「軽微な変更」は、共有者全員の同意ではなく、持分価格の過半数で決定できることが明確化されました。 - 【具体例】

建物の外壁や屋上防水などの大規模修繕、砂利道の舗装など、物の構造や用途に著しい変更を伴わない行為が、過半数の同意で実行可能になりました。

民法第252条第4項(共有物の管理)

- 【改正内容】

- 共有不動産の「短期賃借権の設定」が、管理行為として持分価格の過半数で決定できることが明確化されました。

- 【具体例】

建物の賃貸借期間が3年以下、土地の賃貸借期間が5年以下など、一定期間を超えない賃貸借契約の設定が、過半数の同意で可能になりました。

2. 裁判による共有物分割の手続きに関する改正(民法第258条)

共有関係を解消するための裁判手続きが、より合理的で柔軟になりました。

民法第258条第1項(協議の要件緩和)

- 【改正内容】

裁判所に分割を請求できる要件に、従来の「協議が調わないとき」に加え、「協議をすることができないとき」が明記されました。 - 【具体例】

一部の共有者が話し合いに一切応じない場合でも、協議を経ずに裁判所へ分割を請求できるようになり、訴訟のハードルが下がりました。

民法第258条第2項・第3項(分割方法の優先順位)

- 【改正内容】

裁判所が分割方法を決める際、代償分割(価格賠償)が法律に明文化され、現物分割または代償分割を優先すべきと定められました(第2項)。

これらの方法ができない場合や、著しく価格が減少する恐れがある場合に、換価分割(競売)を命じることができる(第3項)と、優先順位が明確になりました。

3. 相続における期間制限の新設(民法第904条の3)

長期間放置された遺産分割協議に期限を設けるためのルールが新設されました。

民法第904条の3(特別受益・寄与分の主張制限)

- 【新設内容】

相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益(生前の贈与など)や寄与分(財産の維持・増加への貢献)に関する主張が原則としてできなくなります。 - 【目的】

長期間が経過すると証拠の収集が困難になるため、遺産分割協議を促し、相続財産の確定を早めることで、遺産共有状態の長期化を防ぐことを目的としています。

4. 所在不明の共有者がいる場合の特則(民法第262条の2、第262条の3)

連絡が取れない共有者がいる場合の不動産の処分・活用を可能にする特則が新設されました。

民法第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)

- 【新設内容】

裁判所の決定を得て、所在不明の共有者の持分を取得する手続きが可能になりました。

これにより、他の共有者が完全に単独所有となり、自由に不動産を処分・活用できるようになります。

民法第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)

- 【新設内容】

裁判所の決定を得て、所在不明の共有者の持分を第三者に譲渡する手続きが可能になりました。

これにより、共有者全員で不動産全体の売却などを進めやすくなります。

今回の法改正の背景と目的

今回の民法改正は、相続時のルール変更であり、「知らずに損をする」可能性もある重要な内容です。

法改正が必要とされた背景と目的は以下の通りです。

これまでの「遺産共有」が抱える問題点

相続が発生すると、遺産は一旦、相続人全員の「遺産共有」という状態になります。

この状態が長引くと、次のような問題が生じていました。

- 管理・処分の停滞

不動産の売却や活用には共有者全員の同意が必要ですが、一人でも反対したり、連絡が取れなくなったりすると、何もできずに不動産が放置されてしまう。 - 権利関係の複雑化

遺産分割をしないまま年月が経ち、共有者が亡くなる(二次相続、三次相続)ことで、共有者がねずみ算式に増え、権利関係が極度に複雑化する。

法改正の目的は「所有者不明土地問題」の解消

上記の放置された不動産が、全国で深刻化する「所有者不明土地問題」の大きな原因となっていました。所有者がわからない土地は、公共事業や災害復旧の妨げとなるなど、社会全体に悪影響を及ぼします。

法改正は、遺産共有の状態が長期間続くことを防ぎ、円滑な遺産分割を促すことで、この所有者不明土地問題の解消を目指しています。

遺産分割の新ルール!改正で変わる3つの重要ポイント

2023年4月1日から、遺産分割に関するルールが新しくなりました。

主な変更点は以下の3つです。

- 遺産分割に「10年」の期限が設けられた(10年ルール)

- 不動産の共有物分割手続きが合理化された

- 所在不明の相続人がいる場合の対応が容易になった

ポイント①:遺産分割に「10年」の期限が設けられた(10年ルール)

新民法では、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割は、原則として「法定相続分」または「指定相続分」で行うというルールが設けられました。

これは実質的に、遺産分割の話し合いに「10年」という時間的な区切りを設けたことになります。

これまでは遺産分割に期間の制限がなかったため、話し合いがまとまらずに長期間放置されるケースが多くありました。

この「10年ルール」は、そうした遺産共有関係の長期化を防ぎ、早期の解消を促すことを目的としています。

なお、このルールによって一部の相続人が受け取れる財産が減ってしまう可能性があります。

詳しくは後述します。

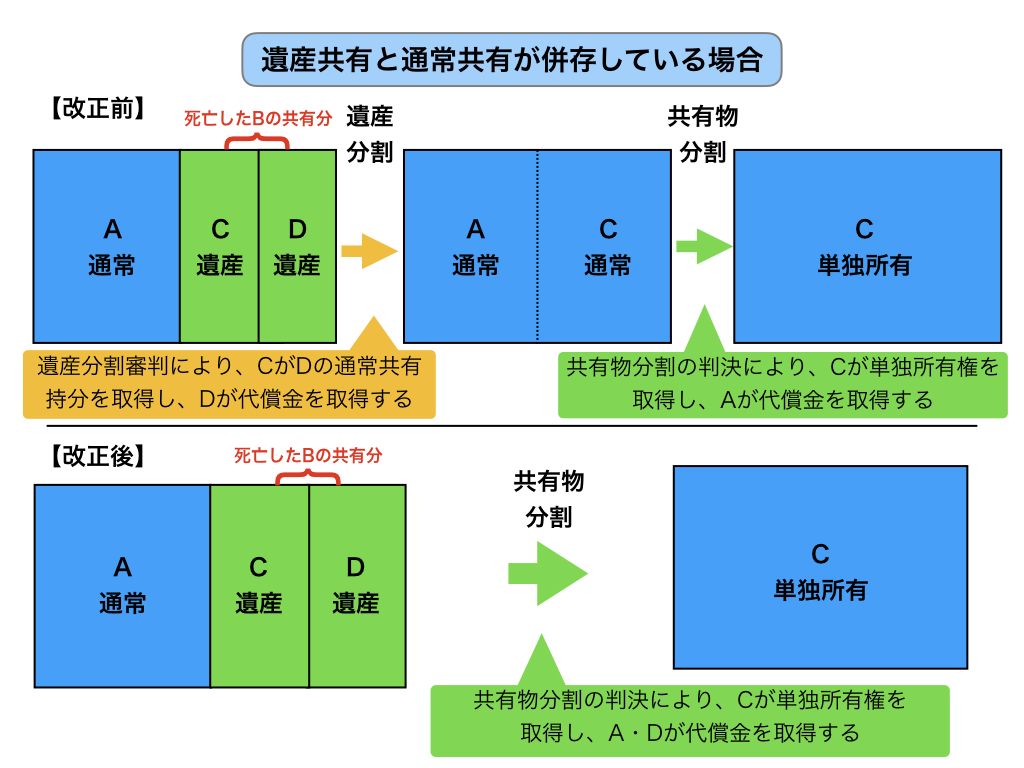

ポイント②:不動産の共有物分割手続きが合理化された

これまでは、遺産共有状態の不動産を解消するには、まず家庭裁判所で「遺産分割」の手続きを行い、それでも解決しない場合に地方裁判所で「共有物分割訴訟」を行う必要があり、手続きが二段階で複雑でした。

しかし新民法では、相続開始から10年が経過している場合に限り、地方裁判所の「共有物分割訴訟」で一括して共有関係の解消を求められるようになりました。

これにより、共有状態の不動産を単独所有に変更したり、売却して金銭で分けたりする手続きが、以前よりも迅速かつ合理的に進められるようになります。

ただし、手続きが合理化されたとはいえ、共有物分割訴訟は法的な専門知識を要する複雑な手続きです。

特に他の共有者との関係がこじれている場合、ご自身だけで進めるのは精神的な負担も大きいでしょう。

共有持分のトラブル解決や売却に豊富な実績を持つセンチュリー21中央プロパティーでは、社内に弁護士が常駐しており、いつでも法的な観点からの的確なアドバイスが可能です。

「どう手続きを進めればいいかわからない」「他の共有者と話したくない」といったお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。

【社内弁護士が常駐】共有不動産のトラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫

ポイント③:所在不明の相続人がいる場合の対応が容易になった

相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議ができず、不動産の売却もできないという問題がありました。

新民法では、相続開始から10年が経過した場合、裁判所の許可を得ることで、所在不明の共有者の持分を他の共有者が取得したり、第三者に譲渡したりすることが可能になりました。

この際、所在不明者の持分価格に相当する金銭を供託する必要があります。

この改正により、共有者の一部が所在不明であるために活用できなかった不動産の管理や売却がしやすくなるでしょう。

新ルールは相続人にどう影響する?メリットと注意点

では、これらの新ルールは、実際に相続する私たちにどのような影響を与えるのでしょうか。

メリットと注意点を具体的に見ていきましょう。

【相続人にとってのメリット】塩漬け不動産問題が解決する

民法改正による最大のメリットは、法定相続分を基準とした円滑な遺産分割が進みやすくなることです。

10年という期限が設けられたことで、遺産分割の話し合いを先延ばしにできなくなり、結果的に「塩漬け」になっていた共有不動産の放置が少なくなるでしょう。

また、共有物分割の手続きが合理化されたことで、共有関係の解消にかかる時間や労力が軽減され、問題を早期に解決できる可能性が高まります。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

【改正による注意点】相続開始から10年で「特別受益・寄与分」の主張が原則できなくなる

民法改正で最も注意すべき点は、相続開始から10年以内に遺産分割をしないと、一部の相続人が取得できる財産額が減ってしまう可能性があることです。

遺産分割では、特定の相続人が被相続人から受けた生前贈与(特別受益)や、被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと(寄与分)を考慮して、各相続人の取得分を調整するのが一般的です。

しかし、「10年ルール」により、相続開始から10年を過ぎると、原則としてこの「特別受益」と「寄与分」の主張ができなくなります。

その結果、法定相続分どおりの分割となり、本来であればより多くの遺産を受け取れるはずだった相続人にとっては、大きなデメリットになる可能性があります。

これまで以上に、早い段階から遺産分割協議を始める必要があると言えるでしょう。

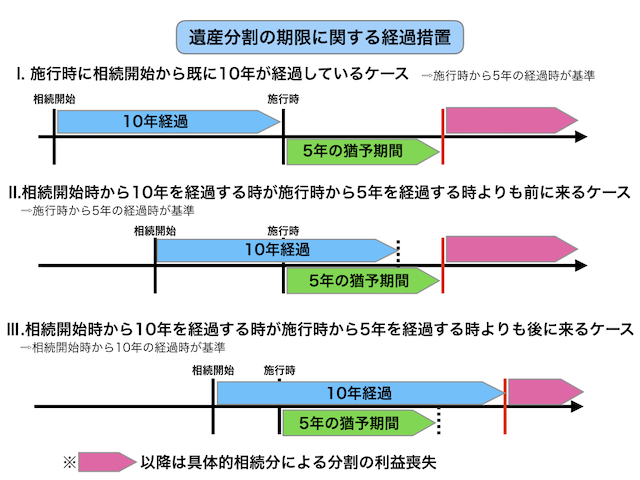

なお、このルールは2023年4月1日より前に開始した相続にも適用されますが、少なくとも2028年3月31日までは5年間の猶予期間が設けられています。

【4万件以上の実績】共有不動産のトラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫

法改正により早期に共有関係を解消できる

遺産を分ける方法(現物分割、換価分割、代償分割)ごとに、特有のトラブルが発生しがちです。

| 分割方法 | 内容 | よくあるトラブル事例 |

| 現物分割 | 財産をそのまま分ける (例:土地は兄、預金は弟)。 | 不動産など物理的に分けられない財産で、不公平感が生じる。 |

| 換価分割 | 不動産を売却し、現金を分ける。 | 「家を売りたくない」と相続人の一人が反対し、売却が進まない。 |

| 代償分割 | 一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う。 | 不動産を取得する相続人に、代償金を支払うだけの資力がない。 |

これまでのトラブルが原因で遺産分割協議がまとまらず、不動産が共有状態のまま放置されるケースが多くありました。2023年の法改正は、まさにこうした「こじれた共有関係」を解消するためのものです。

法改正により「10年」という期限が設けられ、長年解決できなかった共有不動産の問題を打開する良い機会となるでしょう。

センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。