【共有名義を解消する方法】不動産の共有状態を続けるリスクとは?

目次

不動産を複数人で共有している場合、「共有名義」は将来的にさまざまなトラブルの原因となる可能性があります。

売却や修繕などの重要な決定がスムーズに進まないだけでなく、次の世代へ相続されるたびに権利関係が複雑化し、対応が困難になるケースも少なくありません。

この記事では、そんな共有名義の不動産を解消するための主要な6つの方法を、それぞれのメリット・デメリットを交えて詳しく解説します。

【完全無料】共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義を解消するべき理由

一般的に、不動産を共有名義で所有することは避けた方が良いと言われています。

不動産の共有状態を解消したほうが良い理由は、以下の通りです。

- 共有者とトラブルになりやすい

- 相続により共有者が増え続ける

理由①:共有者とトラブルになりやすい

不動産は、単独で所有していれば自分の判断で自由に売却や活用ができますが、共有名義の場合はそうはいきません。

法律上、不動産の売却・大規模なリフォームなど重要な決定には、共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。

たとえば、兄弟3人で共有している不動産があり、そのうち2人が売却に賛成していても、1人が反対すれば全体を売却することはできません。

こうした意思決定の難しさが、やがて感情的な対立に発展し、共有者間の関係悪化や訴訟トラブルを引き起こすこともあります。

結果として、その不動産は活用も処分もできない「負の資産」になってしまう可能性があります。

理由②:相続により共有者が増え続ける

共有名義の不動産は、相続のたびに共有者が増えていくリスクがあります。

たとえば、AさんとBさんが共有していた不動産で、Aさんが亡くなり、相続人がC・D・Eの3人だった場合、B・C・D・Eの4人での共有状態になります。

このように、相続を繰り返すたびに共有者が増え、持分は細かく分かれ、権利関係が複雑化していきます。

中には、面識も連絡先もわからないような遠い親族が共有者になっているケースも珍しくありません。

共有者が多くなればなるほど、不動産の活用や売却には多大な労力と時間が必要になります。

最終的には、誰も手をつけられず「所有者不明土地」として放置されてしまうおそれもあります。

【完全無料】共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義を解消しないとどうなる?6つのリスク

共有名義の不動産をそのままにしておくと、以下のようなリスクがあります。

- 不動産を自由に利活用できない

- 住んでいなくても税金や維持費がかかり続ける

- 売却やリフォームが難しくなる

- 知らない人と共有状態になる可能性がある

- 共有者に裁判を起こされる可能性がある

- 子や孫をトラブルに巻き込みことになる

【完全無料】共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

リスク①:不動産を自由に利活用できない

共有名義の不動産は、他の共有者の同意がなければ、売却・賃貸・大規模リフォームを行うことができません。

例えば、部屋を賃貸に出すなど重要な利用(管理行為)には、原則として持分の過半数が必要です。

また、大規模なリフォームや売却といった「変更行為」には共有者全員の同意が必須となります。

リスク②:住んでいなくても税金や維持費がかかり続ける

不動産を利用していない共有者であっても、持分割合に応じて固定資産税や都市計画税といった税金、さらに建物の修繕費や管理費を支払う義務があります。

他の共有者が滞納した場合、一時的に立て替える義務が生じることもあります。

利用しない不動産のために、継続的に金銭的な負担と、それに伴う金銭トラブルのリスクを負い続けることになります。

リスク③:売却やリフォームが難しくなる

不動産全体を売却したり、間取りを変更するような大規模なリフォームをしたりするには、共有者全員の同意が必要です。

一人でも反対すれば、売却や大規模なリフォームなどはできません。

特に共有者の中に行方不明者や認知症の人がいる場合は、さらに合意形成が難航します。

意見がまとまらずに、売却のタイミングを逃したり、老朽化した建物を修繕できずに価値が下がるなどのリスクがあります。

リスク④:知らない人と共有状態になる可能性がある

共有者が自分の持分を第三者に売却すると、まったく知らない人と不動産を共有することになります。

また、共有者が亡くなった場合には、その相続人が新たな共有者となり、顔も知らない遠縁の親族と共有関係が生まれることもあります。

これもまた意思疎通や協議が困難になり、トラブルや手続きの長期化を招く要因となります。

リスク⑤:共有者に裁判を起こされる可能性がある

共有者間で意見が対立している場合、他の共有者から「共有物分割請求訴訟」を起こされる可能性があります。

訴訟が進むと、最終的に裁判所が不動産の競売を命じるケースもあり、市場価格より安く売却されてしまうことになります。

そうなると、自分の意向に関係なく資産を失うため、非常に高リスクです。

リスク⑥:子や孫をトラブルに巻き込みことになる

共有状態を解消しないまま亡くなると、あなたの持分は子や孫に相続されます。

その時点で既に複雑化している共有関係に、さらに新たな共有者を加えることになります。

次の世代は、ますます面識のない多数の共有者との間で、税金や不動産の処分をめぐる面倒な交渉やトラブルを引き継ぐことになり、不本意ながら負の遺産を残してしまうリスクがあります。

共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義を解消する具体的な方法

共有名義を解消するには、主に以下の6つのパターンがあります。

- 共有者間で持分を売買する

- 自分の持分を第三者に売却する

- 自分の持分を放棄する

- 共有者全員で不動産を売却する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

- 土地を分筆し単独名義にする

解消方法①:共有者間で持分を売買する

他の共有者に対し、自分の持分を買い取ってもらうか、逆に相手の持分を自分が買い取ることで、不動産全体を単独名義にする方法です。

共有者間での合意が前提ですが、相手との関係性が良好であれば、最もスムーズに共有を解消できる方法です。

解消方法②:自分の持分を第三者に売却する

自分の共有持分だけを、不動産会社などの第三者に売却する方法です。

ただし、共有持分のみを購入する相手は限られており、一般市場では売れにくいのが現状です。

そのため、共有持分専門の買取業者に売却するのが一般的です。売却価格は市場価格より低くなりますが、共有状態を早期に解消できるメリットがあります。

【完全無料】共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

解消方法③:自分の持分を放棄する

自分の持分に対する権利を無償で手放す方法です。

持分を放棄すると、その持分は他の共有者へ自動的に帰属することになります(民法第255条)。

持分の放棄は、不動産に関わる金銭的な負担や将来のトラブルから完全に解放されたい場合に有効ですが、売却と異なり、一切の対価を得られないデメリットがあります。

解消方法④:共有者全員で不動産を売却する

共有者全員が合意すれば、不動産全体を売却し、売却によって得た代金を持分割合に応じて分配することができます。

最も合理的かつ公平な解消方法であり、売却価格も通常の市場価格が期待できます。

ただし、1人でも反対する共有者がいると実現できないため、全員の意思が一致していることが前提になります。

解消方法⑤:共有物分割請求訴訟を起こす

共有者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起して、共有状態の解消を求めることができます。

訴訟の結果、不動産を競売にかける「換価分割」や、一方が金銭を支払って取得する「代償分割」などの判断が下されます。

競売になると、不動産を失うケースもあるため、共有物分割請求訴訟は最終手段として考えましょう。

強制的に解決できる反面、手間や時間、費用がかかるのが難点です。

解消方法⑥:土地を分筆し単独名義にする

土地を分筆して単独名義にする方法とは、共有名義の土地を物理的に分け、それぞれを単独所有とする手続きです。

法務局で「分筆登記」を行い、分けた土地ごとに所有者を分けます。

共有者全員の合意が必要ですが、合意さえあればトラブルを避けつつ、単独名義に移行できる有効な手段です。

ただし、土地の形状や用途地域によっては、分筆ができないケースもあるため、事前の専門家への相談が重要です。

共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義解消にかかる費用

共有名義の解消方法によって、発生する費用は大きく異なります。主な費用項目は以下の通りです。

不動産売却に伴う費用

- 仲介手数料

- 登記費用

- 測量費用

- 印紙税

- 譲渡所得税

土地の分筆にかかる費用

- 測量費用

- 分筆登記費用

- その他:必要に応じて司法書士報酬(所有権移転登記など)

共有持分の放棄にかかる費用

- 登記費用:持分移転登記にかかる登録免許税や司法書士報酬

- その他:税理士への相談費用など

共有物分割請求訴訟にかかる費用

- 印紙代

- 郵券代:裁判所からの書類郵送費用

- 弁護士費用

- 鑑定費用:不動産の評価が必要な場合に発生する鑑定費用

共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

認知症・行方不明・離婚・相続などケース別の対応策

共有名義の解消を検討する際、共有者の状況によっては通常とは異なる対応が必要になる場合があります。

①共有者が認知症の場合の対応策

共有者が認知症などで判断能力が低下している場合、その共有者に代わって法的な手続きを進めるために、成年後見制度の活用が必要です。

| 制度 | 対象となる状況 | 役割 |

|---|---|---|

| 任意後見制度 | 本人にまだ判断能力があるうち | 将来に備え、あらかじめ任意後見人を定めておく。 |

| 法定後見制度 | 本人の判断能力がすでに低下している | 家族などの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任する。 |

②共有者が行方不明の場合の対処法

行方不明の共有者がいる場合、従来の不動産処分は困難でしたが、2023年の民法改正により、以下の2つの方法で共有状態を解消できるようになりました。

| 対処法 | 制度名 | 概要(家庭裁判所の決定が必要) |

|---|---|---|

| 持分を取得する | 所在等不明共有者の持分取得制度 | 行方不明者以外の共有者全員の同意があれば、裁判所の決定を得て、行方不明者の持分を買い取って(または取得して)単独名義にできます。 |

| 持分を売却する | 所在等不明共有者の持分譲渡制度 | 行方不明者以外の共有者全員の同意があれば、裁判所の決定を得て、行方不明者の持分を第三者へ譲渡(売却)できます。 |

これらの制度は、不動産全体の売却や管理をしやすくするために創設されたものです。

利用には複雑な手続きと裁判所への申し立てが必要なため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。

③離婚に伴う共有不動産の分割

離婚によって共有名義の不動産を解消する際は、「財産分与」として処理するのが一般的です。

その具体的な分割方法は、主に以下の3パターンです。

| 分割方法 | 概要 | 適しているケース |

|---|---|---|

| 現物分割 | 複数の不動産がある場合に分け合う、または土地を物理的に分筆して分け合う。 | 不動産が複数ある、または土地で分筆が可能。 |

| 代償分割 | 夫婦の一方が不動産全体を取得し、その代わりに相手に代償金(現金)を支払う。 | どちらか一方が住み続けたい強い希望がある。 |

| 換価分割 | 不動産全体を売却し、得られた代金を夫婦で分配する。 | 誰も住み続ける予定がない、または公平性を優先したい。 |

どの方法を選ぶかは、不動産の状況、夫婦双方の意向、そして経済状況を総合的に考慮して決定されます。

④相続発生時の対策

相続によって不動産が共有名義になるのを防ぐ方法は主に以下の2つです。

- 遺産分割協議で単独所有を決定する

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、特定の相続人が不動産を単独で取得することを決定します。 - 遺言書を作成しておく

被相続人(亡くなる方)が生前に遺言書を作成し、「この不動産は特定の〇〇に単独で相続させる」と明確に意思を示しておくことで、共有状態の発生を未然に防ぐことが可能です。

⑤親族以外の第三者と共有関係になった場合の対策

共有者が買取業者に持分を売却したなどの理由で、親族ではない第三者と共有関係になってしまった場合、その解消はさらに複雑になることがあります。

このような場合は、共有持分専門の不動産会社や、不動産売買に強い弁護士に相談することが有効です。

専門家たちは、共有持分の特殊性を理解しており、第三者との交渉や、法的な手続きを含めた最適な解決策を提案してくれます。

共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分の売却で共有状態を解消しよう

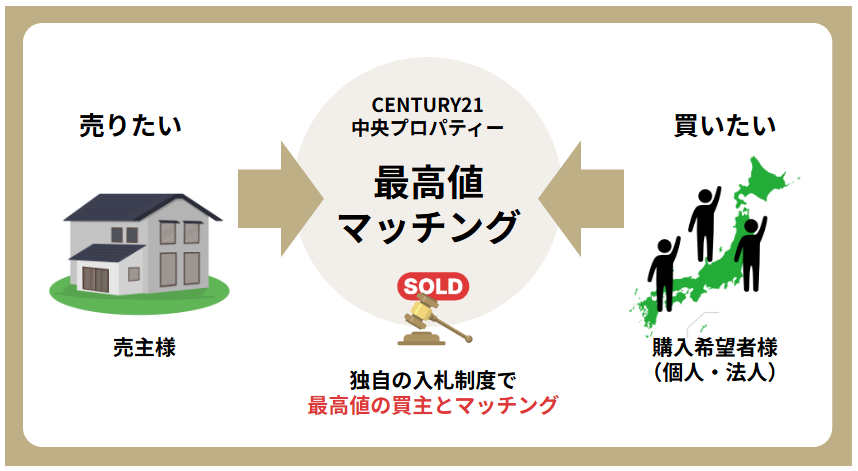

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。

初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

- 「揉めずに共有状態を解消したい」

- 「共有状態を解消したいが最適な方法がわからない」

- 「共有状態を解消したほうがよいかアドバイスが欲しい」

このような方は、ぜひ当社にご相談ください。

共有状態の解消に関する相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!「共有持分の売却マニュアル」では、売却の流れや当社のサポート内容を紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事の監修者

中央プロパティー代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士

都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。