共有持分の売却先は、買取業者と仲介業者どちらがいい?買取業者の目的は何?

目次

不動産の共有持分は、複数の共有者がいるため売却が難しいと考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、共有持分のみであっても、専門の不動産業者に依頼すればスピーディーに売却することが可能です。

この記事では、共有持分の売却における「買取業者」と「仲介業者」の違いや、それぞれのメリット・デメリット、そして優良な業者の選び方についても詳しく解説します。

共有持分の売却で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

共有持分は他の共有者の【同意なし】で売却できる!

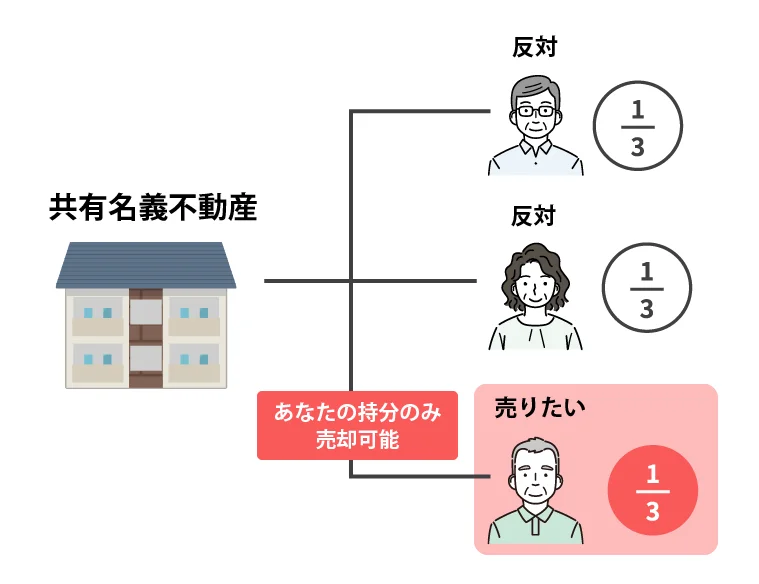

共有持分とは、複数人の共同名義で保有している不動産のうち、各共有者が持っている所有権割合のことです。

共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要ですが、自己持分のみであれば、単独の意思で売却可能です。(民法第206条)

売却に反対する共有者がいる場合や共有者とのトラブルから解放されたいとお悩みの方は、自己持分の売却を検討してみましょう。

共有持分の買取業者と仲介業者の比較

共有持分の売却を検討し始めたときの主な相談先は、主に以下の2つです。

- 共有持分専門の「買取業者」

- 共有持分専門の「仲介業者」

共有持分の「買取業者」の特徴

共有持分の買取業者は、売主から直接、その共有持分(権利)を買い取ることを専門とする不動産会社です。

権利関係が複雑な物件でも、将来的な利益を見込んで積極的に買い取ってくれるのが最大の特徴です。

共有持分の買取業者の目的は、買い取った共有持分を活用して利益を生み出すことです。他の共有者の持分を買い取って不動産全体の所有権を取得し、転売するといったビジネスモデルが一般的です。

買取業者のメリット

共有持分の買取業者を利用するメリットは、以下の通りです。

- 仲介手数料がかからない

- 早く売却できる

- 契約不適合責任がない

メリット①:仲介手数料がかからない

買取業者が直接買主となるため、仲介役の不動産会社が存在しません。

そのため、仲介手数料(通常は「売買価格の3%+6万円+消費税」が上限)が発生せず、 手取り額を増やせます。

メリット②:早く売却できる

買主を探すための広告期間や内覧対応が一切不要です。業者の査定に納得し、条件が合えば、最短3日〜1週間程度で契約・決済を完了し、迅速に現金化できます。

メリット③:契約不適合責任を負わない

通常の個人間売買では、売却した不動産に契約内容と異なる欠陥(例:土壌汚染、雨漏り、地中埋設物など)が見つかった場合、売主は「契約不適合責任」を負います。

しかし、買主がプロである買取業者の場合、売主のこの責任が免除されるのが一般的です。

これにより、売却後のトラブルや金銭的なリスクを回避できます。

買取業者のデメリット

共有持分の買取業者を利用するデメリットは、以下の通りです。

- 買取価格が安くなる

- 持分の売却後に共有者とトラブルになる可能性がある

- 売主に不利な契約条件になっている可能性がある

デメリット①:買取価格が市場価格より安くなる

買取業者は、再販して利益を出すために、仕入れ価格(買取価格)を極力抑えたいと考えます。

買取業者は、他の共有者との交渉費用、再販までの期間の維持費、売れ残るリスクなどをすべて織り込むため、仲介による市場価格と比較して安価な査定になることが避けられません。

デメリット②:売却後に共有者とトラブルになる可能性がある

持分を買い取った業者は、残りの持分を持つ共有者に対して「持分購入」や「共有物分割」の交渉を開始します。

この交渉が高圧的・強引に進められた場合、他の共有者との関係が悪化し、元々の売主が間接的に迷惑や嫌がらせを受けるリスクが残ります。

デメリット③:売主に不利な契約条件になっている可能性がある

売買契約書は、買主である買取業者が作成するのが一般的です。

不動産のプロである業者が作成する契約書は、自社に有利に作られている可能性が高く、特に「特約条項」に注意が必要です。

署名・捺印する前に、弁護士などの専門家に依頼し、「追加の費用負担」や「権利制限」など、売主にとって不利になる条件が含まれていないか、必ず確認することが必須です。

共有持分の「仲介業者」の特徴

共有持分専門の仲介業者は、売主と買主の間に入り、売主の共有持分を最も有利な条件で購入してくれる買主候補(主に不動産投資家や法人)を見つけ、取引を成立させることを専門とする事業者です。

その対価として、売買価格に応じた仲介手数料を受け取ります。

仲介業者と買取業者の根本的な違いは、仲介業者は物件を直接購入しないという点にあります。

仲介業者のメリット

共有持分の仲介業者を利用する主なメリットは、以下の3つです。

- 適正な市場価格で売却できる

- 法的手続きや契約関連の手間を任せられる

- 持分売却後の共有者とのトラブルが少ない

メリット①:適正な市場価格で売却できる(高値売却の実現)

仲介業者の報酬(仲介手数料)は売買価格に比例するため、「少しでも高く売りたい」売主と「利益を最大化したい」仲介業者の利害が完全に一致します。

仲介業者は独自のネットワークを駆使し、市場で最も良い条件を提示する買主を探すため、買取業者に売るよりも高額(市場価格に近い水準)での売却が期待できます。

メリット②:法的手続きや契約関連の手間を任せられる

共有持分の売買には、複雑な法的手続きや契約書類の作成が伴います。

仲介業者に依頼することで、必要な書類作成や交渉を専門家が代行するため、不動産や法律の知識が少ない方でも、中立的なアドバイスを受けながら安心して取引を進められます。

メリット③:売却後の共有者とのトラブルが少ない

仲介によって持分を購入する投資家は、買取業者のように強引な手法ではなく、法的な権利に基づきながらも共有者の意向を汲み取る形で交渉を進める傾向があります。

この丁寧なアプローチにより、持分売却後の元売主が他の共有者との人間関係のトラブルに巻き込まれるリスクを回避しやすいのが大きな利点です。

仲介業者のデメリット

一方、仲介業者のデメリットは下記となります。

- 仲介手数料が発生する

- 売却までに時間がかかることがある

デメリット①:仲介手数料が発生する

成功報酬として、売買価格に応じた仲介手数料(上限は「売買価格の3%+6万円+消費税」)が発生します。

ただし、業者によっては売主側からは手数料を受け取らず、買主側からのみ得る「売主手数料無料」のケースもあります。

デメリット②:売却までに時間がかかることがある

仲介は、買取のように業者が即座に買い取るわけではありません。

最適な購入希望者を探す期間や、買主が資金調達を行う期間が必要となるため、買取業者と比較すると売却完了までに2週間〜数ヶ月程度と時間を要する場合があります。

共有持分の売却は、買取業者と仲介業者どちらがおすすめ?

「少しでも高く、有利な条件で売りたい」というご要望が最も強い場合は、仲介が最適です。仲介業者は売却価格が高くなるほど利益(仲介手数料)が大きくなるため、お客様と利害が一致します。

一方、「とにかく時間をかけずに確実に処分し、すぐに現金を手にしたい」という緊急性が高い場合は、買取が適しています。

ただし、買取業者は、業者が負う在庫リスクやトラブルリスクを織り込んでいるため、買取価格が低くなる点に注意が必要です。

お客様ご自身の状況を整理し、「何が最も重要か」を明確にした上で、ご判断いただくことをお勧めします。

迷われた際は、両方の選択肢を検討できる専門家にご相談ください。

【買取・仲介両方に対応】共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分売却時の業者選びの3つのポイント

業者への持分売却を検討するにあたって、どの業者に依頼しても同じというわけではありません。

悪質な業者を避け、安心して取引できる優良な業者を選ぶことが非常に重要です。

共有持分の業者を選ぶ際のポイントは、主に以下の通りです。

- 共有持分の取り扱い実績が豊富か

- 査定の根拠が明確か

- 弁護士によるサポートが充実しているか

ポイント①:共有持分の取り扱い実績が豊富か

まず確認すべきは、共有持分という特殊な不動産の買取実績が豊富にあるかどうかです。

共有持分の買取には、法律や税務に関する専門知識だけでなく、他の共有者と粘り強く交渉するノウハウが不可欠です。

会社のウェブサイトで過去の取引事例やお客様の声などを確認し、共有持分を専門的に扱っているかを見極めましょう。

実績の少ない業者に依頼すると、適正な価格を提示されなかったり、売却後のトラブルに発展したりするリスクが高まります。

ポイント②:査定額の根拠が明確か

業者を選ぶ際は、必ず複数の業者に査定を依頼し、提示された金額や条件を比較検討するようにしてください。

その際に、 査定額の根拠を説明してくれる業者を選ぶことが大切です。

例えば、不動産鑑定士の調査書など、書面で査定額の根拠を提示してくれる業者がおすすめです。

中には、「今日契約してくれたら500万円UPします」など、契約を急かす業者もあります。

査定額が極端に高い、あるいは低い業者には注意が必要です。

なぜその査定額になったのか、根拠を明確に説明してくれる業者を選びましょう。

ポイント③:弁護士によるサポートが充実しているか

共有持分の専門業者の多くは、弁護士や司法書士など士業と連携しています。

しかし、中には連携しているものの、面談や契約時には同席してくれないケースもあります。

共有持分の売却は、他の共有者とトラブルになるリスクが潜んでいます。

必ず、弁護士が同席し、契約書の内容についても売主と買主、中立的な立場で説明してくれる業者を選ぶようにしましょう。

共有持分を売却する流れ

共有持分を売却する流れは、以下の通りです。

- 複数の専門業者を比較検討する

- 売却に必要な書類を準備する

- 売買契約を締結する

Step1.複数の専門業者を比較検討する

共有持分の売却成功の鍵は、信頼できる専門業者選びにあります。

業者を選定する際の比較ポイントは「専門性の高さ」と「査定額の妥当性」です。

前述の通り、共有持分の売買は権利関係が複雑なため、法律の専門家である弁護士と連携しながら慎重に進める必要があります。

初回の問い合わせ時から、担当者の知識レベルや実績、会社の評判(口コミ)などをしっかり確認し、信頼できるパートナーを慎重に選びましょう。

また、査定額は買取業者と仲介業者で大きく変わることもあります。

提示された金額を鵜呑みにせず、ご自身の不動産の価値を把握するためにも、以下のアクションをお勧めします。

- 周辺エリアの取引相場を自分で調べてみる

- 買取業者と仲介業者、両方のタイプの会社に査定を依頼する

- 会社の公式ウェブサイトで実績やお客様の声を確認する

センチュリー21中央プロパティーのレビュー・口コミを見る ≫

Step2.売却に必要な書類を準備する

売却の意思が固まったら、必要書類の準備を進めます。

共有持分の売却に必要な書類は、主に以下の通りです。

市区町村の役場などで早めに取得しておくと、その後の手続きがスムーズです。

- 権利証(または登記識別情報通知)

- 土地測量図・境界確認書(土地の売買の場合)

- 身分証明書(運転免許証など顔写真付きのもの)

- 印鑑証明書

- 実印

- 住民票(登記簿上の住所から転居している場合)

- 固定資産評価証明書

- 委任状(手続きを代理人に依頼する場合など)

センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

Step3.売買契約締結

売買契約書には、普段見慣れない専門用語が多く記載されており、難しく感じられるかもしれません。

しかし、内容を十分に理解しないまま契約すると、後々トラブルに発展する可能性があります。

安心して契約を進めるためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。弁護士と提携している不動産会社であれば、契約時に弁護士の同席を依頼できるか相談してみましょう。

その場で不明点や不安な点をすべて解消しておくことが大切です。

センチュリー21中央プロパティーでは、お客様に安心してご契約いただくため、売買契約時に必ず社内弁護士が同席いたします。

契約書も事前に社内弁護士がリーガルチェックを行い、お客様に不利な内容がないか厳密に確認しますので、ご安心ください。

共有持分の買取相場はいくら?

共有持分の買取相場は、一般的な不動産と比較して低くなります。

単純に「不動産の全体価格 × 持分割合」で計算されるのではなく、そこから減価される点に留意しておきましょう。

例えば、不動産の全体価格が6,000万円で持分割合が2分の1の場合、単純計算では3,000万円となります。

しかし、共有持分という特殊な不動産の性質上、評価額は約半分ほどになり、買取相場は約1,500万円となるのが一般的です。

この減価される割合は、不動産の価値や他の共有者との関係性によって変わります。

あなたの持分価格がすぐに分かる!共有持分の査定サービスはこちら ≫

共有持分の売却はセンチュリー21中央プロパティーへ

センチュリ-21中央プロパティーは、共有持分の売却に特化した不動産仲介業者です。

これまでに、4万件を超える共有名義不動産のトラブル解決・売却をサポートしてきた実績がございます。

共有持分に強い社内弁護士が常駐しているため、トラブルになりやすい持分の売却も、お客様に安心して取引を進めていただける体制が整っております。

さらに、仲介会社でありながら、売却に掛かる諸費用はすべて買主様にご負担いただくため、売主様は諸費用0円で当社のサポートをご利用いただけます。

以下に当てはまる方は、ぜひ一度センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

- 持分売却の具体的な流れが知りたい

- 他社で査定したが価格が安く、売却を思いとどまっている

- 共有者同士の関係悪化を懸念し、売却を諦めている

- 諸手続きや相続登記などの費用がネックで、一歩を踏み出せないでいる

- 他の共有者との無用なトラブルを避けたい

共有持分の専門家集団が、お客様一人ひとりのご状況に応じた最適なご提案で、お悩みを解決に導きます。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

中央プロパティー代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士

都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。