共有名義人の片方が死亡したら?相続手続き・税金の全知識

目次

共有名義の不動産を持つ人が亡くなったとき、「この不動産はどうなるのだろう?」と不安に思う方は少なくありません。

共有者が亡くなっても、残された共有者が自動的に持分を引き継ぐわけではなく、故人の持分は相続財産となります。この相続手続きを正しく行わないと、将来的に共有者が増え、売却や管理がさらに複雑化するリスクがあります。

この記事では、共有者が亡くなった際に必要な相続手続きから、税金、トラブル対策まで、相続人が知っておくべき知識を網羅的に解説します。

共有名義とは?片方が亡くなったとき何が起こる?

そもそも「共有名義」とはどういう状態?

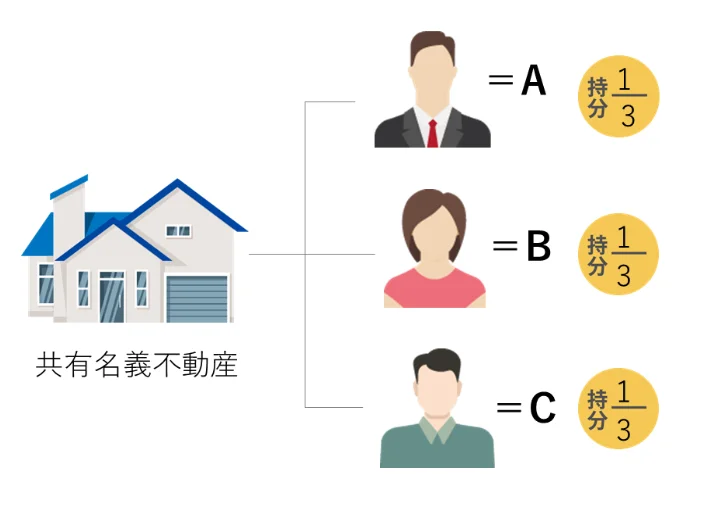

「共有名義」とは、一つの不動産を複数人で所有している状態です。

たとえば、相続で実家を兄弟3人で受け継いだ場合、それぞれの持分割合に応じて共同で所有することになります。

そのため、売却や大規模な修繕など、不動産に大きな変更を加える際には、原則として共有者全員の同意が必要となり、これがトラブルの原因となることも少なくありません。

片方の共有者が死亡すると、持分は相続の対象になる

共有者が亡くなった場合、その方が持っていた持分は相続財産となります。

したがって、その持分は亡くなった方の法定相続人(配偶者や子など)が引き継ぐことになります。

もし、亡くなった方に複数の相続人がいる場合、さらに共有者の数が増え、権利関係がより複雑化するリスクがあります。

【ケース別】共有名義人が片方死亡した場合の相続例

共有名義人が片方死亡するケースで多いのは、以下の2つのケースです。

- 夫婦で共有名義だった場合

- 親子で共有名義だった場合

夫婦で共有名義だった場合

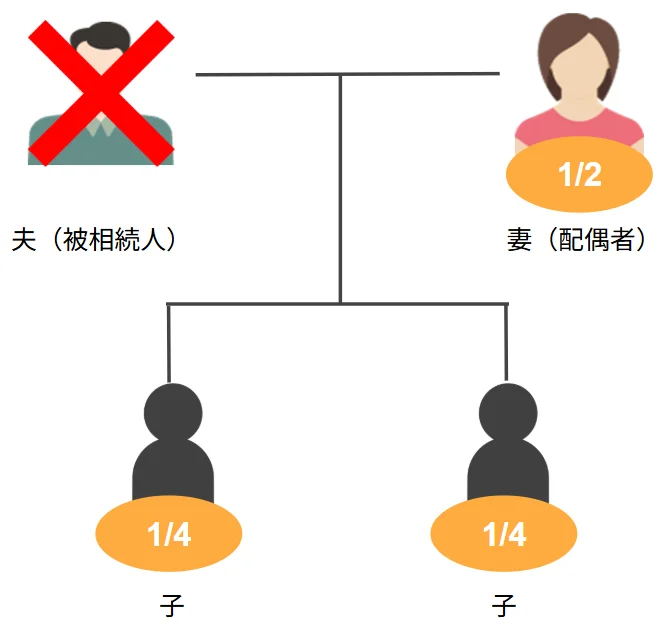

夫が亡くなり、妻と子二人が法定相続人となる場合、夫が所有していた持分は、妻と子で分割して相続します。

亡夫の持分を法定相続分どおりに相続すると、持分は妻に2分の1、子二人に4分の1ずつとなります。

この結果、不動産の共有者は妻と子二人の合計3人となり、不動産全体の共有者が増えることになります。相続手続きを放置すると、さらに次の世代に引き継がれ、権利関係が複雑化するリスクが高まります。

親子で共有名義だった場合

親が亡くなり、子が複数人いる場合、親の持分は子たちが平等に分割して相続します。

例えば、親と子の2人で共有していた不動産で、子が3人いる場合、親の持分は3人の子で3分の1ずつ相続することになります。

その結果、不動産の共有者は合計3人(元々の子と、新しく共有者となった他の2人の子)となり、話し合いがさらに難しくなる可能性が高まります。

不動産の相続手続き|共有名義人が死亡した場合の流れ

共有名義人が片方死亡した場合、以下の流れで相続手続きを進めます。

- 遺言書の有無を確認する

- 法定相続人を確定する

- 相続財産を調査・整理する

- 遺産分割協議を行う(共有不動産の扱いも)

- 相続税の申告と納付

- 不動産の相続登記を行う

1. 遺言書の有無を確認する

まず初めに行うべきは、故人が遺言書を残しているかの確認です。

遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。特に公正証書遺言があればすぐに内容を確認できますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。

遺言書があるかないかで、その後の相続手続きや遺産分割の流れが大きく変わりますので、慎重に探しましょう。

2. 法定相続人を確定する

次に、故人の法律上の相続人(法定相続人)を確定します。

戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せ、故人との関係性を証明する書類を収集します。これにより、誰がどれだけの割合で共有持分を相続する権利があるかを明確にします。

このステップは、後に行う遺産分割協議を円滑に進める上で不可欠であり、将来的なトラブルを避けるためにも、正確に行う必要があります。

3. 相続財産を調査・整理する

相続手続きでは、不動産以外にも預貯金や有価証券、借金などすべての財産を調査・把握する必要があります。

共有名義の不動産は持分のみが対象となるため、持分割合や登記状況の確認も重要です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含めたうえで、相続を進めるか放棄するかの判断が求められます。

4. 遺産分割協議を行う(共有不動産の扱いがここで決まる)

すべての相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

この話し合いで、故人の共有持分を誰が引き継ぐか、あるいは全員で共有するかを決定します。

協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・押印します。もし合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むことになります。

5. 相続税の申告と納付

相続税は、相続した財産の総額が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合に課税されます。

共有持分の評価額も含まれるため、不動産の評価額を正確に把握することが重要です。

申告期限は、相続の開始を知った日から10か月以内です。納付も同様の期限内に行う必要があるため、早めに税理士など専門家への相談を検討しましょう。

6. 不動産の相続登記を行う

最後に、不動産の名義変更(相続登記)を行います。

これは故人の持分を新たな相続人名義に書き換える手続きで、法務局で行います。登記申請には戸籍謄本、遺産分割協議書、相続関係説明図、登録免許税の納付などが必要です。

なお、相続登記は2024年から義務化されており、手続きを怠ると過料の対象になることもあります。

共有持分の相続でかかる税金について

共有持分の相続でかかる税金は、主に以下の4つです。

- 相続財産にかかる相続税

- 登記手続きに必要な登録免許税

- 毎年かかる固定資産税

- 売却時にかかる譲渡所得税

相続財産にかかる相続税

故人から引き継いだ財産の合計額が、一定の基礎控除額を超える場合に課税されます。

共有持分も相続財産の一部として評価され、他の預貯金や有価証券などと合算して計算されます。

■ 相続税の速算表(2025年現在)

| 課税価格(相続財産の金額) | 税率 | 控除額 |

| ~1,000万円以下 | 10% | なし |

| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

※ 課税価格=「相続財産総額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」

登記手続きに必要な登録免許税

不動産を相続した際に所有権移転登記を行うために必要な税金です。

共有持分のみを相続しても、この税金は発生します。課税額は「固定資産税評価額 × 0.4%」で計算されます。

たとえば、評価額が1,000万円であれば4万円が登録免許税として必要になります。登記をしないと法的に所有者と認められません。

毎年かかる固定資産税

不動産を所有している限り、毎年課税されるのが固定資産税です。

共有名義の場合は、各共有者が持分に応じて負担するのが原則です。たとえ相続によってごく一部の持分を取得した場合でも、1月1日時点で登記上の所有者であれば課税対象となります。

納税通知書は共有者のうち、代表者の一人に届くため注意が必要です。

売却時にかかる譲渡所得税

相続した共有持分を将来的に売却した場合、その売却価格が取得費や譲渡費用を上回れば「譲渡所得税」が発生します。

譲渡所得税は、売却した不動産の所有期間に応じて税率が異なります。

所有期間による区分

| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税(所得税×2.1%) | 合計税率 |

| 短期譲渡所得 (5年以下) | 30.63% | 9% | 0.64% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 (5年超) | 15.315% | 5% | 0.32% | 20.315% |

※ 所有期間のカウントは、売却した年の1月1日時点で判断します。

※ 相続した不動産の場合、被相続人が取得した日からの期間を引き継ぎます。

共有名義から単独名義に変更するにはどうすればいい?

①代償分割で他の相続人の持分を買い取る方法

代償分割とは、相続時に特定の相続人が不動産全体を単独で取得し、その代償として他の相続人に対し、自身の財産から金銭を支払う方法です。

例えば、物件全体の評価額が3,000万円で相続人が3人いる場合、1人が全て取得し、他の2人にそれぞれ1,000万円を代償金として支払います。

公正な評価と合意が前提となるため、事前に専門家による査定を受けるのが望ましいです。

②他の共有者から持分を譲ってもらう(贈与・売買)

遺産分割協議で単独名義にできなかった場合でも、後から他の共有者の持分を取得して単独名義にすることは可能です。

方法は大きく分けて2つあります。

一つは「贈与」で、無償で持分を譲り受ける方法です。ただし、贈与された側に贈与税が発生する可能性があります。

もう一つは「売買」で、持分を買い取る方法です。この場合は売買契約を締結し、売買代金を支払って所有権移転登記を行う必要があります。

共有者に自分の持分を売却する方法

②の方法とは反対に、共有者に対し自分の持分を売却する方法です。

たとえば、兄弟で2分の1ずつの共有だった場合、一方がもう一方に売却することで名義を一本化できます。

ただし、市場価格よりも安く売ると贈与とみなされるケースもあるため、適正価格での売買が必要です。

共有名義人の死亡で起こりうるトラブル

遺産分割協議がまとまらないリスク

共有名義の不動産を持つ人が亡くなった場合、その持分は相続財産となり、複数の法定相続人がいる場合は「遺産分割協議」を行う必要があります。

しかし、この話し合いがスムーズに進まないケースが多々あります。

特に、以下のようなケースでは意見が対立し、トラブルに発展しやすい傾向があります。

特定の共有持分を巡って意見が対立する

例えば、実家を兄弟3人で共有していた場合、亡くなった親の持分を誰が相続するかで意見が割れることがあります。

「長男だから私が引き継ぐべきだ」「親の面倒を見ていた私にこそ権利がある」といった主張がぶつかり合い、協議が長期化するリスクがあります。

「売却したい人」と「住み続けたい人」の対立

これが最も多いトラブルの一つです。

ある共有者は「早急に売却して現金化したい」と考える一方、別の共有者は「思い出の家だから住み続けたい」と主張し、互いに譲らない状況が生まれます。

全員の同意がないと不動産全体を売却できないため、話が全く進まなくなってしまうのです。

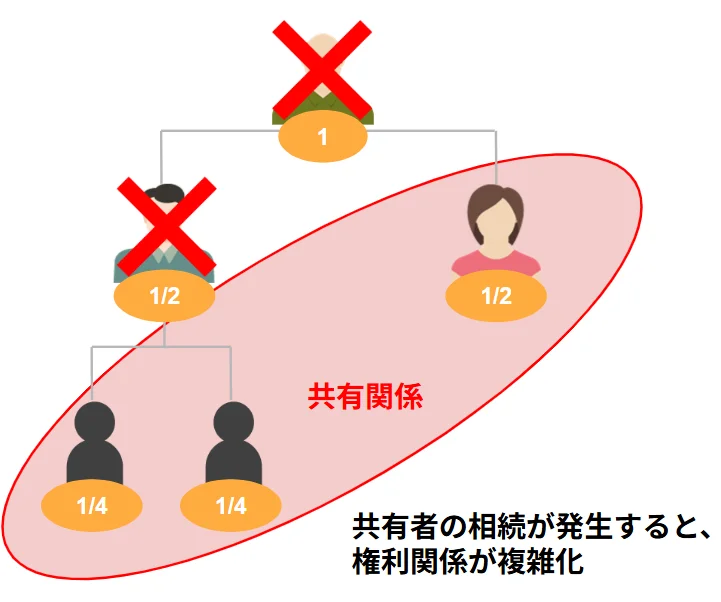

共有者がさらに増えて、関係が複雑化するリスク

相続によって、共有者の数がさらに増えることも大きなリスクです。

例えば、親から相続した不動産を兄妹2人で所有していたとします。

共有者である兄に相続が発生した場合、妹と兄の子2人が共有状態になります。このように、相続が発生する都度、共有者が増えることで、いつしか全く面識のない人と共有状態になる可能性があります。

最悪のケースでは、連絡先も分からず、話し合いすらできない「行方不明の共有者」問題に直面し、問題はさらに深刻化します。

このような状況では、不動産全体を売却しようにも、全員の同意を得ることができません。この問題を解決するには、家庭裁判所に「共有物分割請求」を行うなどの法的手段が必要となり、時間や費用、労力がかかってしまいます。

住宅ローンが残っていた場合の対応

共有名義の不動産に住宅ローンが残っている場合、話はさらに複雑になります。

もし亡くなった共有者が「団信(団体信用生命保険)」に加入していた場合、ローンの残債務は保険金で完済されるため、残された共有者がローンを引き継ぐ必要はありません。

これは大きな救いとなります。しかし、団信に未加入だった場合、残された共有者や相続人がローンの返済義務を負うことになります。

ローン残高が不動産の市場価値を上回っている場合、売却してもローンが完済できず、自己資金の持ち出しが必要になる可能性があります。

不動産の価値とローン残高を正確に把握し、売却、維持、相続放棄など、最も有利な方法を慎重に判断することが重要です。

共有持分の相続で困ったら専門家に相談しよう

共有名義の不動産で一方の名義人が亡くなると、持分は法定相続人に引き継がれ、名義がさらに分散することになります。相続登記や遺産分割協議を適切に行わないまま放置すると、次第に権利関係が複雑化し、売却や活用が難しくなるケースも少なくありません。

「共有者と話がまとまらない」「相続で共有者が増えてしまった」「自分の持分だけ売りたい」——

このような共有持分に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ センチュリー21中央プロパティー にご相談ください。

当社は、共有持分の売却に特化した専門チームを有し、これまで数多くの難しい案件を解決してきた実績があります。法律や税務の専門家とも連携し、安心して一歩を踏み出せる体制を整えています。

相続が発生したばかりの方はもちろん、「将来的に困るかも…」と感じている方も、お気軽にご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。