共有名義人が死亡したら固定資産税の支払いは誰が引き継ぐ?

目次

共有名義の不動産にかかる固定資産税は、共有名義人全員に連帯して納税する義務があります。

そのため、一般的には持分割合に応じて税額を分担しています。

しかし、もし共有者の一人が亡くなった場合、この固定資産税の支払い義務はどうなるのでしょうか。

本記事では、共有名義人が死亡した後の固定資産税の取り扱いについて、詳しく解説します。

共有者の一人が死んだ場合、税金の負担義務は誰に引き継がれる?

共有名義の不動産における固定資産税の納税義務は、亡くなった共有名義人の相続人の有無によって、以下のように引き継ぐ相手が異なります。

- 死亡した共有名義人に相続人がいる場合:その相続人が引き継ぐ

- 死亡した共有名義人に相続人がいない場合:他の共有者が引き継ぐ

◆死亡した共有名義人に相続人がいる場合:その相続人が引き継ぐ

共有不動産の所有者の一人が亡くなってその持分を相続した相続人がいる場合、固定資産税の納税義務も相続人に引き継がれます。

もし、亡くなった共有者に配偶者や子供がいるなど、法定相続人が複数いるときに遺産分割協議が完了していない間は、法定相続人全員が法定相続分に応じて内部的な負担をしつつ、納税義務自体は連帯して負うことになります。

その後、遺産分割協議によって特定の相続人が共有持分を一人で引き継ぐと決まった場合は、その相続人のみが固定資産税の支払い義務を負います。

◆死亡した共有名義人に相続人がいない場合:他の共有者が引き継ぐ

亡くなった共有名義人に相続人がいない場合、民法第255条の規定に基づき、その人の共有持分は他の共有者に帰属します。

この場合、新たに納税義務を負うことになるのは残りの共有者です。

共有持分が帰属した場合後の固定資産税額は「既に所有していた持分」と「帰属した持分」の合計持分割合に基づいて計算されます。

そのため、このケースでは、他の共有者は固定資産税の支払い負担が増えることになります。

【出典】:民法第255条(国税庁)

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有名義不動産の固定資産税に関する6つの注意点

共有名義の不動産に関する固定資産税には、以下のような注意点があります。

- 納税通知書は原則代表者一人にしか届かない

- 固定資産税は代表者がまとめて払うのが一般的

- 共有者間での負担は持分割合に応じるのが原則

- 代表者が固定資産税を滞納すると他の共有者に請求が来る

- 固定資産税を滞納すると延滞金が課せられる

- 他の共有者が固定資産税を支払わない場合は「求償権」を行使できる

これらの中には誤解しやすい決まりもあるため、トラブルにならないようしっかり理解しておきましょう。

注意点①:納税通知書は代表者一人にしか届かない

固定資産税の納税通知書が届くのは、原則共有者のうちの代表者一人だけです。

この代表者は「代表納税者」と呼ばれますが、法的な納税責任を一人で負っているわけではありません。

あくまで通知の宛先であり、法的に特別な責任を負う立場ではないことに注意しましょう。

代表者は、共有者からの届出によって指定するか、届出がない場合は自治体が職権で決定します。

役所から送付される納付書には代表者の名前しか記載されていませんが、これは行政手続き上の便宜にすぎません。

実際の納税義務は、共有者全員が連帯して負っています。

もし代表者が認知症になったり、所在不明になったりした場合は、速やかに自治体に連絡して代表者の変更を申し出ることができます。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

注意点②:固定資産税は代表者がまとめて払うのが一般的

固定資産税の支払い方法に法律で定められた明確なルールはありません。

しかし、一般的には納税通知書を受け取った代表者が一度全額を支払い、後から他の共有者にそれぞれの負担分を請求して精算する方法が多く採用されています。

この方法は、支払いの手続きが一度で済むメリットがありますが、代表者が一時的に全額を立て替えるデメリットもあります。

実際に、代表者が立て替えたにもかかわらず、他の共有者が支払いに応じないというトラブルも発生しています。

このような事態を防ぐためにも、共有者間で支払い方法や精算のタイミングについて事前に話し合い、合意を得ておくことが重要です。

代表者とのトラブルを避けるためにも、各共有者は責任を持って自分の負担分を支払う必要があります。

注意点③:共有者間での負担は持分割合に応じるのが原則

法律上、共有者は連帯して固定資産税を納税する義務があり、共有者間の負担割合は持分割合に応じて決めるのが原則です。

例えば、AさんとBさんの二人で持分を2分の1ずつ所有している場合、固定資産税も半分ずつ負担するのが基本となります。

ただし、共有者間の合意があれば、持分割合とは異なる負担割合を設定することも可能です。

例えば、その不動産を主に利用している者が多めに負担する、といった柔軟な取り決めもできます。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

注意点④:代表者が固定資産税を滞納すると他の共有者に請求が来る

代表者が固定資産税を支払わずに滞納した場合、自治体は他の共有者に対しても納税を請求できます。

これは、共有者全員が「連帯納税義務者」であるためです。

たとえ自分の負担分を代表者に支払っていたとしても、代表者が納税していなければ、役所から督促状が届く可能性があります。

誰か一人が滞納分を全額支払えば、他の共有者の納税義務も消滅します。

しかし、他の共有者の滞納によって不利益を被らないよう、納税されているか定期的に確認することも大切です。

注意点⑤:固定資産税を滞納すると延滞金が課せられる

固定資産税を納付期限までに支払わないと、その翌日から延滞金が発生します。

延滞金の利率は自治体や年度によって異なりますが、決して低いものではありません。(例えば東京都の場合、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%、それを過ぎると年8.7%(令和6年時点)もの利率が適用されます。)

滞納が続くと、当初の税額よりも大幅に支払い負担が増えることになります。

さらに、督促を無視し続けると、最終的には共有不動産そのものや、給与・預貯金などの財産が差し押さえられるリスクがあります。

差し押さえを避けるためにも、必ず期限内に納税しましょう。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫

注意点⑥:他の共有者が固定資産税を支払わない場合は「求償権」を行使できる

代表者が他の共有者の分まで固定資産税を立て替えて支払ったにもかかわらず、その共有者が支払いに応じない場合、立て替えた分を請求する権利である「求償権」を行使できます。

まずは内容証明郵便を送付して支払いを催告するのが一般的です。

それでも支払われない場合は、最終的に支払督促の申し立てや訴訟といった法的手続きを通じて、立て替えた金銭の回収を図ることになります。

求償権には、原則として立替払いの時から5年という時効があるため、長期間放置せず、早めに対応することが重要です。

共有名義不動産の相続時にすべきこと

共有名義不動産を所有する人が亡くなると、その共有持分について相続が発生します(ただし、相続人が相続放棄した場合を除きます)。

先述の通り固定資産税の支払いに関する問題もあるため、円滑に手続きを進めることが重要です。

共有名義不動産の相続時にすべきことは、主に以下の通りです。

- 相続登記を行う

- 共有者同士で固定資産税の支払い方法や負担割合を確認する

相続時にすべきこと①:相続登記を行う

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、法務局に申請して、不動産の名義を被相続人から新しい所有者(相続人)へ変更する手続きです。

相続によって共有持分を引き継いだら、速やかに法務局で相続登記を行う必要があります。

これまでは任意でしたが、所有者不明土地問題の解決などを目的に、2024年4月1日から義務化され、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。

なお、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続登記に必要となる主な書類としては、以下のものがあります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 対象不動産の固定資産評価証明書

- 遺産分割協議書 など

相続登記を行うと、法的に不動産の所有権が相続人に移転したことが公に証明され、第三者に対してもその権利を主張できます。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

相続時にすべきこと②:共有者同士で固定資産税の支払い方法や負担割合を確認する

相続によって新たに共有名義者となったら、他の共有者と固定資産税の支払い方法や負担割合、立替分の精算方法などを改めて確認しておきましょう。

そして、話し合った内容はトラブル防止のために合意書など書面に記録しておくことが大切です。

誰が代表納税者になるのか、各自の負担割合や精算方法はどうするかなど、話し合いの場で議題に上がったことを明確に記載しておきましょう。

共有名義不動産の固定資産税支払いを回避する5つの方法

共有名義の不動産では、固定資産税の納税通知書は共有者の代表者1名に送付されますが、法律上は共有者全員が持分割合に応じて納税義務を負う「連帯納税義務者」となります。

実際には、共有者間の合意のもと、その不動産に居住している共有者が代表して税金全額を支払っているケースが多く見られます。

しかし、相続によって意図せず共有名義不動産を取得した場合など、不動産をほとんど活用していない方にとっては、固定資産税の支払いが大きな負担と感じられることもあるでしょう。

共有名義不動産の固定資産税の支払いを避けるために選択できる方法としては、以下のものがあります。

- 自分の共有持分のみを第三者に売却する

- 他の共有者に自分の共有持分を買い取ってもらう(代償分割)

- 共有名義不動産全体を売却し、売却代金を共有者で分ける(換価分割)

- 相続放棄する

- 持分放棄する

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、慎重に検討しましょう。

固定資産税回避の方法①:自分の共有持分のみを第三者に売却する

共有名義不動産の全体を売却・処分したい場合は、共有者全員の同意が必要です。

しかし、自分が持つ共有持分だけなら、他の共有者の同意なく自由に売却したり処分したりできます。

売却後は所有者ではなくなるため、納税義務がなくなります。

つまり、自分の共有持分を売却することで、固定資産税の納税義務を回避できるのです。

共有持分を第三者に売却する場合、買取業者に直接買い取ってもらう方法と、不動産の仲介業者を利用して買い手を探す方法があります。

一般的に、買取業者よりも仲介業者、特に共有持分を専門とする仲介業者を選ぶほうが、より高値での売却が期待できます。

なぜなら、買取業者は買い取った不動産を転売し、その転売益が利益になるビジネスモデルです。

そのため、市場価格よりも低い価格で買い取って、高く転売したいと考えています。

一方で、仲介業者は、ポータルサイトや独自のネットワークを活用して、物件情報を公開し、購入希望者を探す活動を行います。

仲介業者は、売買契約が成立した際に、売主・買主双方(または一方)から受け取る仲介手数料を収益源としています。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

固定資産税回避の方法②:他の共有者に自分の共有持分を買い取ってもらう(代償分割)

他の共有者に、自身の共有持分を買い取ってもらう方法もあります。

もともと不動産を単独で所有したいと考えている共有者がいる場合、有効な選択肢となります。

相続の遺産分割協議でこの方法を用いる場合は「代償分割」とも呼ばれます。

この方法は、売却先が内部の共有者に限定されるため、第三者を介入させるよりも話がスムーズに進みやすいというメリットがあります。

一方で、買い取ってくれる共有者に十分な資金力がないと成立しません。

また、身内であるがゆえに売却価格の交渉が難航し、感情的な対立に発展してしまうケースもあるため注意が必要です。

税金回避の方法③:共有名義不動産全体を売却し、売却代金を共有者で分ける(換価分割)

共有者全員の同意が得られるのであれば、不動産全体を第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法(換価分割)が、最も円満な解決策の一つです。

共有持分のみの売却に比べて買い手が見つかりやすく、市場価格での売却が期待できます。

また、売却代金を現金で公平に分けられるため、共有者間のトラブルを最も防ぎやすい方法といえるでしょう。

ただし、この方法を実行するには、売却すること自体や売却価格、売却時期などについて、共有者全員の合意が不可欠です。

固定資産税回避の方法④:相続放棄する

相続放棄は、相続の開始を知った時(通常は被相続人の死亡を知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすることで、相続人としての地位を完全に放棄する方法です。

相続放棄を行うと、共有名義の不動産だけでなく預貯金などのプラスの財産から借金などのマイナスの財産まで、すべての相続財産を引き継がないことになります。

そのため、特定の財産、例えば共有名義の不動産だけを対象に相続放棄することはできません。

相続財産全体を把握した上で、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などに有効な選択肢です。

もし相続放棄を検討する場合は、手続きが複雑なため、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

固定資産税回避の方法⑤:持分放棄する

持分放棄とは、既に所有している自分の共有持分を放棄する意思表示をすることです。

放棄された持分は、民法第255条の規定により他の共有者に帰属します。

相続放棄と混同されがちですが、持分放棄は相続登記後、特定の不動産の共有持分のみを対象に、いつでも行うことができる点で大きく異なります。

ただし、持分放棄によって他の共有者に持分が移転する場合、受け取った側に贈与税や不動産取得税が課される可能性がある点には注意が必要です。

持分放棄を行うには、まず他の共有者に対して持分を放棄する意思表示をします。

後々のトラブルを避けるため、口頭だけでなく内容証明郵便を利用して意思表示の証拠を残しておくと安心です。

意思表示自体は一方的にできますが、その後、他の共有者と協力して、法務局で所有権移転登記の手続きを行う必要があります。

持分放棄を行う際の詳細な手続きは、以下の記事でも解説しています。

固定資産税の支払いを回避したいなら共有状態を解消しよう

共有名義人が死亡した場合の固定資産税の取り扱いについて解説しました。

固定資産税の負担義務は、相続人がいる場合はその相続人に、いない場合は他の共有者に引き継がれます。

もし固定資産税の支払いを煩わしく感じており、回避したいのであれば、自分の共有持分を売却するなどして共有状態を解消するのが最も有効な手段です。

その際は、共有持分の取り扱いに精通し、より高い価格での売却が期待できる専門の不動産仲介会社に相談するのが良いでしょう。

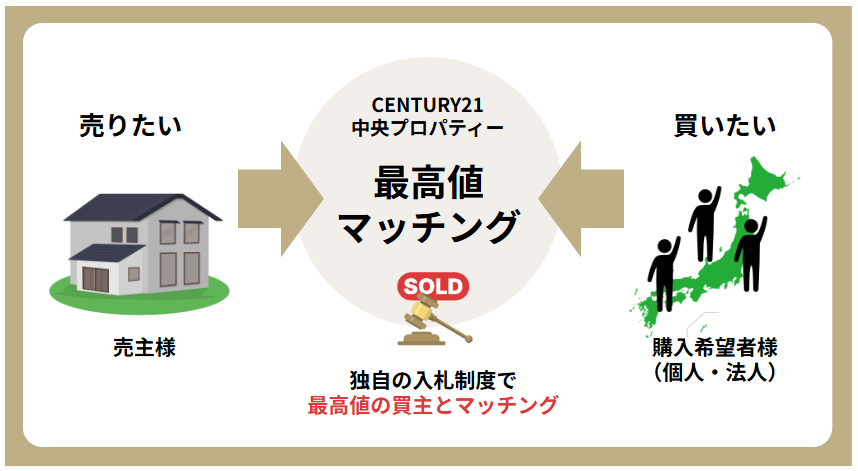

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。

一般市場での売却が難しいとされる共有持分も、独自の入札制度と買い手ネットワークを活用することで、お客様にとってより良い条件での売却を目指しています。

共有不動産のトラブルや共有持分の売却に関するお悩みや、ご不明な点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

税理士

ワールド法律会計事務所 代表

東京税理士会 日本橋支部所属登録番号 117651

ワールド法律会計事務所の代表を務める、相続税のスペシャリスト。特に共有持分の相続案件で多く相談される相続税が得意分野。

生前贈与や親族間の不動産売買など、多岐にわたる相続対策にも豊富な経験と実績を持つ。税務の専門知識と実践的なアドバイスで、複雑な税金問題をサポート。