共有不動産とは?知っておきたい基礎知識やトラブルを解説

共有不動産とは?知っておきたい基礎知識やトラブルを解説

共有不動産(共有名義不動産)は、管理や処分が難しく、共有者間でトラブルに発展することも少なくありません。本記事では、共有不動産の基本知識から、よくあるトラブルや解決策、共有持分売却の具体的なメリットまでを徹底解説します。共有状態のまま放置してしまうリスクや対処法について知りたい方はぜひご一読ください!

共有不動産とは?基本知識を解説

まずは、共有不動産の基本知識について解説します。

共有不動産とは

共有不動産とは、複数の所有者がいる不動産のことで、別名では「共有名義不動産」と言われます。

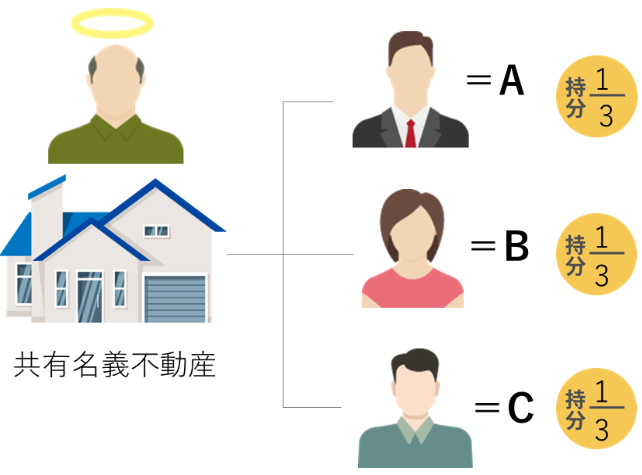

共有持分とは

共有持分とは、共有名義不動産を所有している際の所有権割合を指します。

以下では、ABCが持分を3分の1ずつ持っているということになります。

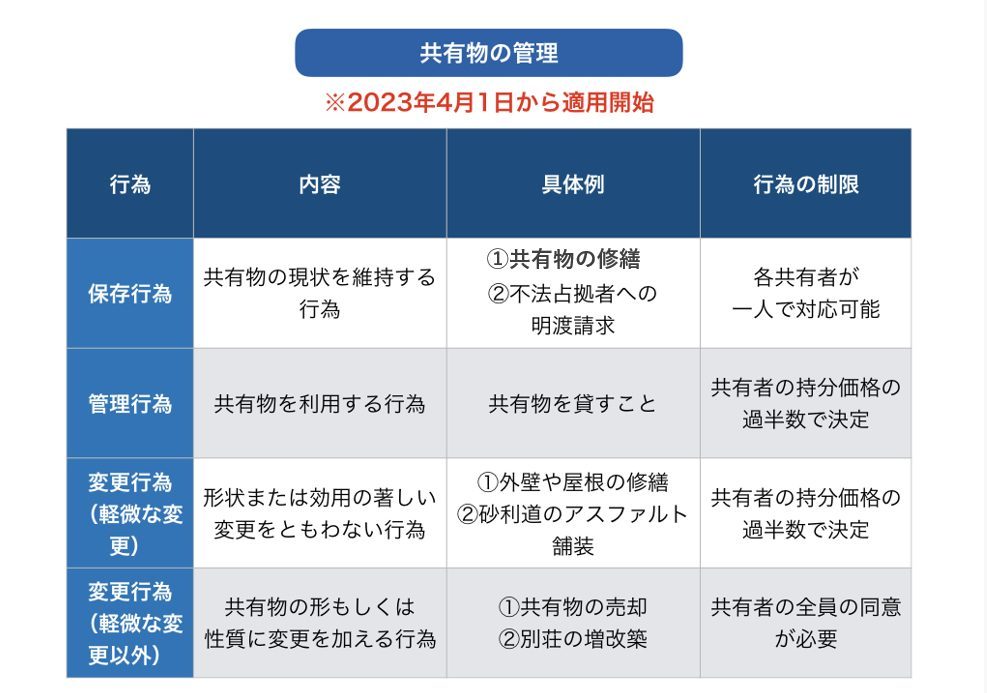

共有不動産の民法ルール

共有不動産は、不動産を活用する際、他の共有者の同意が必要になります。

例えば、共有不動産を売却する場合は、誰か一人の意思では売却できず、共有者全員が売却に同意する必要があります。

共有不動産でよくあるトラブルとは?

共有不動産でよくあるトラブルは、以下の3つです。

- 不動産の活用方法をめぐるトラブル

- 売却や処分が進まないトラブル

- 固定資産税や維持費の負担に関するトラブル

不動産の活用方法をめぐるトラブル

先述の通り、共有不動産の活用には、他の共有者の同意が必要です。

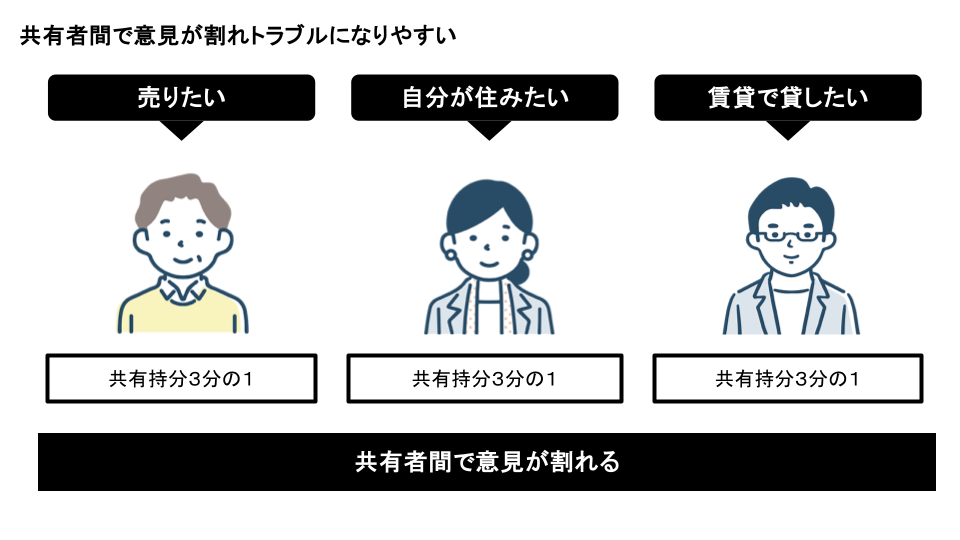

例えば、共有者が3人いた場合、そこには3人の意見が存在します。

不動産の活用をめぐって、意見が合わず共有者間でトラブルになってしまうケースも珍しくありません。

売却や処分が進まないトラブル

一つ目のトラブルと繋がりますが、不動産を売却したり処分したりする場合、全員の同意を得る必要があります。

共有者の意見が割れている場合もそうですが、相続によって共有者が増えすぎている場合、全員の意思確認を行うのも一苦労です。中には、連絡先の知らない共有者がいるケースもあります。

こうなると、資産価値の高いタイミングで共有不動産を売却したいと思っても、なかなか手続きがスムーズに進まないのです。

固定資産税や維持費の負担に関するトラブル

共有不動産の税金や維持費は、持分割合に応じて負担することが、民法で定められています。(民法第253条第1項)

しかし、固定資産税や維持費を払ってくれない共有者がいるケースも珍しくありません。また、そもそも住んでもいないのに固定資産税を払っていることに対して、疑問を持つこともあるでしょう。

このような金銭的な負担割合をめぐって、共有者間でトラブルになるケースがあります。

共有不動産を所有するデメリット

共有不動産を所有するデメリットには、主に以下の3つがあります。

- 不動産の活用や処分が自由にできない

- 共有者とのトラブルが長期化しやすい

- 共有者が増えて権利関係が複雑になる

不動産の活用や処分が自由にできない

共有不動産は、活用や処分を行うには他の共有者の同意が必要です。

特に売却や賃貸など大きな決定には、共有者全員の合意が求められるため、共有者が多い場合は特に不動産の活用が難しいでしょう。

このため、売却や賃貸によって、収益を生む資産であっても、思うように共有不動産を活用できないことがあります。結果として、資産を活用する機会を逃し、経済的な損失を被るリスクが高まるのが共有不動産のデメリットです。

共有者とのトラブルが長期化しやすい

共有不動産では、複数の共有者がそれぞれ異なる意見や利益を持っているため、意思決定において対立が生じやすくなります。売却や利用方法に関する意見が一致しない場合、話し合いが長期化し、不動産の活用や処分が進まないことがあります。

さらに、対立がエスカレートすると、訴訟に発展することもあります。こうしたトラブルは共有状態を解消しない限り、永遠に続くことになります。

共有者が増えて権利関係が複雑になる

共有不動産は、共有者に相続が発生する都度、共有者が増え続け、権利関係が複雑化します。

共有者の数が増えることで、不動産をどう活用するのか、意思決定がさらに難しくなります。

また、共有者が増えることで固定資産税や修繕費の負担分配が不明確になることもあり、トラブルが発生しやすくなります。

共有不動産のトラブルを解決する方法

共有不動産のトラブルやお悩みを解決するには、共有状態を解消するのが最も手っ取り早い方法です。ここでは、共有状態を解消する具体的な方法を紹介します。

共有持分を売却する

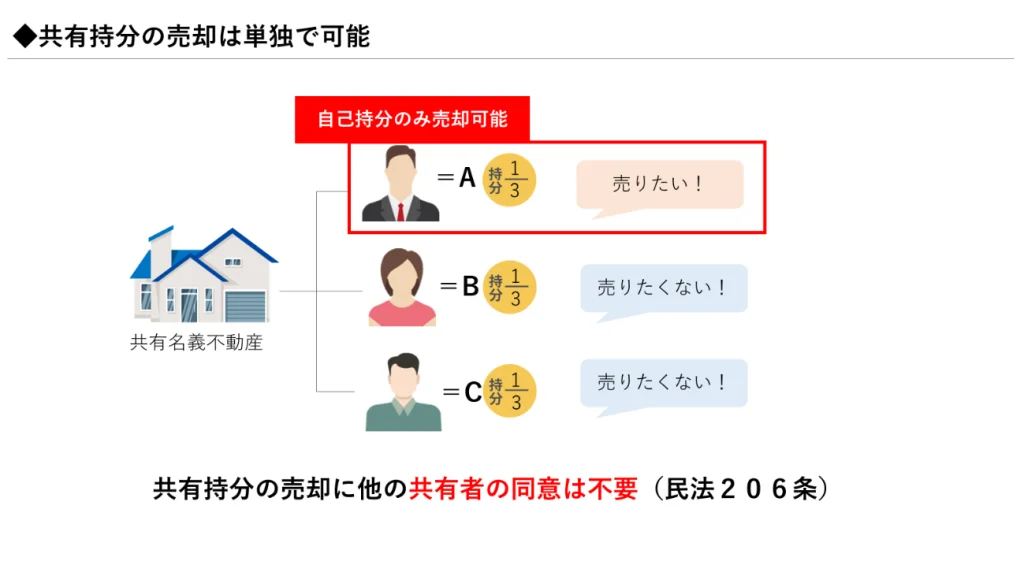

一つ目の方法は、自己持分を売却する方法です。

共有不動産全体を売却する場合、他の共有者の同意が必要ですが、自分の権利である持分のみの売却は、他の共有者の同意なしで可能です。(民法第206条)

売却先は、共有者または共有者以外の第三者になります。

共有者間での売買が難しい場合は、共有持分の売買仲介を行う不動産会社に相談するのが良いでしょう。一般的な不動産売買とは異なり、法律の詳しい知識が必要ですので、共有持分専門の不動産会社に依頼するのが一般的です。

センチュリー21中央プロパティーは、【共有持分専門の不動産会社】です! ≫

共有物分割請求を行う

共有物分割請求は、共有者の一人が他の共有者に対して、共有状態を解消するための手続きを請求することです。

当事者同士での解決が難しい場合は、裁判所に分割方法を委ねることになります。この方法は、費用や時間もかかることから、最終手段として検討するようにしましょう。

共有物分割請求については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共有者全員の合意のもと、共有不動産を売却する

共有者全員が合意できる場合は、共有不動産を売却して現金化するのがおすすめです。持分のみの売却と比べて、購入希望者が見つかりやすいため、高値での売却が期待できます。

先述の通り、共有者に相続が発生した場合、自分の子や孫にトラブルの火種を受け継ぐことになってしまいます。意思統一が容易なうちに、共有不動産の売却に向けて話しを進めると良いでしょう。

共有不動産に関するよくあるご質問

Q.共有者とのトラブルを解決する方法はありますか?

最も迅速にトラブルを解決するには、共有状態を解消することです。

共有状態を解消する方法として、自己持分を売却する、または共有物分割請求訴訟によって、不動産を分割する方法があります。

Q.共有者の一人が共有物に勝手に変更を加えた場合、他の共有者は原状回復を請求できますか?

請求できます。共有物に変更を加える場合は全員の同意が必要なのが原則です。(民法251条)

そのため、同意無くして変更行為が行われた場合には、その行為を行った共有者が自己の責任で現状回復をしなければなりません。

Q.共有者の一人が、他の共有者の了解なく勝手に不動産を活用している場合どうすべきですか?

単独占有されたことにより被った損害の賠償や、単独占有者が共有地から得た収益の分配を持分割合に応じて請求することが可能です。(民法249条2項)

Q.共有名義不動産の解体工事費用は、誰が負担すべきですか?

共有物の処分にかかった費用ですので、各人に共有持分割合で按分して負担するという方法が通常多いですが、共有者全員の合意があれば、これと異なる決め方をしても問題ありません。

Q.持分売却の手続きはどう進めるのがよいですか?

持分の売却手続きは、共有持分専門の不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。

通常の不動産と比べて、権利調整が複雑なため、専門業者に依頼しなければ、後々共有者とのトラブルになりかねません。

Q.他の共有者が住んでいても持分を売却できますか?

可能です。

他の共有者とトラブルにならないように、弁護士と連携しながら、慎重に売買手続きを行います。

Q.持分を売却する際に費用はいくらかかりますか?

共有持分の売却時には、仲介手数料や譲渡所得税などがかかるのが一般的です。

当社では、売主様から仲介手数料はいただいておりませんので、0円で持分の売却をサポートいたします。売却を迷っている方も、まずはご相談ください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。