遺産共有と共有物分割の新ルールを徹底解説!放置された不動産問題の解決策

遺産共有と共有物分割の新ルールを徹底解説!放置された不動産問題の解決策

目次

2023年4月1日からの民法改正で相続に関するルールが変更されました。

本記事では、相続が発生し、これから遺産分割を始める人向けに、新制度を紹介します。新制度の概要や相続人へのメリット、注意点について分かりやすく解説するので、参考にしてください。

2023年民法改正で遺産分割ルールが変更

民法が改正され、相続時の遺産分割ルールが変更されました。

相続人にとってはメリットがある一方で、注意すべき点もあるため、しっかり確認しましょう。

遺産共有による問題の解消を目指す

相続開始時に相続人が複数人いる場合は、土地や建物、動産などの相続財産は、遺産共有されます。 遺産共有とは、相続した財産を複数の相続人で共有して持分を持つことです。

遺産共有で問題とされてきたのが、各相続人の持分権がお互いを制約する形となり、遺産の管理や処分がスムーズにできない点です。

また、相続財産を遺産分割せずに放置した場合、新たな相続が発生し、遺産共有をする人が増え、権利関係が複雑化します。そうなると、さらに遺産の管理や処分が困難になっていました。

特に相続人と音信不通などの場合、所有者不明の土地ができる要因にもなっていました。

このような背景から、民法改正により遺産分割時のルールに関する見直しが行われました。

改正によって変わるポイント

今回の民法改正によって、以下3つのポイントが大きく変わります。

- 遺産分割に期限を設定し、遺産共有関係の早期解消を促進する(民法第904条の3)。

- 相続開始後長期間が経過し、通常共有持分と遺産共有持分が併存する場合の分割方法を合理化する(民法第258条の2)。

- 相続開始後長期間が経過し、相続人の所在等が不明な場合の不動産の遺産共有持分の取得方法などを合理化する(民法第266条の2、3)。

旧民法で問題視されていたのは、遺産共有関係の状態に対して期間の制限がなく、長期的に持ち続けても問題にならないことでした。

しかし、実際には相続財産の管理ができず、多数の相続人によって、遺産共有関係が発生したり、共有者の一部が所在不明になったりするなどの問題が起きていました。

これらの問題を解決するために、上記3つのポイントが大きく変更されています。

相続人にとってのメリット

民法の改正により、法定相続分を基準として円滑に相続財産を分割できるのがメリットの1つです。

期限が設定されたことで、遺産分割をする必要が生まれ、共有財産の放置も少なくなるでしょう。

また、遺産共有と通常共有が併存している場合に、通常共有者の1人が単独で所有をする際の手続きも簡略化されています。

改正による注意点(10年ルール)

民法改正による注意点は、相続開始してから10年以内に遺産分割協議を行わないと、一部の相続人は取得可能な財産が減少する可能性があることです。

この「10年ルール」は、2023年4月1日以降に発生した相続に適用されます。 10年の期限を過ぎた場合は、特別受益や寄与分の主張ができず、原則として法定相続分にそった遺産分割になります。特別受益や寄与分の主張をすることで遺産を多く相続できるはずの相続人にとって、期限超過が大きなデメリットになります。

相続開始から10年が過ぎたとしても、相続人全員が同意をすれば法定相続分とは異なる割合で財産分与が可能です。しかし、現実的に相続人全員が、具体的相続分での分割に同意するケースは少ないでしょう。

具体的相続分を考慮して遺産分割を進めると、共同相続人間の公平が図られる一面があります。しかしその反面で、相続人間の対立が激しくなるため、遺産分割の終結が遅くなりがちです。

期限ができたため、遺産分割についてはこれまで以上に早い時期から、具体的相続分による遺産分割を求めて協議を始める必要があるでしょう。

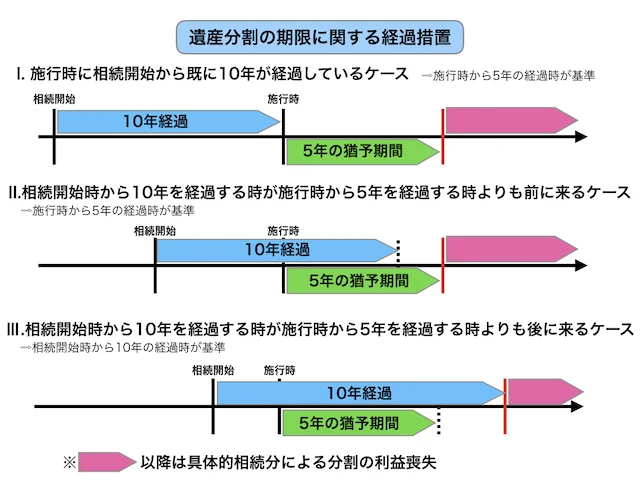

また改正民法の施行日前(令和5年4月1日以前)に被相続人が死亡している場合も、経過措置として最長で2033年3月31日までは旧法が適用され、それ以降は新ルールが適用されるため注意が必要です。

遺産分割協議は相続人同士のトラブルになりやすい?

ここでは、相続時の遺産分割の方法と遺産分割協議がトラブルに発展しやすい理由を解説します。

問題なく遺産分割を終えるためにも、事前によくあるトラブルを確認しておきましょう。

相続時の遺産分割の方法

相続時に遺産分割する方法には、以下の3つがあります。

- 法定相続分通りに分割する方法

- 遺産分割協議で相続財産の分け方を決める方法

- 被相続人が生前に作成していた遺言書にしたがって分割する方法

それぞれ詳しく解説します。

1. 法定相続分通りに分割する方法

法定相続分による分割とは、相続人の間でもめておらず、遺産分割協議もする必要がない場合に利用できる方法です。

民法で定められている法定相続分の割合は、以下の通りです。

例えば、配偶者と子ども2人が総額5,000万円の遺産を相続する場合は、以下のように計算します。

- 配偶者:5,000万円×1/2=2,500万円

- 1人目の子ども:5,000万円×1/2×1/2=1,250万円

- 2人目の子ども:5,000万円×1/2×1/2=1,250万円

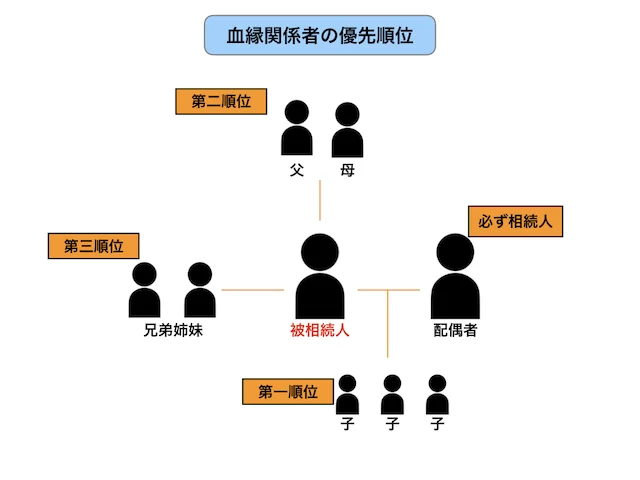

また、血縁関係者は全員が法定相続人になれるわけではなく、下図のように優先順位が決められています。

被相続人が亡くなった時点で子どもも亡くなっており、親が存命の場合は、配偶者と親が法定相続人になるという考え方です。

法定相続分通りに分割をするのであれば、相続人の間でもめる可能性も低いでしょう。

しかし、相続財産の内容によっては問題が発生します。例えば、現金などの預貯金であれば問題ありませんが、土地や建物といった不動産は簡単に分割できません。そのため、法定相続分通りに相続すると、共有持分になる可能性が高く、その後の処理や管理ができず放置される可能性があります。

相続財産のなかに不動産などの簡単に分割できない財産がある場合は、法定相続分通りの相続はあまりおすすめできません。

2. 遺産分割協議で相続財産の分け方を決める方法

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。

実際の相続では遺産分割協議を選択するケースが多く、相続した財産を柔軟に分割できるというメリットがあります。注意点として、相続人全員が協議に参加しなければなりません。

例えば、現金・土地・建物2つ・車を相続する場合を考えてみます。

遺産分割協議をすると、相続人Aには現金と建物1つ、相続人Bには土地と建物と車のように、柔軟に分割が可能です。

法定相続分での計算と異なり、遺産を柔軟に分割できるのが特徴です。

3. 被相続人が生前に作成していた遺言書にしたがって分割する方法

遺言書がある場合は、遺言書の内容にそって遺産分割が可能です。

遺言書では被相続人の意思によって相続人や分配方法が記載されており、相続人以外が財産を取得する可能性もあります。

ただし、遺言書の効力は絶対ではありません。一定の範囲の法定相続人には遺留分があり、相続財産を最低限取得する権利が認められています。遺留分を侵害する遺言書であっても、遺留分権利者が「遺留分侵害額請求権」を行使しない限り、その効力は有効です。

遺産分割協議がトラブルになりやすい理由

遺産分割協議がトラブルになりやすい理由は、相続財産を均等に分割するのが困難だからです。

例えば、以下のケースを考えてみます。

- 相続人:AとBの2人

- 相続する財産:

- 預貯金:3,000万円

- 土地1筆:評価額6,000万円

- 建物1棟:評価額3,000万円

- 宝石:500万円

この場合は財産を均等に分けるのが難しく、相続人のAかBのどちらか一方が財産を多く相続するため、トラブルの原因になりやすいのです。

また、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。被相続人と前妻の間に子どもがいる場合や、複数人いる子どものうち1人が遠方に住んでおり連絡が取れない場合などもトラブルに発展する可能性があります。

よくあるトラブル

遺産相続でのよくあるトラブルとしては、連絡の取れない相続人がいる場合や遺産分割が終わらないうちに二次相続が発生する場合です。

遺産分割協議は相続人全員で話し合い、決める必要があります。また相続税の納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

そのため、相続人のなかに所在が分からない人や連絡が取れない人がいると、そもそも遺産相続が進められないのが問題です。

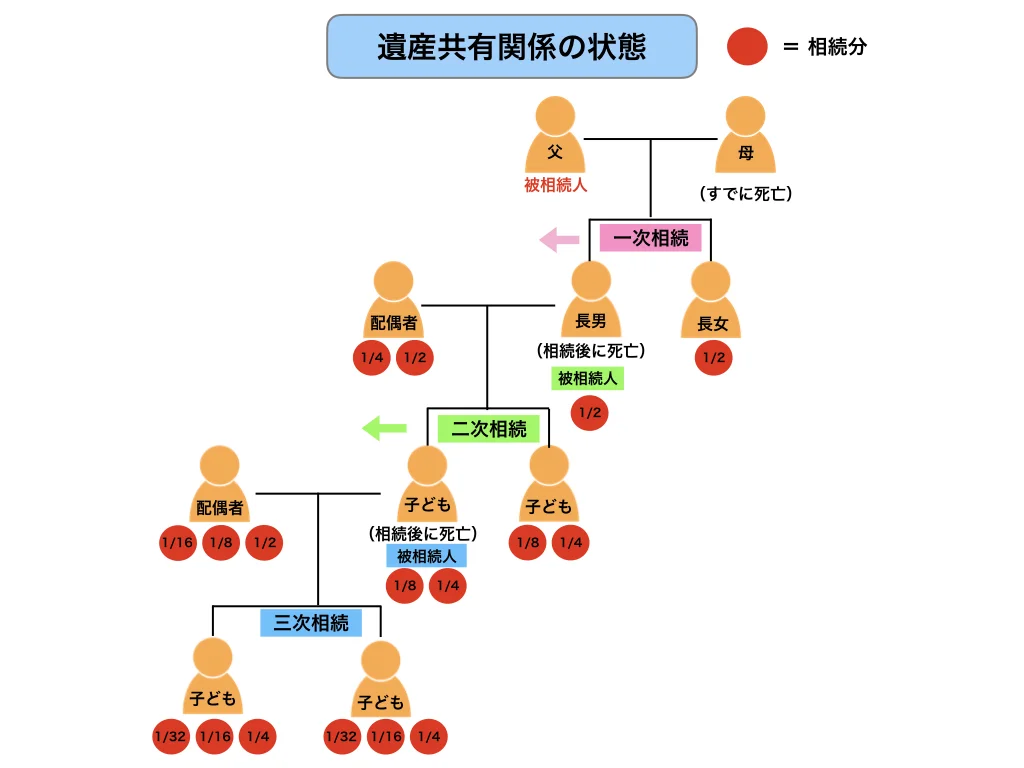

また、遺産分割が終わらないうちに次の相続が発生する二次相続もトラブルの原因です。

下図のように、二次相続・三次相続が発生すると、多数の相続人と遺産共有関係になり、権利関係が複雑化します。

相続は長期的に放置するほど二次相続・三次相続の可能性が高くなります。

相続人が知っておきたい遺産分割の新制度

遺産分割の新制度として、以下のルールを確認しておきましょう。

- 遺産分割の期限に関するルール(10年ルール)

- 不動産共有時の分割ルール

- 所在不明の相続人がいる場合のルール

それぞれ詳しく解説します。

1. 遺産分割の期限に関するルール(10年ルール)

今回の民法改正により、相続を開始した時から10年経過後の遺産分割に関してルールが設けられました。

新民法の施行日前(令和5年4月1日以前)に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、新民法のルールが適用されます。

具体的には、下図のように5年の猶予期間が設けられました。

ただし相続開始のタイミングによって猶予期間の考え方が異なるため、令和5年4月1日を基準にして考えてみましょう。

2. 不動産共有時の分割ルール

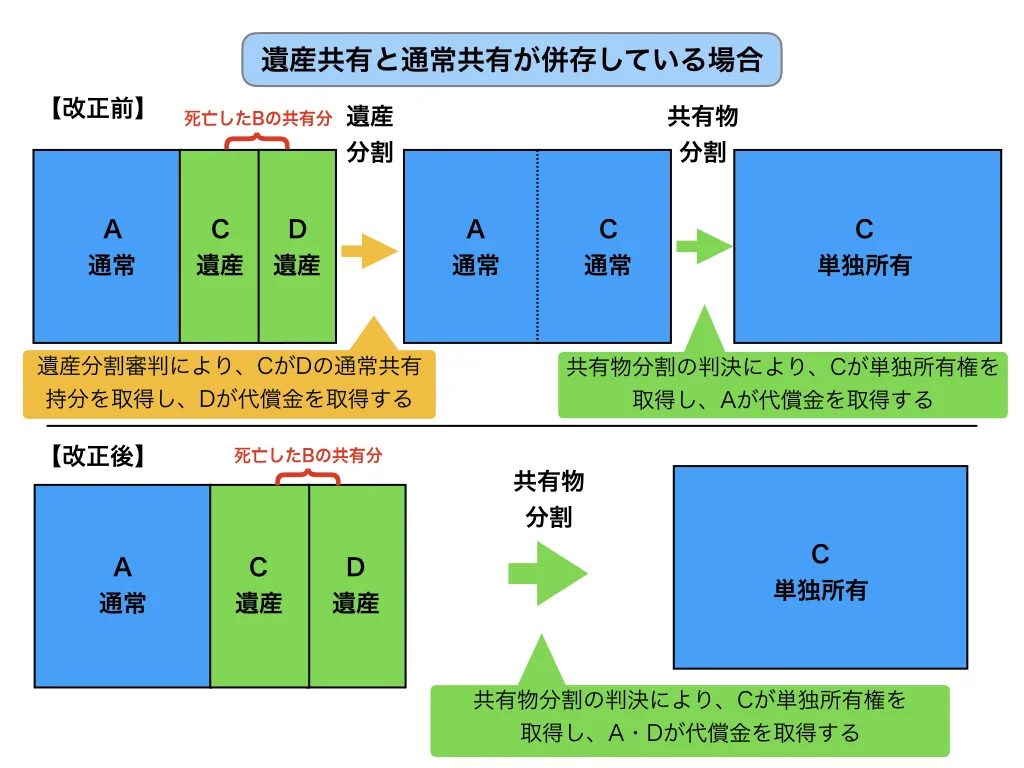

遺産共有と通常共有が併存している共有関係(遺産共有関係)の際の分割ルールです。

旧民法では、遺産共有と通常共有が併存している共有関係を解消するには、以下のようにそれぞれの解消を別個に処理する必要がありました。

- 遺産共有持分の解消は遺産分割手続き

- 通常共有持分と遺産共有持分との解消は共有物分割手続き

新民法では、相続開始から10年が経過していると、遺産共有持分の解消を地方裁判所などの共有物分割訴訟で実施できるようになりました。

つまり、遺産共有と通常共有の併存状態から単独所有の状態への変更がより簡単になったということです。

一例を図解で解説します。

例)土地共有者A・BのうちBが死亡し、Cが土地の全部を取得するための手続きの場合▼

旧民法では、単独所有にするまでの手続きに時間がかかり、さらに共有者が増えるほど複雑化していました。

しかし、改正民法によって共有解消がしやすくなり、共有物の管理がしやすくなっています。

3. 所在不明の相続人がいる場合のルール

相続人のなかに所在不明者がいた場合は、所在等不明相続人との共有関係の解消が必要です。その際に、所在不明の相続人の持分の取得と譲渡を可能にする必要があります。

ただし、たとえ所在が不明だとしても、相続人には遺産分割をする機会を保障しなければなりません。

新民法のルールでは、共有者は相続開始から10年経過すると、持分の取得と譲渡が可能になり、所在不明者との共有関係が解消できるようになりました。

共有者は裁判所の許可が降りると、所在不明者の不動産持分を、その価格に応じた金銭の供託をすることで取得と譲渡が可能です。

相続時に共有者のなかに所在不明者がいると、売却できずに放置されていた不動産などの管理がしやすくなるでしょう。

まとめ

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。

一般市場での売却が難しいとされる共有持分も、不動産鑑定士による厳密な査定と、独自の”買い手ネットワーク”を活用することで、お客様にとってより良い条件での売却を目指しています。

相続した共有名義不動産の売却やトラブルなどでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。