共有名義を解消したい方必見!共有者の同意なしで解消する方法とは?

共有名義を解消したい方必見!共有者の同意なしで解消する方法とは?

目次

不動産を複数人で共有している場合、「共有名義」は将来的にさまざまなトラブルの原因となる可能性があります。売却や修繕などの重要な決定がスムーズに進まないだけでなく、次の世代へ相続されるたびに権利関係が複雑化し、対応が困難になるケースも少なくありません。

この記事では、そんな共有名義の不動産を解消するための主要な6つの方法を、それぞれのメリット・デメリットを交えて詳しく解説します。

共有名義を解消するべき理由

一般的に、不動産を共有名義で所有することは避けた方が良いと言われています。

不動産の共有状態を解消したほうが良い理由は、以下の通りです。

- 共有者とトラブルになりやすい

- 相続により共有者が増え続ける

共有者とトラブルになりやすい

共有者とトラブルになりやすい理由は、不動産の活用や処分方法について、共有者一人の意思では決定できず、他の共有者の同意が必要になるためです。不動産に関する重要な決定は、法律により共有者全員の同意(または過半数の同意)が求められるケースが多いからです。

例えば、兄弟3人で不動産を共有しているとします。3人のうち2人が売却に賛成していても、1人が反対すれば不動産全体を売却することはできないのです。民法第251条1項では、共有物の変更(売却や大規模なリフォームなど)には共有者全員の同意が必要と定められています。

共有名義を解消するべき理由:共有者とトラブルになりやすいため

全員が同じ意見なら問題ないですが、それぞれの主張が違えば不動産の活用方法が決められないことはもちろん、意見の食い違いから共有者間の関係性が悪くなるケースも珍しくありません。最悪の場合、訴訟に発展することもあります。このように、共有名義は、共有者間の合意形成の難しさから、不動産の価値を十分に引き出せない「死んだ資産」になりかねないリスクをはらんでいます。

相続により共有者が増え続ける

共有名義不動産は、相続の対象になります。つまり、共有者に相続が発生する度に、どんどん共有者が増えていきます。これを「数次相続による共有関係の複雑化」と呼びます。

例えばA・Bで不動産を共有していたが、Aが亡くなったとします。Aの相続人がC・D・Eと3人いた場合、相続後はB・C・D・Eの4人で不動産を共有することになります。

このように亡くなった共有者の相続人が複数いれば、共有持分は細分化され共有者の数が増えてしまいます。

相続が繰り返され、面識のない人と共有状態になっているケースも珍しくありません。特に、数世代にわたって相続登記が放置されると、面識のない遠い親戚が共有者となっていることが判明し、連絡先すら分からないといった事態も生じ得ます。

先述の通り、共有名義不動産の活用や処分には、共有者の同意が必要です。共有者が増えるほど権利関係も複雑になり、不動産を活用するための意思決定や手続きをスムーズに進められなくなってしまいます。最終的には、どの共有者も管理や処分ができず、放置された「所有者不明土地」となってしまうリスクが高まります。

共有名義を解消しないとどうなる?

共有名義の不動産をそのままにしておくと、前述のトラブル以外にも、さまざまな潜在的リスクに直面する可能性があります。

不動産の自由な活用が困難になる

共有不動産は、単独名義の不動産と異なり、一人の意思だけでは自由に活用できません。

例えば、共有持分割合が過半数(2分の1超)に達していない場合、一般的な管理行為(軽微な修繕や賃貸借契約の締結など)であっても、他の共有者の同意なしには行えません。

大規模なリフォームや増改築、不動産の売却など、「変更行為」に該当する行為は、共有者全員の同意が必要となります。これにより、不動産の有効活用が妨げられ、資産としての価値が低下する可能性があります。

売却が必要な場面での制約

相続などで取得した共有名義の不動産が不要になった場合、売却を考えるのが一般的です。

しかし、不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。

例えば、共有者の一人が売却に反対したり、連絡が取れなかったりすると、売却手続きを進めることができません。自分の持分だけを売却することも可能ですが、買い手を見つけるのが難しく、また売却価格も全体売却より大幅に安くなる傾向があります。

賃貸や大規模な改修が難しくなる

不動産を賃貸に出したい、または大規模なリフォームを行いたい場合も、共有名義であることが足かせになります。

不動産を賃貸に出す行為は「管理行為」に該当するため、共有持分の過半数の同意があれば可能ですが、実際には賃貸借契約の条件などで意見が対立するケースも少なくありません。

さらに、建物の構造を変えるような「変更」に該当する規模のリフォームや建て替えは、共有者全員の同意が必要です。一人の反対でも計画が頓挫し、老朽化した建物を放置せざるを得なくなる可能性もあります。

維持費や税金の負担が継続する

共有名義の不動産は、所有しているだけで固定資産税や都市計画税、修繕費などの維持管理費用が発生します。

これらの費用は共有者全員で負担するのが原則ですが、もし共有者の一人が支払いを滞納した場合、他の共有者がその負担を肩代わりしなければならない責任(連帯納税義務)が生じます。 連絡が取れない共有者がいる場合など、他の共有者が負担し続けなければならない状況に陥るリスクもあります。

共有関係者が知らない間に増える可能性

前述の通り、共有者が亡くなるたびにその持分が相続人に引き継がれ、共有者の数は「雪だるま式」に増えていきます。 数世代にわたると、面識のない、あるいは連絡先すら知らない遠縁の親戚が共有者となることも珍しくありません。

このように共有者が増えすぎると、権利関係が極めて複雑になり、将来的に不動産の売却や管理がほぼ不可能になる「所有者不明土地」化するリスクが高まります。

共有者に認知症・行方不明者が出るリスク

共有者が高齢化すると、認知症などで判断能力が低下したり、連絡が取れなくなったり、あるいは行方不明になったりするリスクも高まります。

このような場合、たとえ他の共有者全員が合意していても、判断能力のない共有者や行方不明の共有者の同意を得ることができず、不動産の売却や有効活用が法的に困難になります。

特に、判断能力が低下した共有者がいる場合は「成年後見制度」の利用が必要になるなど、手続きがさらに煩雑化し、時間も費用もかさむ可能性があります。

共有名義を解消する具体的な方法

共有名義不動産のトラブルを防ぐには、共有名義を解消するのが最善策です。

共有名義を解消するには、主に以下の3つのパターンがあります。

- 共有者と話し合いを行う(協議による解消)

- 自分の持分を手放すことで共有状態から抜け出す(自己持分の処分による解消)

- 訴訟(裁判)により共有名義を解消する(法的手段による解消)

それぞれの具体的な方法について、解説します。

1. 共有者との合意による解消

共有者の人数が少ないケースや、話し合いができる良好な関係性の場合は、まずは共有者と話し合いを行うことで、共有名義を解消するのがおすすめです。合意による解消は、最も円満かつ迅速に解決できる可能性が高い方法です。

共有者との話し合いによる具体的な共有名義の解消方法は以下の通りです。

共有名義不動産全体を売却する

「共有名義不動産の活用予定がない」「共有者全員が売却に賛成している」場合など、不動産自体を売却して手放すことで、共有名義を解消することができます。

この方法の最大のメリットは、売却により不動産資産を現金化できる点です。不動産全体の売却は、後でご紹介する「持分のみの売却」よりも大きな金銭的対価を得ることができます。

売却後、売却益(現金)を共有者で分配できるため、不公平感がなく平等性も高いです。売却代金は、共有者の持分割合に応じて分配されるのが一般的です。

共有者間で持分を売買する

「共有者に資金の余裕がある」「共有者の中に不動産を活用したい者がいる」場合は、共有者間での持分売買を検討しましょう。

例えば、自分は不動産を活用しないけれど、該当の共有名義不動産に居住している共有者がいるとします。その場合は、居住中の共有者に自分の持分を買い取って貰えないか、交渉してみると良いでしょう。これにより、その共有者は不動産を単独名義にすることができ、自由に活用できるようになります。

ただし、共有者間でも持分売買は、「いくらで取引するか」で中々合意できないケースが多いです。交渉が難航する場合は、共有名義不動産に詳しい不動産会社に相談してみると良いでしょう。

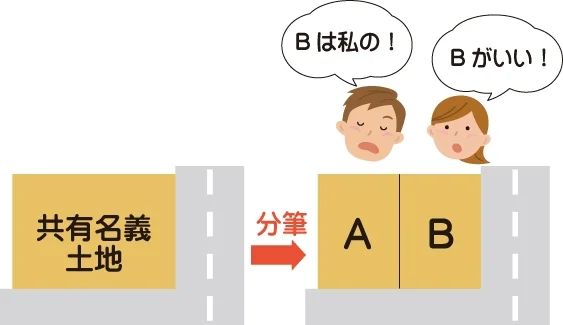

土地を分けて単独名義にする(分筆)

共有名義の土地が、物理的に分割可能な大きさや形状である場合は、「分筆(ぶんぴつ)」によって単独名義にすることも可能です。 分筆とは、登記されている一つの土地を、複数に分けて登記し直す手続きを指します。 例えば、100坪の共有名義の土地を、50坪ずつ2つの土地に分筆し、それぞれを共有者が単独で所有するといった方法です。

この方法のメリットは、各共有者が完全に独立した土地を所有できるため、将来的なトラブルのリスクを大きく減らせることです。 ただし、分筆には測量費用や登記費用がかかるほか、分筆後の土地が建築基準法上の接道義務を満たすか、利用価値が低下しないかなどを考慮する必要があります。 また、共有者全員の合意が必要です。

2. 自分の持分を手放すことで共有状態から抜け出す

残念ながら、多くの場合で共有者間での話し合いができないのが実情です。そのような場合でも、「自分の持分のみを手放す」ことで、共有者とやり取りせずに、共有名義を解消することが可能です。

共有者の同意なしで、自分の持分を手放す具体的な方法は、以下の通りです。

- 自分の持分のみを第三者に売却する

- 自分の持分のみを放棄する

前提として、共有名義不動産全体を売却する場合は、共有者全員の同意が必要ですが、自己持分のみ売却する場合は、共有者の同意は不要です。(民法第206条)これは、自分の持分は、自分だけの単独の権利として自由に処分できるためです。

「共有者との話し合いが難しい」「共有者に内緒で共有状態を解消したい」などの場合は、以下の方法を検討してみましょう。

自分の持分のみを第三者に売却する

先述の通り、自分の持分のみであれば、共有者の同意なしで売却が可能です。

「自分は不動産の活用予定がない」「話し合いをせずに共有状態を解消したい」場合は、持分売却がおすすめです。

メリットとしては、単独の意思で共有名義を解消できることに加えて、金銭的な対価が得られる点です。ただし、不動産全体の売却と比べて売却額は安価になります。一般的に、共有持分は単独所有の不動産よりも流動性が低く、買主が見つかりにくいため、市場価格より大幅に低い価格でしか売却できないことが多いです。

自分の共有持分がいくらで売れるのか知りたい方は、センチュリー21中央プロパティーが提供する「共有持分に特化したダブル査定サービス」をご利用ください。不動産鑑定士とAIがあなたの持分を最大限評価します。

【無料!】 共有持分に特化した査定サービスはこちら ≫ ※しつこい電話連絡等は、一切ございませんのでご安心ください。

自分の持分のみを放棄する

共有持分は、売却だけでなく放棄することも可能です。

共有持分の放棄も、売却同様に他の共有者の同意なしでできる行為です。放棄した持分は、他の共有者に帰属します。具体的には、他の共有者の持分割合に応じて按分され、それぞれの持分に上乗せされます。

売却との違いは、単純に金銭的な対価が得られないことです。また、放棄に伴い、持分を受け取った他の共有者に贈与税が課税される可能性があるため、事前にその旨を伝えておくか、専門家へ相談することが重要です。

売却できる持分であれば、放棄よりは売却するのがおすすめです。売却できる持分か否かは、不動産のエリアや持分割合などによって判断されます。

持分の放棄については以下の記事でも、詳しく解説しています。

3. 訴訟(裁判)により共有名義を解消する

最終的な手段にはなりますが、共有物分割請求訴訟という裁判によって、共有名義を解消することも可能です。

共有物分割請求訴訟とは、共有者間で話し合いができない場合や解決が望めない場合に、共有状態の解消方法を裁判所の判断に委ねる訴訟です。この訴訟は、他の共有者が話し合いに応じない、または合意形成が困難な場合に、法的に共有関係を解消するための強力な手段となります。

共有物分割請求訴訟の流れ

共有物分割請求訴訟は共有名義不動産の所在地、または訴訟相手の住所地を管轄する地方裁判所へ訴訟を申し立ててスタートします。

最終的に裁判官から分割方法の判決が下されるまでに、1~2年ほどかかる可能性があります。これは、裁判の進行、証拠収集、相手方との主張の応酬など、様々な要因によるものです。長期戦により拘束時間や精神的負担がかかる可能性がある点には注意しなければいけません。また、弁護士費用などのコストも発生します。

裁判所から下される分割方法は、以下の3つです。

- 現物分割:不動産が土地の場合に、分筆して単独名義にする方法

- 代償分割:他の共有者の持分を買い取る、または他の共有者に持分を売却する方法

- 換価分割:共有名義不動産を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法

共有物分割請求訴訟のメリットは、申し立てを行えば、必ず共有状態が解消できることです。裁判所が共有名義の解消方法を判決するため、公正性がある一方で、自分が望んだ結果通りにならない可能性がある点は、事前に理解しておきましょう。裁判所は、共有者の主張や不動産の状況を総合的に考慮して、最も合理的と判断される分割方法を命じます。

共有名義不動産のトラブルを専門に解決してきた当社としては、共有物分割請求訴訟は最終手段であり、まずはそれ以外の方法で共有名義を解消できる方法を検討いただきたいと考えます。

6つの解消方法のメリット・デメリット

各解消方法には、それぞれ利点と注意点があります。自身の状況に合った最適な方法を見つけるためにも、事前に把握しておきましょう。

不動産全体を売却するメリット・デメリット

不動産全体を売却する方法は、共有関係を根本的に解消し、不動産を現金化したい場合に有効な手段です。

メリット

- 高額な金銭的対価の期待

不動産全体を市場で売却するため、自身の持分のみを売却する場合と比べて、**より多くの買主候補が見つかりやすく、適正な市場価格に近い高額な売却益が期待できます。**これにより、各共有者はまとまった現金を手にすることができます。 - 公平な分配

売却で得られた代金は、各共有者の持分割合に応じて公平に分配されるため、不公平感が少なく、共有者間の新たなトラブルに発展しにくいという利点があります。 - 根本的な問題解決

不動産自体を手放すことで、共有名義に起因する将来の維持管理の手間や費用、意見の対立といったあらゆるトラブルを完全に回避できます。

デメリット

- 共有者全員の同意が必須

この方法の最大のハードルは、共有者全員の同意が不可欠である点です。一人でも売却に反対する共有者がいたり、連絡が取れなかったりすると、売却手続きを進めることができません。 - 時間と手間がかかる可能性

共有者間の売却に関する合意形成に時間がかかるほか、不動産会社を選定し、買主を探す活動にも時間がかかります。特に人気のない物件や共有者が多数いる場合は、売却が長期化する可能性があります。 - 税金の発生(譲渡所得税)

売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、**譲渡所得税が課税されます。**所有期間によって税率が異なるため、事前に税理士などに相談し、納税額をシミュレーションしておくことが重要です。

持分を共有者間で売買するメリット・デメリット

共有者間で持分を売買する方法は、共有関係を解消しつつ、不動産を共有者の一人が単独で所有したい場合や、特定の一人が共有関係から抜けたい場合に有効です。

メリット

- 単独名義化が可能(買い取り側)

他の共有者から持分を買い取れば、不動産を完全に自分の単独名義にできます。これにより、その不動産を自由に活用・処分できるようになり、意思決定の制約がなくなります。 - 関係性の維持

外部の第三者を介さずに共有者間で解決するため、これまでの共有者間の関係性を損なうことなく、円満に共有関係を解消できる可能性が高まります。 - 現金化(売却側)

不動産を活用しない、あるいは共有関係から抜けたい共有者にとっては、自身の持分を現金化する良い機会となります。これにより、新たな資産形成や他の投資に資金を充てることができます。

デメリット

- 資金力が必要(買い取り側)

持分を買い取る側には、まとまった資金が必要となります。金融機関からのローンを利用することも可能ですが、審査や手続きが必要です。 - 価格交渉の難航

持分の適正価格について、売る側は高く売りたい、買う側は安く買いたいと考えるのが自然であるため、共有者間で意見が合わず、価格交渉が長期化しやすい傾向にあります。 - 評価額の算定が難しい

共有持分は市場での取引事例が少ないため、客観的な評価額を算定するのが難しい場合があります。これにより、価格交渉の妥当性が判断しにくく、トラブルの原因となることがあります。

土地の分筆を行うメリット・デメリット

共有名義の土地を物理的に分割し、それぞれを単独名義にする方法です。主に広い土地の場合に検討されます。

メリット

- 独立した所有権の確立

分筆後の土地は各共有者が完全に単独で所有することになるため、将来的な共有名義に起因するトラブルリスクを大幅に低減できます。 - 自由な活用・処分が可能

自分の所有となった土地は、他の共有者の同意なしに自由に利用(建築など)、処分(売却など)できるようになります。 - 不動産資産を残せる

不動産を売却して手放すことなく、各自が土地の一部を単独で所有し続けられる点が、特定の共有者にとっては大きな魅力となります。

デメリット

- 物理的な制約

土地の形状や広さによっては、分筆自体が困難な場合があります。また、分筆後の土地が建築基準法上の接道義務を満たさないなど、利用価値が著しく低下する可能性も考慮する必要があります。 - 費用が発生する

土地の測量費用、分筆登記費用、司法書士への報酬などがかかります。特に測量費用は高額になるケースもあります。 - 共有者全員の同意が不可欠

分筆を行うには、共有者全員の同意が必須です。同意が得られない場合は、他の解消方法を検討する必要があります。

持分を第三者に売却するメリット・デメリット

他の共有者の同意を得ずに、自身の共有持分だけを第三者に売却する方法です。

メリット

- 単独の意思で解消可能

この方法の最大の利点は、他の共有者の同意を必要とせず、自身の意思だけで共有関係から離脱できる点です。連絡が取れない、あるいは話し合いができない共有者がいる場合に有効な手段となります。 - 金銭的な対価の獲得

売却により、自身の共有持分に応じた金銭的な対価を得ることができます。これにより、不動産の維持管理費用から解放されるだけでなく、現金を得て他の用途に利用できます。 - 共有関係から完全に離脱

売却が完了すれば、その不動産に関する維持管理の責任や、共有者間のトラブルから完全に解放されます。

デメリット

- 売却額が低い傾向

共有持分のみの売却は、不動産全体を売却する場合と比べて、売却額が安価になる傾向が非常に強いです。持分だけを購入しても、その不動産を自由に使えるわけではないため、一般の買主からの需要が低いためです。 - 買い手が見つかりにくい可能性

上記理由により、一般的な不動産市場では買い手を見つけるのが難しい場合があります。共有持分の専門業者や、特定の投資家向けに売却を検討する必要がありますが、その場合も売却価格は低くなることが多いです。

自分の持分のみを放棄するメリット・デメリット

自身の共有持分を放棄し、他の共有者にその持分を帰属させる方法です。

メリット

- 単独の意思で解消可能

売却と同様に、他の共有者の同意なしで自身の共有持分を放棄することができます(ただし、放棄後の登記手続きには他の共有者の協力が必要です)。 - 費用負担の軽減

放棄が完了すれば、その不動産にかかる固定資産税などの維持費や税金から解放されます。 - 共有関係から完全に離脱

放棄によって共有者としての地位を失うため、共有者間のトラブルや、不動産の管理・処分に関する懸念から解放されます。

デメリット

- 金銭的な対価が得られない

売却とは異なり、持分を放棄しても金銭的な対価は一切得られません。不動産の価値がある場合でも、無償で手放すことになります。 - 贈与税の発生リスク

放棄された持分を受け取った他の共有者には、贈与税が課税される可能性があります。このため、事前に他の共有者と十分に話し合い、理解を得ておくことが重要です。 - 過去の責任が残る可能性

持分を放棄しても、放棄以前に発生した未払いの固定資産税や修繕費用などについては、依然として支払い義務が残る場合があります。

共有物分割請求訴訟のメリット・デメリット

共有者間の協議が不可能または不調に終わった場合の最終手段として、裁判所に共有状態の解消を求める訴訟です。

メリット

- 確実に共有関係を解消できる

裁判所が判決を下すため、必ず共有状態を解消できます。他の共有者が非協力的であったり、連絡が取れなかったりする場合でも、法的に解決へと導くことが可能です。 - 公平な解決が期待できる

裁判所が客観的な立場で共有者の主張や不動産の状況を総合的に判断するため、公平な結果が期待できます。 - 話し合いが困難な場合に有効

他の共有者と一切連絡が取れない、あるいは話し合いの余地がないような、極めて困難な状況において唯一の有効な手段となることがあります。

デメリット

- 時間と費用がかかる

裁判手続きは一般的に時間がかかり、判決までには1~2年、場合によってはそれ以上の期間を要する可能性があります。また、弁護士費用や裁判費用(印紙代、郵券代など)、不動産鑑定費用といった経済的な負担も大きくなります。 - 精神的負担が大きい

裁判は、当事者にとって精神的なストレスを伴うことが多いです。長期にわたる手続きや相手方との対立は、精神的な疲弊につながる可能性があります。 - 望まない結果になる可能性

裁判所の判断が必ずしも自分の希望通りになるとは限りません。不動産の分割方法(現物分割、換価分割、代償分割のいずれか)は裁判所が決定するため、自身の意向と異なる結果になる可能性も十分にあります。

共有名義解消にかかる費用

共有名義の解消方法によって、発生する費用は大きく異なります。主な費用項目は以下の通りです。

不動産売却に伴う費用

- 仲介手数料:不動産会社に売却を依頼した場合にかかる手数料。

- 登記費用:所有権移転登記などにかかる費用(登録免許税、司法書士報酬)。

- 測量費用:土地の場合、境界確定測量が必要な場合にかかる費用。

- 印紙税:売買契約書に貼付する印紙税。

- 譲渡所得税:売却益が出た場合に課される税金。

土地の分筆にかかる費用

- 測量費用:土地家屋調査士に依頼する境界確定測量や分筆測量の費用。

- 分筆登記費用:土地家屋調査士への報酬、登録免許税。

- その他:必要に応じて司法書士報酬(所有権移転登記など)。

共有持分の放棄にかかる費用

- 登記費用:持分移転登記にかかる登録免許税(原則、持分を放棄する側は非課税だが、受け取る側に贈与税が発生する可能性あり)や司法書士報酬。

- その他:税理士への相談費用など。

共有物分割請求訴訟にかかる費用

- 印紙代:訴訟提起に必要な収入印紙代。

- 郵券代:裁判所からの書類郵送費用。

- 弁護士費用:弁護士に依頼した場合の着手金や報酬金。

- 鑑定費用:不動産の評価が必要な場合に発生する鑑定費用。

特殊な状況下での共有名義解消

共有名義の解消を検討する際、共有者の状況によっては通常とは異なる対応が必要になる場合があります。

共有者が認知症の場合の対応策

共有者が認知症などにより判断能力が低下している場合、その共有者単独では法的な手続きを進めることができません。このような場合は、「成年後見制度」の活用を検討する必要があります。

成年後見制度の活用

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度です。この制度を利用することで、選任された成年後見人が、判断能力が低下した共有者に代わって、不動産の売却や共有物分割請求などの法的な行為を行うことが可能になります。

- 任意後見制度:本人がまだ判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人(任意後見受任者)を決めておく制度です。任意後見契約を結び、公正証書を作成します。

- 法定後見制度:本人の判断能力がすでに低下している場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が成年後見人、保佐人、または補助人を選任する制度です。

特に、共有名義の解消のために不動産を売却する必要がある場合などは、法定後見制度を利用し、家庭裁判所の許可を得て成年後見人が売却を進めるケースが多いです。

共有者が行方不明の場合の対処法

共有者の中に連絡が取れず、行方不明となっている人がいる場合、従来の法律では不動産の処分が非常に困難でした。しかし、2023年の民法・不動産登記法改正により、行方不明の共有者がいる場合でも不動産の処分を可能にする制度が創設されました。

- 所在等不明共有者の持分取得制度(改正民法第262条の2第1項):

行方不明の共有者以外の共有者全員の同意があれば、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の決定を得て、その行方不明者の共有持分を取得できるようになりました。

これにより、不動産全体の所有権を一人または残りの共有者でまとめて取得し、単独名義や少人数での共有にすることができます。 - 所有等不明共有者の持分譲渡制度(改正民法第262条の2第2項):

行方不明の共有者以外の共有者全員の同意があれば、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の決定を得て、その行方不明者の共有持分を第三者に譲渡することも可能になりました。

例えば、不動産全体を売却する際に、行方不明者の持分だけを買い取ってもらうことが困難な場合などに活用されます。

これらの制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てや、必要な調査、手続きが伴うため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することが不可欠です。

離婚に伴う共有不動産の分割

夫婦で共有名義にしている不動産が、離婚によって共有状態となる場合、「財産分与」として共有関係を解消するのが一般的です。財産分与には、主に以下の方法があります。

- 現物分割:

不動産が複数ある場合、それぞれの不動産を夫婦で分け合う方法。または、土地を物理的に分筆して分け合う方法。 - 代償分割:

夫婦の一方が不動産全体を取得し、その代わりに、もう一方に相当の代償金(現金など)を支払う方法。 - 換価分割:

不動産全体を売却し、その売却代金を夫婦で分配する方法。

どの方法を選択するかは、不動産の状況、夫婦双方の意向、経済状況などを総合的に考慮して決定します。

相続発生時に共有状態を防ぐ方法

複数人で一つの不動産を相続する際、遺産分割協議を適切に行うことで、最初から共有名義になるのを防ぐことができます。

例えば、不動産は特定の相続人が単独で取得し、他の相続人には預貯金や代償金などで清算するといった方法です。 遺言書があれば、被相続人の生前の意思に基づき、不動産を特定の相続人に単独で相続させることができ、共有状態の発生を未然に防ぐことが可能です。

親族以外の第三者と共有関係になった場合の相談先

何らかの事情で、親族ではない第三者と共有関係になった不動産がある場合、その解消はさらに複雑になることがあります。

このような場合は、共有持分専門の不動産会社や、不動産売買に強い弁護士に相談することが有効です。専門家たちは、共有持分の特殊性を理解しており、第三者との交渉や、法的な手続きを含めた最適な解決策を提案してくれます。

共有持分の売却で共有状態を解消しよう

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

- 「揉めずに共有状態を解消したい」

- 「共有状態を解消したいが最適な方法がわからない」

- 「共有状態を解消したほうがよいかアドバイスが欲しい」

このような方は、ぜひ当社にご相談ください。

不動産の共有状態解消のよくある質問

Q.共有関係の解消にどれくらい時間がかかりますか?

A.不動産の共有を解消する際、各共有者の意見がある程度同じ方向であれば、そこまで長くはかかりません。およそ半年あれば、共有関係が解消できるケースが多いです。

もちろん、各共有者の意見がバラバラという場合はそうはいきません、1年や場合によっては2年以上共有関係を解消するのに時間がかかるケースも見られます。特に共有物分割請求訴訟を利用する場合は、裁判の進行状況や複雑さによって、数年を要することも珍しくありません。

Q.共有解消で揉めやすいポイントはどこですか?

A.不動産の共有解消で揉めやすいポイントは、以下の3つです。

1. 現物分割と価格賠償の対立

こちらのケースは土地を現実に得たい共有者と金銭をもらいたい共有者がいる場合です。例えば甲土地をABC3人で共有していた場合、甲土地を分筆してそれぞれの土地持分に応じて現実に分割したいAと、BCはBに甲地全部を買い取らせ、ACに価格賠償することで甲土地全部の所有権を得たい場合です。

【補足図解想定】 『土地を売って』『土地を分けて』と訴えているイメージ

2. 現物分割の方法

丙土地をABCが3分の1ずつ共有していた場合、現物分割することまでは同意が得られました。さて、問題はここからです。丙土地のどこをどのように3分の1ずつ分けるのか。これがまさに問題となるのです。

例えば、公道に接しているか否か、日当たりの良し悪し、土地そもそもの形状等、各共有者が少しでも良い土地をと思うのは当然のことと言えます。特に、分筆後の土地が建築基準法上の要件を満たすか、利用価値が大きく変わらないかといった点は、揉めやすいポイントです。

【補足図解想定】 共同名義の土地を分筆し、公道に接している土地が欲しいと言い争っている図

3. 全面的価格賠償の価格についての対立

こちらは、誰か一人に土地の所有権を完全に移し、持分に応じて価格賠償するにより共有関係を解消することまでは同意ができている場合です。その賠償価格をどうするかでもめることがあります。

「価格賠償をしなければならない共有者は少しでも支払額を低額にしたい」「一方受け取る者は少しでも支払われる額を上げたい」妥協点がなかなか見つからないケースです。不動産の評価方法(路線価、固定資産税評価額、実勢価格など)や、評価額の時期によっても金額が大きく変動するため、専門家による客観的な評価が求められます。

共有は当事者間の合意で発生するだけでなく、相続でもなることが多いです。「土地の持分を相続したが、どうしていいかわからない」「他の親族と揉めている」そのような場合は是非当社に一度ご相談ください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。