共有名義不動産を単独占有されていても明け渡し請求はできないって本当?

共有名義不動産を単独占有されていても明け渡し請求はできないって本当?

目次

共有名義の不動産を他の共有者に単独で占有されている場合、明け渡しを求めることはできないのでしょうか? 実は、共有名義の不動産における占有問題は非常に複雑です。 共有者同士の関係や契約内容、特定の共有者による占有の状態などによって、法的にどのような対応が可能なのかが異なります。

この記事では、共有名義不動産における占有問題と、共有者に明け渡し請求ができる3つのケースについて詳しく解説します。

共有者に明け渡し請求はできない

結論から申し上げますと、共有者が共有名義の不動産を占有している場合、当然には明け渡し請求はできません。

明け渡し請求ができない理由

明け渡し請求とは、強制的に占有者を不動産から退去させる手続きのことです。

しかし、共有名義不動産の場合、以下の民法の通り、各共有者は不動産を使用するための権利を持っています。

民法第249条(共有物の使用)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

つまり、わずかでも持分を持っていれば、不動産を使用する権利が認められるのです。 このため、他の共有者が不動産を占有していたとしても、その行為自体は法律上認められている使用行為となるため、単純に明け渡しを求めることは難しいのです。

共有者に明け渡し請求ができる4つのケース

但し、明け渡しを求める正当な理由が認められる場合には、共有者に対し、明け渡し請求ができるケースもあります。

例えば、過去に明け渡し請求が認められた判例では、以下のようなケースがあります。

- 共有名義の土地に家を建てようとしている場合

- 共有者全員で決めた使用方法と異なる場合

- 共有持分権の濫用と認められる場合

- 実力行使で占有している場合

共有名義の土地に家を建てようとしている場合

共有名義の土地に家を建てる行為は、共有物の「変更行為」に該当します。

共有物の変更行為には、他の共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。

全員の同意がないにもかかわらず建物の建設に着手しようとしている、または既に工事が進んでいる場合は、他の共有者は工事の差止請求や完成した建物の撤去、土地の原状回復請求を求めることができます。 これにより、事実上、明け渡し請求が認められたと同様の効果が得られることがあります。

共有者全員で決めた使用方法と異なる場合

共有名義不動産全体の使用や変更は、共有者間での協議によって、合意された場合に認められます。

そのため、共有者のうち一人が協議内容とは異なる使用方法によって不動産全体を占有している場合、正当な理由として、明け渡し請求が認められるケースがあります。

同様に、共有者間での使用方法の協議を拒否して占有を続けている場合も、明け渡し請求が認められるケースがあります。

ただし、明け渡し請求をする際は、請求する側が持分価格の過半数以上を有している必要があります。 過半数に満たない持分では、共有物全体の管理行為とみなされず、明け渡し請求が認められない可能性が高いため、注意が必要です。

共有持分権の濫用と認められる場合

共有持分権の濫用とは、他の共有者の使用権を不当に侵害する行為を指します。 具体的には、共有者の生活用品を建物の外に出したり処分する行為、建物の鍵を勝手に変える行為、あるいは建物の一部を壊すなどの行為がこれに該当します。

このようなケースでは、他の共有者の共有権を侵害していると判断され、過去に明け渡し請求が認められた判例があります。

実力行使で占有している場合

上記3つのケース以外にも、共有者が正当な理由なく実力行使で共有不動産を占有し、他の共有者の使用を完全に排除している場合には、明け渡し請求が認められる可能性があります。

例えば、鍵を交換して他の共有者が入れないようにする、私物を大量に運び込み他の共有者の利用を物理的に妨げるといった行為が該当します。 このような行為は、共有者としての正当な使用権の範囲を超えていると判断されるためです。

占有状態の放置によるリスク

他の共有者が不動産を独占的に占有している状況を放置すると、将来的に大きな不利益を被る可能性があります。

時効取得の可能性

占有を続けている共有者が、長期間にわたり不動産を占有し、あたかも単独所有者であるかのように振る舞っていた場合、その共有者が不動産の所有権を「時効取得」してしまう可能性があります。

時効取得が成立すると、たとえ共有者であっても、他の共有者の持分権が失われ、その共有者が単独所有者になってしまいます。 民法では、所有の意思をもって20年間(善意無過失の場合は10年間)不動産を平穏かつ公然と占有し続けた場合に時効取得が成立すると定められています(民法第162条)。

占有移転のリスク

現在、共有不動産を占有している共有者が、その占有を第三者に移転してしまうリスクもあります。

例えば、勝手に第三者と賃貸借契約を結び、賃料を得ていたり、あるいは不法占拠者として第三者が住み着いてしまったりする可能性です。 このような場合、明け渡し請求の対象が共有者ではなく第三者となり、さらに複雑な法的手続きが必要になることがあります。

共有名義不動産の占有でよくあるトラブル3選

占有に関するよくあるトラブル事例には以下のようなものがあります。

- 家賃の分配に関するトラブル

- 管理にかかる費用負担のトラブル

- 税金負担の分配に関するトラブル

1.家賃の分配に関するトラブル

共有名義不動産で、共有者のうち誰か一人が不動産を占拠している場合、占拠者は他の共有者に対し、持分割合に応じて家賃相当額の「使用料」を支払う義務があります。

家賃相当額の分配がないということは、他の共有者は自己持分の権利を活かせていない状態になります。

そのため、家賃相当額の分配をめぐって共有者間でトラブルになるケースがあります。

2.管理にかかる費用負担のトラブル

共有名義不動産にかかる管理費用(修繕費、維持費など)は、原則、持分割合に応じて共有者全員で負担する必要があります(民法第253条1項)。

他の共有者が占拠している場合、当然ながら、「自分は不動産を使用していないのに、なぜ管理費用だけ負担しなければならないの?」と考えるでしょう。

3.税金負担の分配に関するトラブル

管理費用と同様に、共有名義不動産の固定資産税等の税金の負担も持分割合に応じて共有者全員で負担するため、「不動産は使用していないのに、税金だけ負担している」状況に憤りを感じる方も多いでしょう。

明け渡し請求に代わる選択肢:使用料の請求

前述の通り、共有者に対する明け渡し請求は原則として難しい場合があります。 しかし、不動産を独占的に使用している共有者に対して、家賃相当額の使用料を請求することは可能です。

不当利得返還請求の活用

占有している共有者が、他の共有者の同意なく、自身の持分を超えて不動産を使用している場合、その超過部分の利益は「不当利得」に該当します。

この場合、民法第703条に基づき、他の共有者は不当利得返還請求として、家賃相当額の使用料を請求することができます。 これは、独占的な使用によって得られる利益を、占有している共有者だけが享受しているのは不公平であるという考え方に基づいています。

使用料請求が認められないケース

一方で、使用料の請求が認められないケースもあります。

例えば、共有者間で「使用貸借契約」が成立しており、無償で使用する合意がある場合です。

また、相続開始前から被相続人と同居していた相続人が引き続き居住している場合や、死亡した共有者の内縁のパートナーが一時的に居住している場合なども、状況によっては使用料の請求が難しいことがあります。 これらのケースでは、人道的な配慮や慣習、あるいは個別の事情が考慮されることがあります。

明け渡しや賃料請求が困難な場合の解決策

明け渡し請求や賃料請求が難しい、あるいは解決に至らない場合でも、共有状態を解消することでトラブルを根本的に解決できる可能性があります。

自己持分の売却

ご自身の共有持分のみを第三者に売却することで、共有状態を解消できます。 この方法は、他の共有者の同意が不要であるため、迅速に手続きを進められる可能性があります。

ただし、共有持分は一般的な不動産とは異なり、買い手が見つかりにくい場合や、市場価格よりも安価になる傾向がある点に留意が必要です。 専門の買取業者に相談することで、スムーズな売却が期待できます。

共有物分割請求訴訟の検討

他の共有者との話し合いによる解決が困難な場合は、最終手段として共有物分割請求訴訟を裁判所に提起することができます。

裁判所が共有物分割の方法を決定するため、他の共有者の意向に関わらず共有状態を解消できる可能性があります。 分割方法としては、現物分割(土地を物理的に分ける)、換価分割(不動産を売却して代金を分ける)、代償分割(一人が不動産を取得し、他の共有者に金銭を支払う)などがあります。

共有名義不動産のトラブルから抜け出すには?

共有名義不動産のトラブルから抜け出すには、自分の持分のみを売却し、共有状態を解消するのが最も手っ取り早い方法です。

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

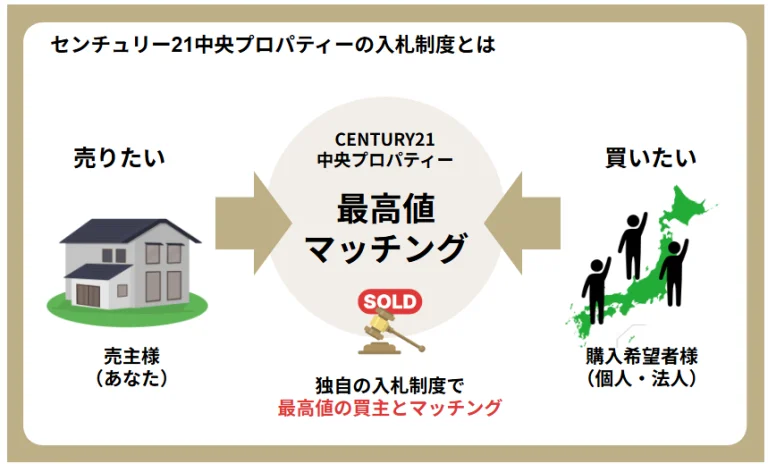

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。