共有持分の放棄は早い者勝ちって本当!?手続きの流れや注意点を解説

共有持分の放棄は早い者勝ちって本当!?手続きの流れや注意点を解説

目次

「共有持分の放棄は早い者勝ち」そんな話を聞いたことはありませんか?

結論から言うと、これは事実です。自身が最後の一人になると、もはや「共有」状態ではなくなるため、持分放棄ができなくなってしまう可能性があります。複数人で不動産を共有している方にとって、自身の持分をどうするかは悩ましい問題ですよね。特に、他の共有者との関係性や、固定資産税の負担など、共有状態の維持が難しいと感じるケースは少なくありません。

この記事では、共有持分放棄が本当に「早い者勝ち」と言われる理由から、放棄を検討すべき具体的なケース、そして知っておくべき手続きの流れや注意点まで、わかりやすく解説します。

共有持分の放棄とは?

共有持分の放棄とは、登記されている自身の共有持分を放棄することを指します。

共有持分とは、一つの不動産を複数人で共有する場合の、それぞれの所有権のことです。 共有持分を放棄することで、放棄した人の持分は、他の共有者に帰属します。 例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が不動産を共有しており、Cさんが持分を放棄した場合、Cさんの持分はAさんとBさんに帰属します。

共有持分の放棄を検討すべきケース

共有持分の放棄を検討すべきケースは、主に以下の通りです。

- 他の共有者と意見が割れ、話し合いが進まない

- 他の共有者と疎遠で連絡を取りたくない

- 他の共有者から「放棄してほしい」と言われている

- 遠方の不動産のため、管理や活用ができない

- 固定資産税や管理費を負担したくない

持分放棄の理由の多くは、「面倒なことに巻き込まれたくない」や「トラブルの火種を子どもにまで相続させたくない」という点です。 中には、トラブルを避けるために、納得できないまま渋々放棄を決断した方もいらっしゃいます。

共有持分の放棄でお困りの場合は、放棄以外の選択肢がないかも含めて、一度専門家に意見を求めてみることをおすすめします。 ケースによっては、放棄以外の手段で問題解決できることもあります。

相続放棄と共有持分放棄の違い

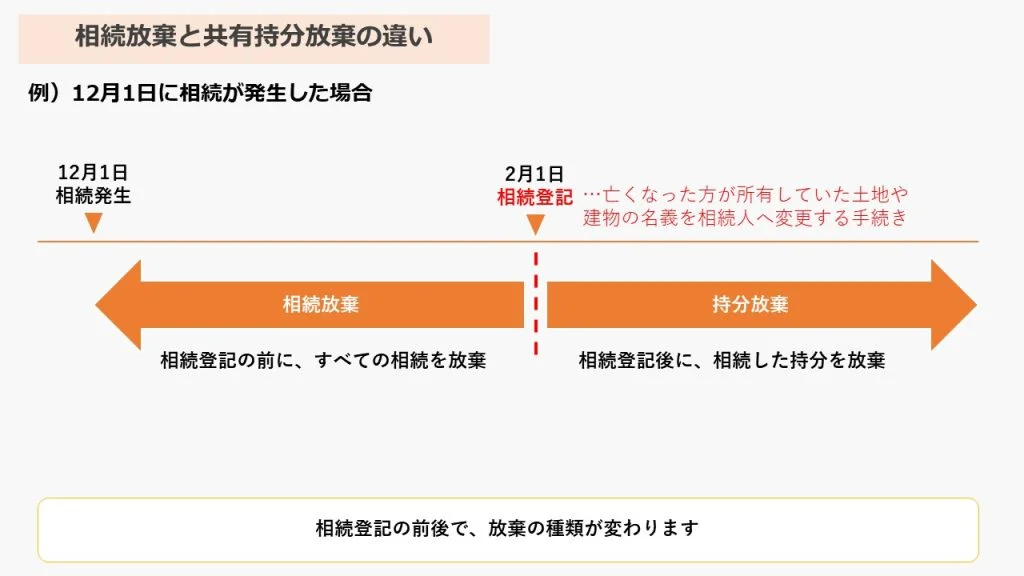

放棄の話で、混同しやすいのが「相続放棄」と「共有持分放棄」の違いです。 相続放棄と共有持分放棄の違いは、以下の通りです。

| 違い | 相続放棄 | 共有持分放棄 |

| 対象となる財産 | すべての相続財産 | 相続した共有持分のみ |

| 手続きの期限 | 相続発生を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述を行う | 相続登記が完了した後に行うため、期限はありません。 |

| 手続き方法 | 家庭裁判所にて手続きを行う | 意思表示と登記変更手続きを行う |

まず、相続が発生した際には、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を相続人へ変更する相続登記の手続きが必要です。 この相続登記の前後で、放棄の種類が変わってきます。 相続登記の前であれば相続放棄、後であれば共有持分の放棄になります。

また、相続放棄は、亡くなった方の残したすべての遺産を放棄することで、放棄した者は最初から相続人ではなかったことになります。

一方、共有持分の放棄は、すでに自分が相続した不動産の持分(所有権)を放棄することを指します。 この記事では、相続登記が完了した後の「共有持分の放棄」について詳しく解説していきます。

共有持分の放棄は早い者勝ち?

他の共有者全員が共有持分を放棄し、自身が最後の一人になってしまった場合は、放棄ができなくなる可能性があることから、共有持分の放棄は早い者勝ちと言われています。

共有持分の放棄は、放棄の意思表示を示した後、持分放棄の登記申請を行うことで成立します。 放棄した持分は他の共有者に帰属するため、他の共有者が次々に持分を放棄し、自身が最後の一人になってしまった場合、自身が「単独所有権」を持っていることになります。 単独所有者は放棄の登記をすることができません。

※単独所有権とは、一個人が単独で持つ不動産の所有権のことです。 最後の一人になってしまった場合は、共有持分の売却や贈与など、別の手段を考えましょう。

共有持分を放棄するメリット・デメリット

共有持分を放棄するメリット

共有持分を放棄することには、以下のようなメリットが考えられます。

共有持分以外の財産を相続できる

相続放棄とは異なり、共有持分放棄はあくまで特定の共有持分のみを対象とするため、他の遺産は相続できます。 例えば、実家の共有持分を放棄しても、預貯金やその他の不動産といった遺産を相続する権利は失いません。

他の共有者との合意形成が不要な場合がある

共有持分放棄は、基本的に放棄する人の一方的な意思表示で成立します。 そのため、他の共有者との話し合いが困難な場合でも、手続きを進められる可能性があります。 ただし、後述する登記手続きには他の共有者の協力が必要になる場合があります。

手続きのタイミングを自分で決められる

相続放棄のように厳格な期限がないため、自身の都合の良いタイミングで放棄手続きを進められます。 これにより、他の共有者との調整や自身の状況を考慮しながら、冷静に判断する時間を確保できます。

共有状態の解消が容易にできる

売却や他の共有者からの買い取りといった方法と比較すると、共有持分放棄は金銭的なやり取りが発生しないため、比較的シンプルな手続きで共有状態から抜け出せる可能性があります。 特に、持分が小さく、売却が難しいケースでは有効な選択肢となります。

共有持分を放棄するデメリット

共有持分を放棄することには、以下のようなデメリットも存在します。

他の共有者との関係悪化の可能性

突然の放棄は、他の共有者に不満や不信感を抱かせる可能性があります。 放棄によって持分が増える共有者にとってはメリットがある一方で、事前の説明や調整がないと、今後の関係に影響を及ぼすことも考えられます。

他の共有者に先んじられると放棄できないリスク

前述の通り、自身が最後の一人になると単独所有者となり、放棄ができなくなります。 他の共有者が先に放棄を進めてしまうと、自身の放棄の機会を失う可能性があります。

登記手続きには基本的に他の共有者の協力が必要

共有持分放棄は一方的な意思表示で成立しますが、法務局での登記手続きには、持分を取得する他の共有者の情報が必要になります。 場合によっては、他の共有者の署名や印鑑証明書が必要となるため、彼らの協力が得られないと手続きが難航する可能性があります。

持分を現金化することはできない

共有持分放棄は、あくまで所有権を放棄する行為であり、金銭的な対価を得ることはできません。 もし持分を現金化したい場合は、売却や他の共有者への買い取りを検討する必要があります。

共有持分を放棄する流れ

共有持分の放棄には、以下2つのステップがあります。

- 持分を放棄する意思表示をする

- 持分放棄の登記手続きをする

1. 持分を放棄する意思表示をする

持分放棄の意思を伝えるためには、まず他の共有者に対し口頭で意思表示を行います。 その後、意思表示した事実を残すため、内容証明郵便を利用し、他の共有者に再度意思表示しましょう。 口頭で意思表示をする前に、突然、内容証明郵便を他の共有者へ送ってしまうと、受取側が不快に感じてしまい、その後のやり取りが円滑に進まないケースがあるため、必ず口頭での意思表示を先に行いましょう。

また、持分の放棄を巡って訴訟に発展した場合、内容証明が裁判での証拠書類になります。 内容証明の内容が適切でない場合、有効な証拠として扱えない可能性があります。 そのため、内容証明郵便は自身で送らず、代理人として弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

2. 持分放棄の登記手続きをする

持分放棄をするには、登記変更の手続きが必要です。 他の共有者の同意は不要ですが、登記変更の手続きには、他の共有者の情報や協力が必要になる場合があります。 持分放棄の登記手続きについては、後で詳しく解説しますが、他の共有者の協力が得られない場合は手続きが難航することもあります。

共有持分移転登記の流れ

共有持分移転登記は、他の共有者と共同で行うのが一般的です。 共有持分移転登記を申請する際は、下記の書類を共有不動産の所在地を管轄している法務局へ提出します。

共有持分移転登記に必要な書類

共有持分移転登記に必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書

- 登記原因証明情報

- 登記識別情報

- 固定資産評価証明書

- 登記権利者(持分を取得する人)の住民票

- 登記義務者(持分を放棄する人)の印鑑証明

- 委任状 ※代理人が申請する場合

書類別入手方法

| 書類名 | 入手方法 |

| 登記申請書 | 法務局の公式サイトからダウンロード可能 |

| 登記原因証明情報 | ご自身で作成するか、司法書士に依頼 |

| 登記識別情報 | 不動産取得時に発行されたものを確認 |

| 固定資産評価証明書 | 市区町村の担当課窓口で取得 |

| 登記権利者の住民票 | 市区町村の役所で取得 |

| 登記義務者の印鑑証明 | 市区町村の役所で取得 |

| 委任状(必要に応じて) | ご自身で作成 |

上記で紹介した登記に必要な書類は一般的なものです。 事案によっては、追加で書類が必要になったり、特定の書類が不要になったりする場合があります。

例えば、共有者の相続関係が複雑な場合や、登記簿上の住所と現住所が異なる場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なります。 そのため、手続きを進める前に、必ず管轄の法務局や専門家(司法書士など)に確認することをおすすめします。

放棄する人が準備するもの

放棄をする人が準備する書類は、以下の通りです。

- 登記申請書

- 登記原因証明情報

- 登記識別情報

- 固定資産評価証明書

- ご自身の印鑑証明

- 委任状 ※代理人が申請する場合

- 実印

他の共有者に準備してもらうもの

先述の通り、共有持分の放棄手続きには、他の共有者の協力が必要になる場合があります。 共有者には、以下の書類を準備してもらうことになります。

- 住民票

- 本人確認資料

- 認印

共有持分を放棄する場合の注意点

共有持分を放棄する場合の注意点は、以下の通りです。

- 放棄した年の固定資産税は負担しなければならない

- 持分の取得者には贈与税が課税される

- 最後の一人になると持分放棄できない

- 放棄する前に他の方法も検討する

放棄した年の固定資産税は負担しなければならない

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対して課せられる税金です。 固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)に固定資産課税台帳に登録された者に課税されます。

そのため、持分を放棄した年の固定資産税は、原則支払うことになります。

また、持分を放棄する旨の意思表示をしただけで、登記手続きを終わらせていない場合も、不動産の所有者とみなされ、固定資産税の支払い義務が生じますので注意が必要です。 共有持分の固定資産税は、各共有者が個別で払うのではなく、代表者一人に納付通知書が届くため、代表者がまとめて払うことが一般的です。

持分の取得者には贈与税が課税される

共有持分を放棄する際には、持分を取得した側に、贈与税の負担が発生します。 共有持分を「放棄」する行為は、民法上は単独行為なので「贈与」には該当しません。

しかし、相続税法上においては、自分の財産を相手に無償で与えていることから、「贈与」とみなされ、持分を取得した共有者に贈与税が課税されます。 ただし、贈与税には、年間110万円の基礎控除枠があるため、放棄した持分の評価額が110万円よりも低い場合は、贈与税は発生しません。 国税庁のウェブサイトにも、以下の通り記載されています。

(共有持分の放棄)

9-12 共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。

「贈与税が掛かるとは聞いていなかった!」とトラブルにならないように、事前に共有持分を放棄する場合の税金についても、確認しておきましょう。

最後の一人になると持分放棄できない

先述した通り、共有持分の放棄は早い者勝ちです。 最後の一人になると、「単独所有者」となり、放棄ができなくなってしまいます。 このような事態を防ぐためにも、共有名義不動産をどのように活用・処分するかは、共有者間で協議する、または共有名義不動産に詳しい不動産会社に相談し、助言を得るのが良いでしょう。

放棄する前に他の方法も検討する

共有持分の放棄は、一度登記の手続きを行うと元に戻すことはできません。 そのため、慎重に検討する必要があります。 放棄の他にも、共有持分を売却し、権利を現金に換える方法もあります。 持分の放棄に期限はありませんので、共有名義不動産に詳しい不動産会社に、持分の処分方法について相談してみましょう。

共有持分放棄にかかる費用

共有持分放棄には、以下のような費用が発生する場合があります。

登録免許税について

共有持分放棄による所有権移転登記を行う際には、登録免許税が発生します。 登録免許税は、不動産の価額に税率を乗じて算出されます。 放棄の場合は、移転する持分の固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課されます。

例えば、放棄する持分の固定資産評価額が1000万円の場合、4万円(1000万円 × 0.4%)が登録免許税となります。 この登録免許税は、原則として持分を取得する側(他の共有者)が負担することになります。

共有持分の放棄手続きが進まない場合の対処法

共有持分の放棄手続きが進まない場合は、「登記引取請求訴訟」を検討しましょう。 登記引取請求訴訟とは、持分を放棄した人が、登記申請を実行する権利がある旨を裁判所に主張する訴訟のことです。 持分放棄の登記申請には、先述の通り、他の共有者の本人確認書類や認印などが必要になる場合があります。 共有持分放棄の意思があるにも関わらず、他の共有者が登記申請の協力をしてくれない場合、「登記引取請求訴訟」を利用すると、単独での持分移転の登記手続きが可能になります。

登記引取請求訴訟に必要な書類

登記引取請求訴訟を行うために、まずは内容証明郵便を利用し、持分放棄の意思を伝えます。 放棄の意思を伝えた後、下記の書類を他の共有者の住所地を管轄する裁判所に提出します。 登記引取請求訴訟に必要な書類は、以下の通りです。

- 訴状

- 添付書類

- 証拠書類の写し

他の共有者が複数の住所地に分かれている場合は、すべての管轄裁判所へ提出が必要です。

| 書類 | 詳細 |

| 訴状 | 訴状の作成は、自分で作成することもできますが、基本的に弁護士へ依頼します。裁判所提出用と被告への送付用で2部作成します。 |

| 添付書類 | 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書を準備します。 |

| 証拠書類の写し | 放棄の意思表示をした際の内容証明郵便の写しなど、証拠書類がある場合は、裁判所提出用と被告への送付用で2部準備します。 |

登記引取請求訴訟にかかる費用

登記引取請求訴訟には、以下のような費用が発生します。

- 裁判所へ納める手数料

- 弁護士への依頼費用

- 書類の郵便や取得にかかる費用

費用の詳細

| 項目 | 詳細 |

| 裁判所へ納める手数料 | 裁判所へ納める手数料は、訴訟の目的物の価格によって定められています。不動産の場合は、固定資産評価額で決まることが一般的です。 |

| 弁護士への依頼費用 | 弁護士事務所によって異なりますが、一般的には相談料、着手金、成功報酬、日当などの費用が発生します。 |

| 書類の郵便や取得にかかる費用 | 訴訟に必要な書類を取得する際の手数料や提出時の郵送費用が発生します。 |

まとめ

共有持分の放棄は、他の共有者との関係性や、ご自身の状況によって、最適な選択肢となる場合があります。 しかし、一度放棄すると権利を元に戻すことはできないため、慎重な検討が必要です。 また、「早い者勝ち」の側面があるため、状況によっては早めの判断が求められます。

共有名義不動産でお悩みなら専門家へ相談を

共有名義不動産の活用や処分、共有者とのトラブルに悩まれている方は、ぜひ専門家へご相談ください。 共有名義不動産を専門に扱う不動産会社や弁護士、司法書士など、お客様の状況をお聞かせいただき、最適な問題解決の方法を提案いたします。

当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。

当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。

センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。

さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。

また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。

共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。