共有持分の【一部移転登記】手続き・必要書類・費用を徹底解説

目次

不動産の「共有持分」を持つ方が、その持分の一部を売買したり、贈与したりする際に必要となるのが「共有持分の一部移転登記」です。

共有持分の一部移転登記手続きは、通常の所有権移転とは異なり、専門的な知識がないと戸惑う点も少なくありません。

この記事では、共有持分の一部移転登記の基本的な流れ、必要な書類や費用、そして共有者間や手続き上で起こりやすいトラブルと回避策を、専門家の視点から徹底的に解説します。

共有持分の一部移転登記とは?

不動産の「共有持分」とは、一つの不動産を複数人で所有している際の、各所有者が持つ権利の割合のことです。

例えば、ご夫婦で共同購入した家や、兄弟で相続した実家などがこれに該当します。

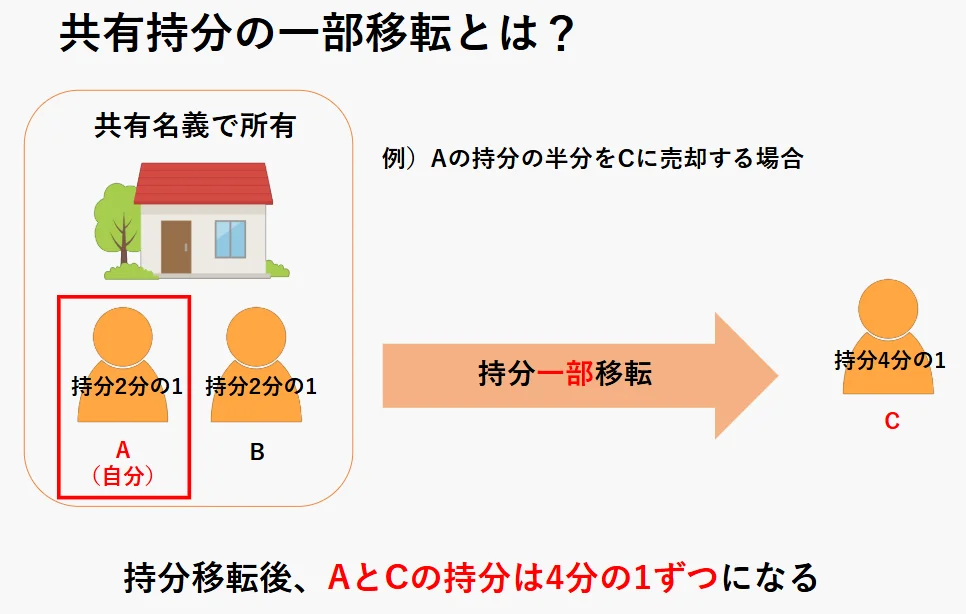

そして、「一部移転登記」とは、この共有持分のうち、一部のみを他の共有者や第三者に移す手続きです。

共有持分の一部移転登記が行われる場面とそのメリット

共有持分の一部移転登記は、主に以下の2つの状況で活用されます。

- 共有持分の一部を売買する場合

- 共有持分の一部を贈与する場合

それぞれのケースについて、具体的に解説します。

1. 共有持分の一部を売買するケース

このケースは、急な資金が必要になった際などに、不動産の一部を現金化したい場合に有効な手段です。

たとえば、AさんとBさんがそれぞれ1/2ずつの持分を持つ土地があるとします。

Aさんが資金を必要とした際、土地全体を売却するのではなく、自分の持分1/2のうち半分(全体から見ると持分1/4)をCさんに売却するとします。

この場合、共有持分の一部移転登記を行うことで、土地の所有者はAさん(持分1/4)、Bさん(持分1/2)、Cさん(持分1/4)の3人になります。

この方法のメリットは、不動産の所有権を完全に手放すことなく、必要な資金を確保できる点にあります。

共有持分の一部売買は、資産を有効に活用するための柔軟な選択肢となり得ます。

2. 共有持分の一部を贈与するケース

このケースは、無償で持分を譲渡する場合に利用されます。多くは、親から子へ、夫婦間などで財産を移転する目的で行われます。

例として、AさんとBさんが持分1/2ずつ所有する不動産のうち、Aさんが自身の持分の一部(例えば持分1/5)を息子Cさんに贈与するとします。

この贈与に基づき、共有持分の一部移転登記を行うことで、Aさんの持分は減り、Cさんの持分が新たに加わります。

この方法の大きなメリットは、相続税対策に活用できる点です。生前に少しずつ財産を贈与していくことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することが可能です。

しかし、贈与には贈与税がかかる点に注意が必要です。年間で合計110万円を超える贈与には課税されます。

また、贈与を行うたびに登記費用も発生するため、税金と費用を総合的に考慮した上で判断することが重要です。

共有持分の一部移転登記の基本的な流れ

共有持分の一部を移転する場合、以下の4つのステップで手続きを進めます:

- 必要書類を準備する

- 登録免許税などの費用を用意する

- 登記申請書を作成して法務局へ提出

- 登記完了後に書類を受け取る

それぞれの手順について、順番に詳しく見ていきましょう。

ステップ1:必要書類をそろえる

まずは、登記に必要な書類を集めます。共有持分の一部移転登記では以下のような書類が必要です。

| 書類名 | 用途 | 提出者 |

| 登記識別情報(登記済証) | 現所有者の権利証 | 譲渡人(売主など) |

| 印鑑登録証明書 | 譲渡人の実印の証明 | 譲渡人 |

| 住民票 | 新たな共有者の情報確認 | 譲受人 |

| 契約書(売買・贈与など) | 移転理由の証明 | 当事者双方 |

| 固定資産評価証明書 | 課税額の算出に使用 | 通常は所有者が取得 |

※代理申請を行う場合は、「委任状」も必要です。

司法書士に依頼する場合でも、これらの書類取得には協力が必要です。

委任したからといってすべて丸投げはできないので注意しましょう。

ステップ2:費用の準備(登録免許税・取得税・報酬など)

登記手続きには、以下のような費用がかかります。

| 費用項目 | 金額の目安 | 負担者 |

| 登録免許税 | 固定資産評価額 × 移転割合 × 2% | 原則:譲受人(合意により変更可) |

| 不動産取得税 | 住宅用:評価額の3%、非住宅:4% | 通常は譲受人 |

| 書類取得費用 | 2,000円前後 | 書類取得者 |

| 司法書士報酬 | 約3万〜5万円(登記の難易度による) | 多くは譲受人側が負担 |

不動産取得税は課税対象になる場合と非課税になる場合があります。

住宅用物件などで条件を満たせば減免措置を受けられることもありますので、都道府県の税事務所に確認しましょう。

ステップ3:登記申請書を作成し、法務局へ提出

登記における中心的な作業が、登記申請書の作成です。以下の内容を正確に記載する必要があります。

登記申請書に含める主な情報

- 不動産の所在・地番・家屋番号

- 移転の対象となる持分の割合(例:1/2のうち1/4)

- 登記の原因(売買、贈与など)

- 当事者の氏名・住所

- 登記日(契約日)

誤記載や記入漏れがあると、登記が受理されず、再提出が必要になることもあります。

司法書士に依頼すれば安心ですが、自分で行う場合は、法務局公式サイトの記載例を参照しながら慎重に作成しましょう。

ステップ4:登記完了後、書類を受け取る

登記申請後、法務局による審査を経て問題がなければ、登記が完了します。

通常は1週間〜10日程度で完了するケースが多いです(法務局の混雑状況により異なる)。

登記完了後には以下の書類が交付・返却されます。

- 新たな登記識別情報(権利証)

- 登記完了証

- 登記簿謄本(登記事項証明書)※必要に応じて取得

共有持分を取得した人は、今後の不動産売却や相続時にこれらの書類が必要になります。なくさないよう、安全に保管しておきましょう。

登記は自分で行うこともできますが、法的書類の正確な記載や登記原因の証明など、専門的な知識が必要です。

共有持分の一部移転登記で注意すべきポイントとよくあるトラブル事例

共有持分の一部移転登記は便利な手続きですが、事前の準備不足や認識のズレによって思わぬトラブルを招くことも少なくありません。

ここでは、登記における典型的なリスクと、その対処法について具体的に解説します。

よくあるトラブル①:持分割合の認識にズレがある

売主・買主間で移転する持分の割合に対する理解が一致していないと、契約内容と登記内容に食い違いが生じる恐れがあります。

契約書や登記申請書を作成する際は、「移転後の持分割合」を具体的に記載し、当事者全員で確認しましょう。

例えば、「夫1/2、妻1/2」の持分を「夫1/4、妻3/4」に変更するなど、最終的な状態を明確にすることで、誤解を防げます。

よくあるトラブル②:共有者全員の同意が必要と誤解している

共有不動産の一部を売買または贈与する際、「他の共有者の承諾も必要なのでは?」と考える方もいますが、自分の持分のみであれば単独で譲渡可能です。

ただし、法的には単独で移転できますが、手続き前に他の共有者へ情報共有を行うことをおすすめします。

事前の相談なく進めると、後々の関係悪化や不動産管理に関するトラブルの原因になることがあるため、注意しましょう。

よくあるトラブル③:固定資産評価額の確認ミス

登録免許税や司法書士報酬の算出には、固定資産評価額が不可欠です。

この金額を誤って認識していると、必要な費用が大きくズレてしまうことがあります。

必ず事前に市区町村役場から「固定資産評価証明書」を取得し、正確な評価額を確認しましょう。

この証明書は登記申請時にも使用するため、無駄がありません。

よくあるトラブル④:共有持分を放棄する場合、一部移転登記は使えない

前提として、自己持分の「一部のみ」を放棄することができません。

例えば、持分3分の1を持っていて、そのうちの半分(6分の1)のみを放棄する、ということはできないのです。共有持分を放棄したい場合、持分3分の1すべてを放棄する必要があります。

また、共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者に法的に帰属することになります。放棄する者が「誰に引き継がせるか」を指定することはできないのです。

このため、共有持分を放棄したい場合は、「共有持分放棄による所有権移転登記」として処理する必要があります。

登記申請に必要な「不動産の正確な情報」の調べ方

登記申請書には、不動産の正確な情報を記載する必要があります。

必要な情報は、以下の通りです。

- 不動産の所在地

- 地番(土地の場合)

- 家屋番号(建物の場合)

- 現在の登記上の所有者・共有者の情報

これらの情報は、「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得することで確認できます。

最寄りの法務局で請求するか、オンラインの「登記情報提供サービス」を利用すれば、どこからでも入手可能です。

不動産の特定ミスは致命的なので、申請前に必ず登記簿謄本で正確な情報を確認し、申請書に反映させましょう。

持分の一部移転登記後のトラブルを防ぐための対策

新しい共有者が加わった後、不動産の管理や利用方法をめぐってトラブルが発生するケースがあります。

登記手続きは完了しても、共有者間の関係はここからが本番です。

登記後に、共有者間で以下のようなトラブルになる可能性があります。

- 建物の修繕費用や管理費用の負担ルール

- 共有者の一人が勝手に不動産を売却しようとする

- 不動産の使用方法や居住を巡るトラブル

法的義務ではありませんが、これらの課題を未然に防ぐために、共有者間で「持分共有に関する合意書」を作成しておくことがおすすめです。

合意書に盛り込む内容の例は、以下の通りです。

- 費用負担のルール:持分割合に応じた修繕費や固定資産税の負担について

- 売却・譲渡時のルール:共有者が持分を第三者に売却する場合の事前承諾制度など

- 使用方法のルール:誰がどこを使用するか、賃貸に出す場合の取り決めなど

この合意書は、登記とは別の、共有者間の大切な「約束」となります。

単に持分を移転するだけでなく、将来を見据えたルール作りをすることで、安心して不動産を共有し続けられるでしょう。

共有持分の一部移転登記と他の登記との違い

共有持分の一部移転登記と他の登記の違いを以下の表にまとめました。

| 登記の種類 | 不動産の所有者 | 移転する権利の範囲 |

| 共有持分一部移転登記 | 複数人(共有名義) | 持分の一部 |

| 持分全部移転登記 | 複数人(共有名義) | 持分のすべて |

| 所有権一部移転登記 | 1人(単独名義) | 不動産全体のうち、一部の割合 |

| 所有権全部移転登記 | 1人(単独名義) | 不動産全体のすべて |

| 共有者全員持分全部移転登記 | 複数人(共有名義) | 共有者全員の持分すべて |

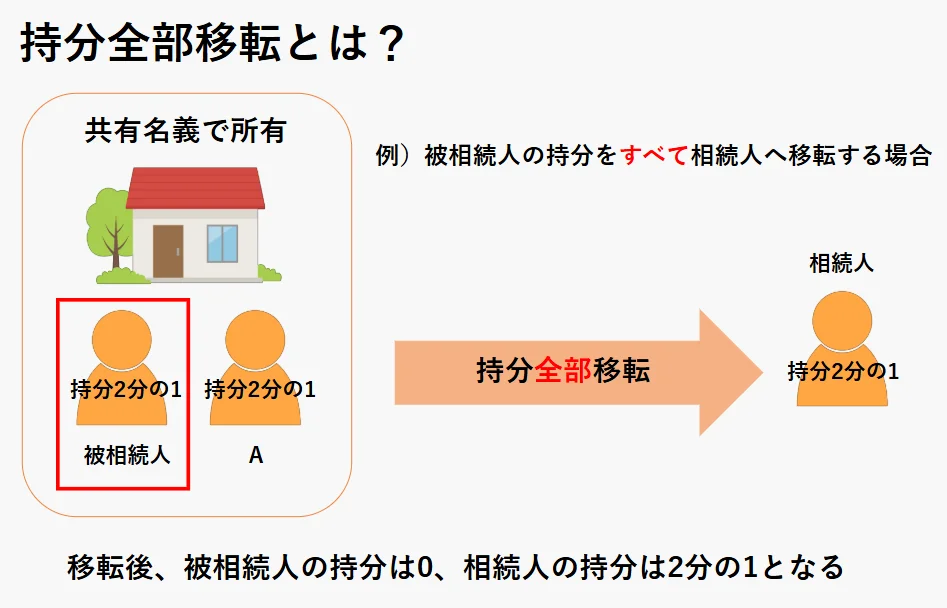

持分全部移転登記との違いは「移転する持分の範囲」

共有持分の一部移転登記と最も似ているのが「持分全部移転登記」です。

この二つの違いは、移転する持分の範囲が一部なのか、それともすべてなのかという点にあります。

- 共有持分一部移転登記:

ある共有者が持つ持分のうち、一部だけを他の共有者や第三者に譲渡する場合に利用します。

例えば、持分1/2を持つ人が、そのうちの持分1/4だけを譲り渡すケースです。 - 持分全部移転登記:

ある共有者が、自分が所有するすべての持分を譲渡する場合に行います。

この登記が完了すると、その共有者は不動産の登記簿から名前が消え、所有者ではなくなります。

所有権一部移転登記との違いは「名義が単独か共有か」

この二つの登記は名前が似ていますが、そもそもの前提が異なります。

決定的な違いは、不動産が「単独名義」か「共有名義」かという点です。

- 共有持分の一部移転登記:

最初から不動産が複数の人で所有されている「共有名義」の場合に行われます。 - 所有権一部移転登記:

不動産が一人で所有されている「単独名義」の場合に利用します。

例えば、単独名義の土地の一部を他者に売却して、共同所有に切り替える場合などがこれに該当します。

所有権全部移転登記は単独名義の不動産全体を譲渡するケース

「所有権全部移転登記」は、単独名義の不動産全体を他の人に譲渡する際に行う、最も一般的な登記です。

例えば、自分が単独で所有している自宅を他者に売却する場合や、相続で不動産を一人で引き継ぐ場合などがこれにあたります。

一方、共有持分の一部移転登記は、あくまでも共有名義の不動産が前提となります。

共有者全員持分全部移転登記は「全員で」移転する登記

「共有者全員持分全部移転登記」は、複数の共有者全員が、それぞれの持分をすべてまとめて第三者に譲渡する場合に利用されます。

- 共有持分の一部移転登記:

共有者の中の一部の人が、自分の持分の一部を移転するケースです。 - 共有者全員持分全部移転登記:

共有者全員が、自分の持分すべてを移転するケースです。例えば、複数の兄弟で共有している実家を、全員でまとめて売却する際などに行われます。

まとめ:共有持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー

共有持分の一部移転登記には、通常の登記と比べて複雑で間違いやすいポイントがあります。

登記申請には、共有持分に詳しい司法書士などの専門的なサポートを受けられることをおすすめします。

センチュリー21中央プロパティーでは、共有名義の不動産を所有されている方向けに以下のようなご相談を承っております。

「自分のケースではどうなるの?」

「手続きに必要な正確な費用が知りたい」

「他の共有者との関係で不安がある」

共有名義不動産の専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案とサポートを提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

司法書士

司法書士ALBA総合事務所 代表

東京司法書士会新宿支部所属。平成16年に司法書士試験合格以来、一貫して司法書士業界で研鑽を積む。

相続に関する手続き・対策(遺言書作成、相続手続き、成年後見など)、不動産登記(共有持分、権利変更など)、そして債務整理(自己破産、個人再生、過払い金請求など)において、豊富な実績と深い知見を持つ。

会社設立などの商業(法人)登記や、各種裁判手続きにも精通し、多岐にわたる法的ニーズに対応可能。