共有持分に抵当権を設定しても大丈夫?5つの注意点をわかりやすく解説

共有持分に抵当権を設定しても大丈夫?5つの注意点をわかりやすく解説

共有持分に抵当権を設定し、金融機関から融資を受けることは可能です。

但し、共有持分の抵当権設定には注意すべきことがあります。共有持分の抵当権が実行され競売にかけられると、他の共有者にも影響を及ぼすからです。

本記事では、共有持分に抵当権設定する際の注意点や、共有持分の抵当権設定にまつわる基礎知識、共有持分に抵当権を設定する方法などを解説します。

共有持分の抵当権設定時に注意したい5つのポイント

共有持分に抵当権の設定は可能です。

“複数人で共有している不動産なのに、自己持分に抵当権を設定できるのか”と心配になるかもしれませんが、共有者の一人が自分の共有持分のみに抵当権を設定することは可能です。

但し、下記5つのポイントに注意しましょう。

- 他の共有者の同意は不要

- 抵当権の影響範囲

- 共有持分の一部を担保にはできない

- 抵当権は複数の不動産に設定できる

- 不動産全体の抵当権は完済後に単独で抹消できる

ポイントを一つずつ詳しく解説していきます。

①他の共有者の同意は不要

自己持分のみに抵当権を設定するのであれば、他の共有者の同意は不要です。

しかし万が一、債務不履行により競売にかけられると、他の共有者へも影響を及ぼす可能性があります。

抵当権者(債権者)は、貸したお金が返済されない場合は裁判所に申し立てて共有持分を競売にかけます(抵当権の実行)。このとき、他の共有者も共有持分を手放さざるを得ない状況になるケースがあるのです。

例えば競売によって持分を取得した落札者が、他の共有者へ持分の買取りを提案することがあります。

希望する金額で買取りを提案され同意できれば良いですが、買取りを拒否すると落札者によって共有物分割を請求される可能性があります。

共有物分割請求は、共有物の分割を求める請求です。話し合いで解決できなければ訴訟になり、最終的に他の共有者も共有持分を手放す結果となるケースもあります。

共有持分に抵当権を設定するときは、他の共有者へ事前に相談したほうが良いでしょう。

②抵当権の影響範囲に注意

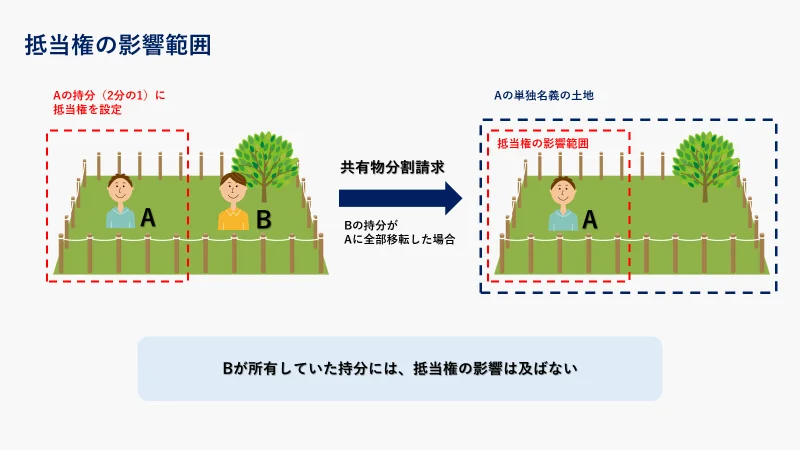

共有持分のみに抵当権が設定されている状態で共有物分割や分筆をおこなった場合、抵当権が不動産全体に影響を及ぼすことは基本的にありません。

共有名義を解消するために共有物分割請求をおこなった例を解説します。

100坪の土地をA・Bが2分の1ずつの持分割合で共有しており、Aが自己持分に抵当権を設定していたとしましょう。共有物分割請求をおこない、Bの持分をAに移転することになりました。

その結果100坪の土地はAの単独名義となり、Aの従前の持分には抵当権が設定されていますが、Bから移転された持分は抵当権の影響下にありません。

続いては分筆の例を解説します。分筆とは1つの土地を2つ以上に分けることです。

例えば100坪の土地をA・Bが2分の1ずつの持分割合で共有しており、Aが自己持分に抵当権を設定していたとします。分筆をおこない、50坪ずつの土地に切り分けました。

この場合、土地Xと土地Yはそれぞれ独立した土地になり、抵当権は従前の持分割合にのみ影響を及ぼします。

その結果、Aが取得した土地XのA持分2分の1と、Bが取得した土地YのA持分2分の1は抵当権の影響下にありますが、土地XのB持分2分の1と土地YのB持分2分の1は抵当権の影響下にありません。

③共有持分の一部を担保にはできない

前述のとおり、共有持分のみ抵当権を設定することはできますが、共有持分の一部だけに抵当権を設定することはできません。

共有持分に関わらず、原則として所有権の「一部」に抵当権を設定できないのです。

そのため、単独名義の不動産であっても抵当権を設定できるのは不動産所有権の全体に対してです。

④抵当権は複数の不動産に設定できる

抵当権は複数の不動産に設定できます。

例えばAが「単独名義の土地X」「単独名義の建物Y」「土地Zの共有持分2分の1」を所有している場合、これらの不動産をまとめて抵当権設定が可能です。

不動産の抵当権を設定するときは登記をしなければいけません。登記申請書の目的欄に「抵当権設定及びA持分抵当権設定」と記載すれば、複数の登記申請をまとめて手続きすることができます。

不動産ごとに申請すると手数料もその分かかるので、まとめて登記申請をおこなうことで手数料を安く抑えられます。

⑤不動産全体の抵当権は完済後に単独で抹消できる

抵当権は債務を完済した後であれば当然に抹消が可能です。抵当権の設定を登記上で外すには「抵当権抹消登記」の申請をしなければいけません。

抵当権は、債務を完済したからといって自動的に外れるものではないので留意しておきましょう。

共有不動産全体に抵当権が設定されている場合、完済後に共有者本人であれば誰でも単独で抹消手続きができます。

共有持分の抵当権に関するご相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分に抵当権を設定する方法

自分の持分のみに抵当権を設定する際には、他共有者の同意は不要です。

共有持分に抵当権を設定する流れは下記のようになります。

- 金融機関と金銭消費賃借契約を締結する

- 抵当権設定契約を締結する

- 抵当権設定登記を行う

- 登記事項証明書を金融機関に提出する

1.金融機関と金銭消費貸借契約を締結する

まずは金融機関と金銭消費賃借契約を締結します。

金銭消費賃借契約とは、債務者が債権者から金銭を借り入れ、その借入額と利息を債権者に返済するという契約です。

抵当権は金銭を借り入れるための契約ではないため、まずは抵当権を締結する前提となる金銭消費貸借契約を金融機関と締結します。

金銭消費貸借契約に定められている内容を履行できない場合には、債権者である金融機関によって抵当権は実行されます。

2.抵当権設定契約を締結する

金銭消費貸借契約を締結し、同時に抵当権設定契約を締結します。

抵当権設定契約とは、不動産に抵当権を設定するための契約です。抵当権設定契約を締結すると、債務者が債務の担保として提供した不動産を、もしも借入金の弁済がされない場合は債権者が処分し、その弁済に充てることが可能になります。

3.抵当権設定登記を行う

抵当権の設定は、抵当権設定契約を締結するだけではありません。不動産の所在地を管轄する法務局で、抵当権設定登記を行います。

登記には不動産所有者の印鑑証明書や実印、抵当権設定契約書などが必要です。登記書類の作成や手続きは自身でもできますが、複雑なため一般的には司法書士に依頼します。

4.登記事項証明書を金融機関に提出する

登記申請が完了したら最後に登記事項証明書を取得し、金融機関に提出します。

登記事項証明書とは、電子データとして管理されている登記簿の内容を印刷し、証明書として発行されたものです。登記事項証明書には不動産の所有者や地番、抵当権などの情報が記載されています。

金融機関は登記事項証明書によって、抵当権が設定されたことを確認します。

共有持分の抵当権に関するご相談はセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有持分の抵当権設定にまつわる基礎知識

ここで一度、共有持分の抵当権設定にまつわる基礎知識をおさらいしておきましょう。

共有持分に抵当権を設定するには、次の3つの権利を知っておくことが大切です。

- 抵当権

- 地上権

- 法定地上権

抵当権とは

抵当権とは、債権者が不動産を担保とし、もしも債務が返済されない場合は競売の手続きによって売却し、その代金から残債務を回収できる権利です。

例えば住宅ローンを組む場合、金融機関は不動産を担保として抵当権を設定します。

もしも住宅ローンの返済が滞れば、金融機関は抵当権を行使して不動産を競売手続きによって住宅ローンの残債務を回収します。

地上権とは

地上権とは、建物の所有者が、建物がある他人所有の土地を使用できる権利です。

土地と建物の所有者が同じであれば問題なく土地を使用できます。

しかし土地と建物の所有者が異なる場合は、建物の所有者は土地の所有者から土地を使用する権利を認めて貰わなければいけません。

そこで、土地所有者と建物所有者が合意し、地上権を設定することで建物所有者は土地を使用できるようになります。

法定地上権とは

法定地上権とは、法律の規定で生じる地上権です。

基本的には地上権と同じですが、法定地上権は抵当権の実行によって土地と建物の所有者が別になった場合に、建物所有者に認められます。

前述したとおり地上権は土地所有者と建物所有者の合意によって生じますが、法定地上権に当事者間の合意は必要ありません。

例えば土地と建物を所有するAさんが建物に抵当権を設定しており、抵当権の実行により建物が競売にかけられたとしましょう。この場合、建物の競落者は土地所有者であるAさんの合意を得なくても土地を使用できます。

これが、法定地上権です。

法定地上権が認められるには一定の条件を満たさなければいけません。法定地上権が認められる条件を次項で解説します。

法定地上権が認められる4つの要件

法定地上権が認められるのは、土地上に建物があり競売によって土地と建物の所有者が別々になった場合です。

細かく見ていくと下記4つの要件を満たさなければいけません。

- 抵当権の設定時に土地上に建物があること

- 抵当権の設定時に土地と建物の所有者が同一であること

- 土地・建物または双方に抵当権が設定されていること

- 競売により土地と建物の所有者が別々になったとき

要件をひとつずつ解説していきましょう。

抵当権の設定時に土地上に建物があること

法定地上権の成立には、抵当権の設定時に土地上に建物が存在していなければいけません。

土地に抵当権を設定し、その後に建物を建てた場合は土地が競落されても法定地上権は認められません。この場合、建物所有者は建物を取り壊したうえで、競落人に土地を明け渡す必要があります。

抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること

抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一である必要もあります。

土地と建物の所有者が異なる場合は、そもそも地上権や賃借権が設定されている場合がほとんどです。この場合は、抵当権の実行により競落されたからといって法定地上権は成立しません。

そのため、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一である必要があります。

土地・建物または双方に抵当権が設定されていること

法定地上権の成立には、土地か建物または双方に抵当権が設定されている必要があります。

ただし、公売により土地と建物の所有者が異なる状態になった場合は、租税徴収法により抵当権の設定は必要なく法定地上権が成立します。

競売により土地と建物の所有者が別々になったとき

競売により土地と建物の所有者が別々になったときに法定地上権が成立します。(民法第388条)

ただし、抵当権が設定されていなくても土地や建物が競売にかけられるケースがあり、その場合も法定地上権が成立します。

例えば土地や建物の所有者が借金の返済をしなかった場合、債権者が裁判を起こし不動産の強制競売を申し立てるケースがあります。判決にもとづき債務者名義の不動産を強制競売するときには、抵当権の設定は必要ありません。

まとめ

共有持分に抵当権の設定は可能です。

抵当権設定時に知っておきたいポイントは下記5つです。

- 他の共有者の同意は不要

- 抵当権の影響範囲

- 共有持分の一部を担保にはできない

- 抵当権は複数の不動産に設定できる

- 不動産全体の抵当権は完済後に単独で抹消できる

共有持分のみの抵当権設定であれば、他の共有者の同意は必要なく、共有物分割や分筆を行った場合に抵当権が不動産全体に影響を及ぼすことは基本的にありません。

中央プロパティーは共有持分を専門に扱う不動産会社です。

「共有持分を担保にお金を借りたい」「他の共有者が共有持分に抵当権を設定して困っている」などのお悩みをお持ちの方は、中央プロパティーへ一度ご相談ください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。