共有持分のリスクとは?知っておきたいトラブル対策と共有状態の解消法

目次

相続などで複数の人が共同で不動産を所有する「共有持分」。

一見、平等で公平な仕組みに思えますが、実はさまざまなリスクやトラブルの原因をはらんでいます。

特に、意見の食い違いから不動産の売却がスムーズに進まなかったり、管理の責任をめぐって親族間の関係が悪化したりするケースは少なくありません。

この記事では、共有持分が抱える固有のリスクを明らかにし、トラブルを未然に防ぐための対策、そして共有状態を根本的に解消する方法について解説します。

「共有持分」とは

共有持分とは、一つの不動産を複数人で共同所有する際の、各所有者が持つ所有権の割合のことです。

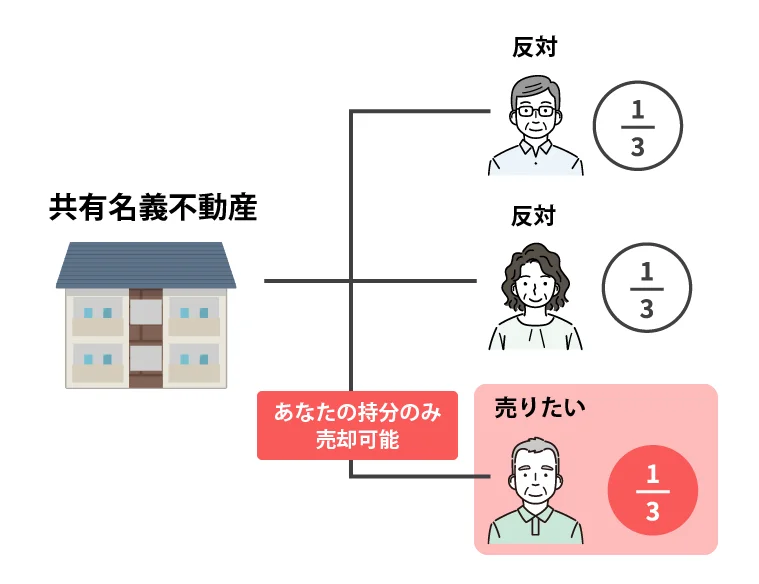

例えば、実家を兄弟3人が法定相続分に応じて相続した場合、各人が1/3ずつの共有持分を持つことになります。

自分の持分は自由に売却や譲渡が可能ですが、不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。これがトラブルの原因となることがあります。

共有持分の主なリスク

共有持分の主なリスクは以下の7つです。

- 不動産全体を売りたくても他の共有者が反対する

- 建て替え・リフォーム・賃貸などの活用が合意できない

- 相続で共有者が増え、権利関係が複雑化する

- 知らない第三者といつの間にか共有関係になるリスク

- 他の共有者から裁判(共有物分割請求)を起こされる

- 固定資産税や修繕費の負担割合で揉める

- 一部の持分だけでは一般的な買い手がほぼ見つからない

1. 不動産全体を売りたくても他の共有者が反対する

共有不動産を全体として売却するには、共有者全員の同意が必要です。

自分が売却を望んでも、他の共有者が反対すれば取引は成立しません。

たとえば「老後資金のために売却したい」と考えても、他の共有者が「思い出があるから手放したくない」など感情的な理由で反対すれば、売却できず身動きが取れなくなります。

2. 建て替え・リフォーム・賃貸などの活用が合意できない

共有名義の不動産では、建て替え・大規模修繕・賃貸運用なども原則として全員の同意が必要です。

一人が「空き家を貸し出して収益を得たい」と考えても、他の共有者が反対すれば何もできません。

その結果、老朽化して危険な状態でも放置されたり、固定資産税だけがかかり続ける「負動産」になることもあります。

3. 相続で共有者が増え、権利関係が複雑化する

親から不動産を相続した際に、兄弟や親族で共有状態になるケースは非常に多いです。

さらにその不動産を次の世代に相続していくと、持分が細分化し、所有者が多数に分かれていきます。

このような状態では連絡や意思決定が困難となり、「誰が何を決めるのか」さえ曖昧になります。

結果として、売却や活用の話が進まなくなり、塩漬け資産化してしまうことも少なくありません。

4. 知らない第三者といつの間にか共有関係になるリスク

共有者の一人が、自分の持分だけを第三者に売却することは合法的に可能です。

その結果、気づいたときには、まったく面識のない不動産業者や地上げ業者と、不本意な共有関係になっていることがあります。

このような第三者は、物件を安く買い取りたい目的で持分を取得している場合もあり、

「売却に協力しない」「他の共有者にプレッシャーをかける」といった意図的なトラブルに発展することもあります。

5. 他の共有者から裁判(共有物分割請求)を起こされる

共有状態に限界を感じた共有者が、裁判所に共有物分割請求を提起することがあります。

これは、共有関係を強制的に解消するための法的手段です。

裁判所の判断によっては、土地を分筆したり、不動産を競売にかけて売却し、代金を分け合う形になることも。

競売になると市場価格より安くしか売れず、大きな損失につながるケースが多く見られます。

6. 固定資産税や修繕費の負担割合で揉める

不動産を所有していれば、毎年固定資産税の支払い義務が発生します。

また、建物の修繕費や管理費なども、基本的には持分割合に応じて共有者が負担します。

しかし現実には、誰かが支払わなかったり、「住んでいないから払いたくない」と主張して揉めることもよくあります。

7. 共有持分の売却は買い手が見つかりにくい

共有持分は、不動産全体の「一部分の権利」でしかないため、実際に使ったり住んだりできません。

そのため、一般の個人や住宅購入希望者からはほとんど需要がなく、売却先を見つけるのは極めて困難です。

仮に見つかったとしても、市場価格の3割〜5割程度の安値になってしまうケースが大半です。

早く手放したいと考えても、買い手が現れず何年も売れ残ることもあります。

トラブルが起きやすい共有パターンとリスク対処法

共有持分のトラブルが起きやすいパターンは以下の通りです。

- 離婚後も夫婦の不動産共有が続いてしまう場合

- 連絡が取れない共有者がいる場合

- 認知症や判断能力の低下が見られる共有者がいる場合

- 共有者が行方不明・生死不明になっている場合

- 収益不動産の利益分配や管理でトラブルになる場合

- 共有者の一人が借金・差押え・自己破産してしまった場合

1.離婚後も夫婦の不動産共有が続いてしまう場合

離婚後も、住宅ローンの残債務などの理由で不動産の共有状態が続くケースは少なくありません。

関係が悪化した元配偶者との協議は困難を極め、売却や活用も進めづらくなります。

対処法としては、ローンの清算後に持分をどちらかに譲渡する、もしくは共有状態を解消するための持分売却を専門業者に依頼する方法があります。

2.連絡が取れない共有者がいる場合

共有者の一人と長期間連絡が取れないと、売却や活用の話が進まず、共有状態が固定化されます。

電話・郵送・訪問などで連絡を試みても音信不通であれば、最終的には家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。

ただし、時間と費用がかかるため、早期に専門家へ相談するのが望ましいです。

3.認知症や判断能力の低下が見られる共有者がいる場合

共有者が認知症などで判断能力を失うと、契約や売却の同意が取れず、全体の不動産取引が不可能になります。

法的には、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらい、その後見人が代理で意思決定を行う必要があります。共有者が高齢の場合は、早めに後見制度の利用を検討すべきです。

4.共有者が行方不明・生死不明になっている場合

共有者が長期間にわたり消息不明である場合、法律上の所有権が残ったままになるため、売却や処分はできません。

このようなケースでは、「不在者財産管理人の選任」や、死亡が明らかでない場合には「失踪宣告」の手続きを家庭裁判所で進める必要があります。解決には1年以上かかることもあり、早期の着手が肝心です。

5.収益不動産の利益分配や管理でトラブルになる場合

賃貸アパートや駐車場などの収益物件を共有していると、家賃の分配方法や修繕費用の負担割合などをめぐってトラブルが起きやすくなります。

明確なルールがなければ、収益の分配でもめたり、無断で共有者が使い込むケースも。

対処法としては、あらかじめ分配割合や管理ルールを契約で明文化するか、共有解消を検討するのが現実的です。

6.共有者の一人が借金・差押え・自己破産してしまった場合

共有者の一人が借金で自己破産したり、税金滞納で差押えを受けると、その人の持分が債権者に移転し、意図しない第三者が新たな共有者になるリスクがあります。

このような相手は交渉に応じないケースも多く、トラブルの火種となります。

対処法は、早めに他の共有者から持分を買い取る、または専門業者に持分売却を依頼することです。

「共有状態」を解消すれば、ほとんどのリスクは回避できる

共有状態を解消し、リスクから逃れるには、以下の7つの方法があります。

- 全員合意の上で売却して代金を分ける(換価分割)

- 他の共有者の持分を買い取り、単独所有にする(代償分割)

- 土地を物理的に分けてそれぞれの単独所有にする(現物分割・分筆)

- 他の共有者に自分の持分を売る

- 自分の共有持分を第三者に売却する

- どうしても合意できない場合は裁判で分割請求をする

- 費用対効果が合わないなら持分放棄という選択もあり

1. 全員合意の上で売却して代金を分ける(換価分割)

共有者全員が合意すれば、不動産を一括で売却し、その売却代金を持分割合に応じて分け合う方法です。

もっとも円満な解消手段であり、市場価格で売却できる可能性が高く、全員にとって利益が出やすいのが特徴です。

ただし、1人でも反対者がいると成立せず、話し合いが進まないこともあります。

2. 他の共有者の持分を買い取り、単独所有にする(代償分割)

他の共有者の持分を自分が買い取り、不動産を単独所有とする方法です。

住宅ローンの返済中や相続物件の整理などでよく用いられます。単独所有になれば、売却や活用の自由度が格段に高まります。買い取るための資金が必要ですが、将来的な運用や売却の計画が明確なら有効な選択肢です。

3. 土地を物理的に分けてそれぞれの単独所有にする(現物分割・分筆)

土地を複数に分筆し、各共有者が物理的に単独所有する方法です。

分割後は、それぞれが独立して使用・売却できます。

ただし、土地の形状や接道条件、自治体の規制によっては分筆が難しい場合もあります。事前に専門家(測量士・行政書士など)への相談が必須です。

4. 他の共有者に自分の持分を売る

自分の共有持分を他の共有者に売却し、共有状態から抜ける方法です。

買い手との関係が良好であればスムーズですが、価格交渉や条件面で折り合えないこともあります。

買い手側にも資金的な余裕が必要なため、タイミングと意思の一致が重要です。最初に相談すべき相手ではあります。

5. 自分の共有持分を第三者に売却する

他の共有者が買い取ってくれない場合、共有持分の専門業者に依頼して売却するという方法があります。

一般市場では買い手がつきにくい共有持分でも、専門の業者に依頼すれば買取もしくは買主を探してくれるため、スピーディーに現金化が可能です。

価格は通常の不動産よりは下がりますが、関係者とのトラブルや煩雑な手続きから早く解放されたい人に向いています。

6. どうしても合意できない場合は裁判で分割請求をする

共有者間で合意が取れない場合、家庭裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起することで、強制的に共有状態を解消できます。

裁判所は現物分割・換価分割(競売)などを判断しますが、特に競売になった場合は市場価格よりも大幅に低くなるリスクがあります。最終手段として考えるべき方法です。

7. 費用対効果が合わないなら持分放棄という選択もあり

管理が難しく、固定資産税などの支出だけが続くような不動産であれば、あえて持分を放棄するという選択肢もあります。

ただし、放棄しても管理義務や税負担が残る場合もあり、完全なリスク回避にはなりません。実行する前には、専門家に相談し、放棄後の法的影響を必ず確認することが大切です。

センチュリー21中央プロパティーは共有持分のみの売却をサポート

共有持分を所有しているというだけで、思わぬトラブルや損失につながるリスクがあります。

特に、連絡が取れない共有者や、高齢・認知症などで判断力が低下している共有者がいる場合、

将来的に売却・活用・相続すらままならない「負動産化」してしまう可能性もあります。

センチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門に扱う不動産会社として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案しています。

特に、他の共有者との関係が悪く、話し合いが難しいお客様のために、共有持分の売却をサポートしています。買い手探しが難しい共有持分のみの売却も、独自のノウハウとセンチュリー21のネットワークで迅速な取引を実現します。

共有持分のリスクでお悩みの方は、一度当社へご相談ください。

CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

弁護士

エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士

東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。

特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。

著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。