マンションの共有持分割合はどう決まる?わかりやすく解説

目次

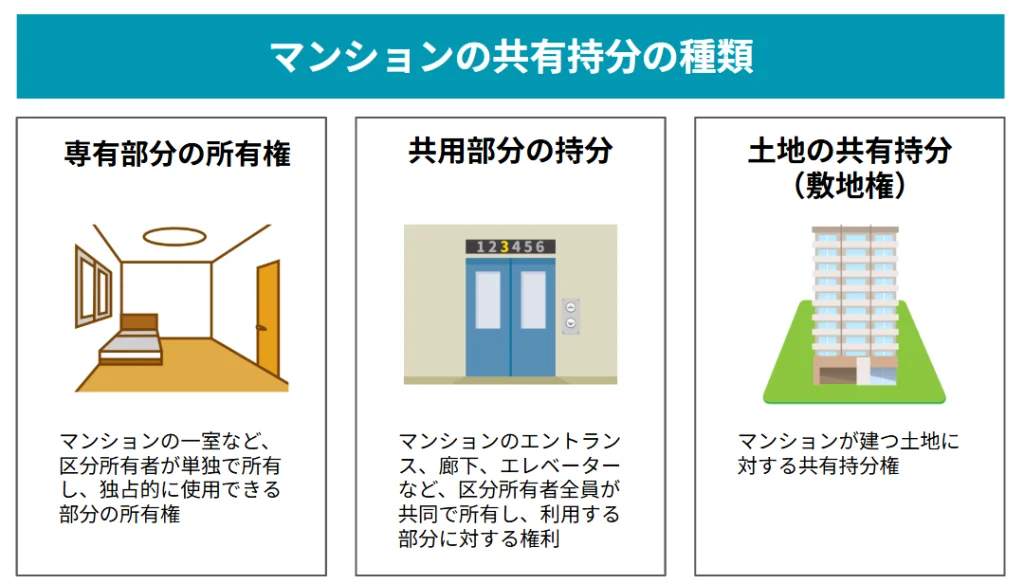

マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、共有持分もそれらの区分と密接に関わっています。

この記事では、マンションの共有持分が持つ独特な性質から、区分所有との関係性、そして共有持分のみを売却する際のメリット・デメリット、注意点までを専門家が分かりやすく解説します。

マンションの共有持分割合はどう決まる?

マンションの共有持分は、一般的に3つに分類されます。

- 専有部分の所有権

- 共用部分の共有持分権

- 土地の共有持分権

①専有部分の所有権

マンションの専有部分とは、各住戸の内部空間を指し、区分所有者が単独で所有・使用・管理できる部分です。

一般的には、部屋の内側が該当し、法的には登記によって明確に区分されます。

専有部分の所有権における持分割合

夫婦や兄弟で一室を共有している場合は、「〇分の〇」という形で所有権を持ち合っていることになり、物理的に部屋を分けるのではなく、部屋全体を共同で所有している扱いになります。リフォームや売却など大きな決定には、原則として共有者全員の同意が必要です。

②共用部分の共有持分権

共用部分とは、廊下、階段、エレベーター、屋上など、マンション住民が共同で利用する部分を指します。

共用部分の共有持分権における持分割合

これらの部分については、各区分所有者が専有部分の床面積の割合に応じて共有持分を持ちます。共用部分の変更や大規模修繕には、管理組合の決議が必要であり、原則として多数決によって進められます。

ただし、大きな構造変更などには特別決議が必要になる場合もあります。共用部分は個人で自由に処分できず、マンション全体で管理していく性質を持ちます。

③土地の共有持分権(敷地権)

マンションが建っている土地は、通常、区分所有者全員の「敷地権」として共有されています。

土地の共有持分権(敷地権)における持分割合

この敷地権は、専有部分の床面積の割合に応じて「〇分の〇」という形で持分が設定されます。

たとえば、全50戸のマンションで各戸が等しい広さなら、1戸あたりの敷地権は1/50となります。敷地権は建物の専有部分と不可分の関係にあり、専有部分(各住戸)とその敷地利用権を分離して単独で売却や担保にすることはできません。(区分所有法第22条)

マンションの共有持分で注意すべき5つのリスク

マンションの共有持分で注意すべき5つのリスクは、以下の通りです。

- 売却したいときに他の共有者と意見が合わないリスク

- 管理費や修繕積立金、固定資産税の負担を巡るトラブル

- 大規模修繕や建て替え、リフォームに反対されるリスク

- 共有者が増え、権利関係が複雑化するリスク

- 知らない第三者が共有者になる可能性

※ここで解説する「共有持分」とは、専有部分自体を複数人で所有しているケースを指しており、マンション敷地に関する「敷地権の共有持分」は含みません。

売却したいときに他の共有者と意見が合わないリスク

共有持分のマンションを売却する場合、自分の持分だけを売ることは可能ですが、物件全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。

他の共有者が売却に反対した場合、話が進まず、長期間売却できない事態になることもあります。特に相続などで共有者が多いケースでは意見が割れやすく、手続きが進まない原因になります。

管理費や修繕積立金、固定資産税の負担を巡るトラブル

マンションの管理費や修繕積立金、そして固定資産税は、持分割合に応じて共有者全員で負担するのがルールです。

しかし、他の共有者が支払いを怠ったり、連絡が取れなくなったりすると、あなたが一時的に全額を立て替えなければならない事態に陥ることがあります。

この負担を巡って、人間関係が悪化するケースも少なくありません。

大規模修繕や建て替え、リフォームに反対されるリスク

マンションの資産価値を維持するためには、計画的な修繕や管理が不可欠です。

しかし、大規模な修繕や建て替え、あるいはあなたの部屋のリフォームでさえも、他の共有者の同意がなければ進めることができません。他の共有者が費用負担に反対した場合、必要な工事ができず、物件の老朽化が進んでしまうリスクがあります。

共有者が増え、権利関係が複雑化するリスク

世代が変わるごとに、共有持分は相続によって細分化されていきます。

例えば、2分の1ずつの持分を所有していた兄弟の一方が亡くなると、その持分はさらにその子たちに相続され、4分の1、8分の1と細分化されていきます。

これにより、共有者の数が増えて権利関係が複雑になり、将来的な話し合いがさらに難しくなります。

知らない第三者が共有者になる可能性

共有持分は自由に売却できるため、他の共有者が自己持分を第三者に売却することもあります。

その結果、まったく知らない人が新たな共有者となり、トラブルの原因になることがあります。特に投資業者などが買い取った場合、交渉が難航するケースもあり、共有関係の維持が難しくなる恐れがあります。

マンションの共有持分は売却可能!

マンションの共有持分を所有している場合、「自分の持分だけを売ることはできるのか?」と疑問に思う方は多いですが、法的には共有持分の売却は可能です。

たとえ他の共有者の同意がなくても、自分の持分に限って売却できます。

ただし、実際には買い手が限られたり、他の共有者との関係が悪化する可能性があるなど、注意すべき点もあります。

また、買い手が不動産投資会社や持分買取業者になるケースが多く、価格は市場価格より低くなる傾向があります。売却を検討する際は、事前に専門家へ相談し、リスクと相場感を把握することが重要です。

※上記で解説している「共有持分」とは、専有部分自体を複数人で所有しているケースを指しており、マンション敷地に関する「敷地権の共有持分」は含みません。

マンションの共有持分の査定方法

マンションの共有持分を売却するには、まず自分の持分の価値を把握するための「査定」が必要です。

マンションの一部屋を所有している場合の共有持分の評価方法は、「全体の評価額× 自分の持分割合」で計算されます。

例えば、評価額6,000万円のマンションを兄弟2人で均等に所有している場合。(あなたの持分:2分の1)

このときの持分の評価額は、「6,000万円×2分の1 =3,000万円」となります。

しかし、共有状態という特殊性があるため、実際に売れる価格は理論値より大きく下がることも珍しくありません。

査定時には、物件の立地や築年数、管理状態のほか、「他の共有者の状況(連絡可能か、相続関係か、トラブルの有無)」なども加味され、流動性や取引の難易度に応じて価格が調整されます。

マンションの共有持分の売却事例

ここでは、実際にあったマンションの共有持分売却事例を2つご紹介します。

【事例1】相続したマンションの一室を円満に売却

所在地: 東京都世田谷区

物件: 2LDKマンションの一室

持分割合: 1/3(相続人3人)

経緯:

父親が亡くなり、兄弟3人でマンションの一室を相続。相談者である長男は、すぐに現金化を希望しましたが、弟二人は売却に反対。

話し合いがまとまらなかったため、長男は自分の持分のみを売却することを決断しました。

結果:

専門の不動産会社に査定を依頼した結果、マンション全体の市場価格の約6割の価格で売却が成立しました。

【事例2】住宅ローン滞納で夫の持分が競売に…妻が早期売却を選択

所在地:神奈川県横浜市

物件概要:分譲マンションの一室(2LDK)

持分割合:1/2(夫婦で共有)

経緯:

夫婦で購入したマンションの一室を、それぞれ1/2ずつの共有名義で所有。

しかし、夫が住宅ローンを長期滞納し、金融機関によって夫の持分のみが競売にかけられる事態に。

競売により見ず知らずの第三者と共有状態になることを避けるため、妻は自らの持分を早期に売却する決断をしました。

結果:

共有持分の取り扱いに強い不動産会社に相談。

競売リスクが迫る中で迅速に査定が行われ、マンション一室の市場価格の約5割で妻の持分を売却することに成功。

売却後の法的対応や今後の管理交渉についても専門会社が引き受け、妻は精神的な負担から解放されました。

まとめ:マンションの共有持分売却ならセンチュリー21中央プロパティー

共有持分は、他の共有者の同意がなくても、自分の持分のみを売却することが可能です。

ただし、買い手は不動産投資会社などに限られることが多く、売却価格は市場価格よりも低くなる傾向にあります。

査定額は「全体の評価額 × 自分の持分割合」で算出されますが、実際の売却価格は、他の共有者との関係やトラブルの有無なども考慮され、理論値より低くなることが一般的です。

共有持分のような複雑な不動産問題を専門的に扱っているのが、センチュリー21中央プロパティーです。

- ✅ 共有持分の売却に特化したノウハウ

- ✅ スピーディな査定と現金化サポート

- ✅ 社内弁護士が在籍しているからトラブルのない売却が実現

- ✅ 他の共有者との調整も相談可能

売却はもちろん、相続・トラブル・競売対策など、幅広い共有不動産の悩みに対応しています。ぜひご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!

「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。

この記事の監修者

中央プロパティー代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士

都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。